■『ブラタモリ #15 出雲』

【ブログ内関連記事】

![]() 出雲 縁結びの旅へ!@歴史秘話ヒストリア

出雲 縁結びの旅へ!@歴史秘話ヒストリア

お伊勢参りはしたけど、出雲大社も行ってみたいなあ!

松江と同じ服装ってことは、同日ロケ?!

![]()

![]()

鳥井の場所が一番高い。「高低差ファンが建てたに違いない![]() 」と断言したタモさんだったが、

」と断言したタモさんだったが、

この後、何度も覆されてた/爆

【お題:出雲はなぜ日本有数の観光地となった?】

![]() もとは砂丘地帯だった

もとは砂丘地帯だった

![]()

![]()

![]()

「今のような賑わいになったのは、250年くらい前(江戸時代中期)なんです」

これにまずビックリ。

![]() 神在月

神在月

毎年、旧暦10月は、全国の神さまが縁結びのために集まる。

![]()

![]()

![]() 昔は全然違う造りだった説

昔は全然違う造りだった説

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

ここのルールは2礼4拍手1礼。

「全国の神社は、明治に国が管理しだした時に、2礼2拍手1礼にしなさいって決めたんですけど、

昭和になって元に戻してもよいことになって、ここは戻したんです」

![]() なかなか見えない本殿

なかなか見えない本殿

![]()

![]()

![]()

![]()

本殿の正式名は「大社(おおやしろ)」。「すべて竹の釘で留めている。50~60年が限界」

天井画

![]()

「“八雲之図”ていうんですけど、なぜか7つしかない。8つ描いてしまうと完成してしまうので、

完成させないことで永遠性を求めているのではないか」(ロマンだねぇ

![]()

![]()

全国から来る神様用の19の扉があるという

「すべて木で造っているから修理する必要がある。

石で造ればモアイとかピラミッドとか、遺跡になっちゃいますから」

![]() 江戸時代までは「杵築(きづき)大社」「きづきおおやしろ」と呼ばれていた

江戸時代までは「杵築(きづき)大社」「きづきおおやしろ」と呼ばれていた

![]()

![]()

家マークかあいい

![]() 本当の中心参道は別の場所!

本当の中心参道は別の場所!

![]()

![]()

「出雲御師」と呼ばれる神職さんたちが全国に出雲大社を宣伝して歩いた

神門通りと大鳥居ができたのは大正時代!驚

![]() 玉を持っている大国様があちこちに

玉を持っている大国様があちこちに

大国様(オオクニヌシ)と読み、みんなの知っている大黒様とは別人。

![]()

![]()

![]() 「四つ角」を通って御師たちは全国に布教に行った

「四つ角」を通って御師たちは全国に布教に行った

![]()

布教に使った版木

![]()

![]()

ダンボール箱3つくらい、70以上もの版木が屋根裏から見つかった/驚

![]() タモさんが版木を刷る体験~40年以上の職人の体で/爆

タモさんが版木を刷る体験~40年以上の職人の体で/爆

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

出てきた文字は「蕎麦預」

「信者の方々がお参りして、これを持ってくると1杯無料になるという券ですね」w

![]()

![]()

イチオシのご利益を「縁結び![]() 」としたことで大人気となった

」としたことで大人気となった

![]() 中世の道にある豪邸

中世の道にある豪邸

![]()

![]()

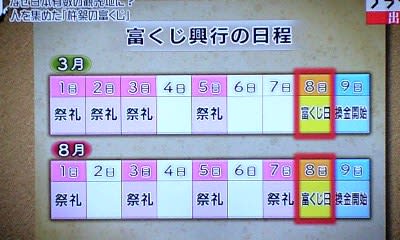

「江戸初期くらいから徳川幕府の許可を得て、8月1~8日までの8日間催して大繁盛し、大社の修復代にあてた。

年2回あって、今のお金でいえば総額23億円。一大産業ですよ」

![]()

![]()

![]()

再現でCG

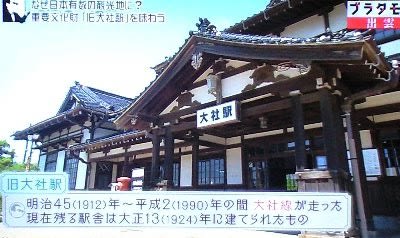

![]() 大社駅

大社駅

![]()

![]()

明治に鉄道が出来て、観光客が押し寄せた。

「今、日本で駅舎の国の重要文化財は3つあり、赤レンガの東京駅、門司港駅と、この大社駅です」

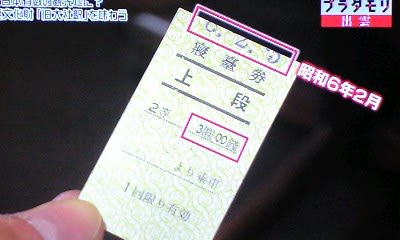

切符売り場とその中

![]()

![]()

![]()

![]()

「3円です」と言われて払おうとしたら、今のお金に換算されて「11200円です」ww

![]()

![]()

![]()

![]()

昭和30~45、6年くらいまでが最盛期だったが、その後新しい駅が出来て、平成2年に廃線

![]()

![]() 大社駅が出雲大社から遠い理由

大社駅が出雲大社から遠い理由

![]()

10年前にお客が減り、リニューアルしたが、2つのメインストリートから同じ距離に造ったため遠くなった

そしてできた今のメインストリート

![]()

![]()

![]() 絶大なスイーツ効果

絶大なスイーツ効果

「今は若い女性客がスイーツ目当てで大勢来て、以前の8倍以上の来客数となった」

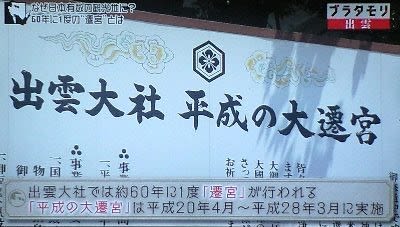

「そして、町のカンフル剤的になっているのが、やはり遷宮なんです。町の人々も、それによって復活していく」

![]()

そして、例によってスイーツは食べない「ブラタモリ」w

(なんだか金儲けの話で、イメージが随分変わったな![]()

【ブログ内関連記事】

出雲 縁結びの旅へ!@歴史秘話ヒストリア

出雲 縁結びの旅へ!@歴史秘話ヒストリアお伊勢参りはしたけど、出雲大社も行ってみたいなあ!

松江と同じ服装ってことは、同日ロケ?!

鳥井の場所が一番高い。「高低差ファンが建てたに違いない

」と断言したタモさんだったが、

」と断言したタモさんだったが、この後、何度も覆されてた/爆

【お題:出雲はなぜ日本有数の観光地となった?】

もとは砂丘地帯だった

もとは砂丘地帯だった

「今のような賑わいになったのは、250年くらい前(江戸時代中期)なんです」

これにまずビックリ。

神在月

神在月毎年、旧暦10月は、全国の神さまが縁結びのために集まる。

昔は全然違う造りだった説

昔は全然違う造りだった説

ここのルールは2礼4拍手1礼。

「全国の神社は、明治に国が管理しだした時に、2礼2拍手1礼にしなさいって決めたんですけど、

昭和になって元に戻してもよいことになって、ここは戻したんです」

なかなか見えない本殿

なかなか見えない本殿

本殿の正式名は「大社(おおやしろ)」。「すべて竹の釘で留めている。50~60年が限界」

天井画

「“八雲之図”ていうんですけど、なぜか7つしかない。8つ描いてしまうと完成してしまうので、

完成させないことで永遠性を求めているのではないか」(ロマンだねぇ

全国から来る神様用の19の扉があるという

「すべて木で造っているから修理する必要がある。

石で造ればモアイとかピラミッドとか、遺跡になっちゃいますから」

江戸時代までは「杵築(きづき)大社」「きづきおおやしろ」と呼ばれていた

江戸時代までは「杵築(きづき)大社」「きづきおおやしろ」と呼ばれていた

家マークかあいい

本当の中心参道は別の場所!

本当の中心参道は別の場所!

「出雲御師」と呼ばれる神職さんたちが全国に出雲大社を宣伝して歩いた

神門通りと大鳥居ができたのは大正時代!驚

玉を持っている大国様があちこちに

玉を持っている大国様があちこちに大国様(オオクニヌシ)と読み、みんなの知っている大黒様とは別人。

「四つ角」を通って御師たちは全国に布教に行った

「四つ角」を通って御師たちは全国に布教に行った

布教に使った版木

ダンボール箱3つくらい、70以上もの版木が屋根裏から見つかった/驚

タモさんが版木を刷る体験~40年以上の職人の体で/爆

タモさんが版木を刷る体験~40年以上の職人の体で/爆

出てきた文字は「蕎麦預」

「信者の方々がお参りして、これを持ってくると1杯無料になるという券ですね」w

イチオシのご利益を「縁結び

」としたことで大人気となった

」としたことで大人気となった 中世の道にある豪邸

中世の道にある豪邸

「江戸初期くらいから徳川幕府の許可を得て、8月1~8日までの8日間催して大繁盛し、大社の修復代にあてた。

年2回あって、今のお金でいえば総額23億円。一大産業ですよ」

再現でCG

大社駅

大社駅

明治に鉄道が出来て、観光客が押し寄せた。

「今、日本で駅舎の国の重要文化財は3つあり、赤レンガの東京駅、門司港駅と、この大社駅です」

切符売り場とその中

「3円です」と言われて払おうとしたら、今のお金に換算されて「11200円です」ww

昭和30~45、6年くらいまでが最盛期だったが、その後新しい駅が出来て、平成2年に廃線

大社駅が出雲大社から遠い理由

大社駅が出雲大社から遠い理由

10年前にお客が減り、リニューアルしたが、2つのメインストリートから同じ距離に造ったため遠くなった

そしてできた今のメインストリート

絶大なスイーツ効果

絶大なスイーツ効果「今は若い女性客がスイーツ目当てで大勢来て、以前の8倍以上の来客数となった」

「そして、町のカンフル剤的になっているのが、やはり遷宮なんです。町の人々も、それによって復活していく」

そして、例によってスイーツは食べない「ブラタモリ」w

(なんだか金儲けの話で、イメージが随分変わったな