■『子供の科学★サイエンスブックス クラゲの秘密 海に漂う不思議な生き物の正体』(誠文堂新光社)

三宅裕志/著

これまでも何度も紹介してきた「子供の科学」シリーズ。

写真が豊富で、専門的な知識も分かり易くまとまっていて、ジャンルも幅広い。

先日、すみだ水族館に行った際、ゆらゆら漂ういろんなクラゲを観て、急にその生態が知りたくなった。

本書の初版は2014.1.24と、まさに出来たて!

しかも長年研究していらっしゃる著者でさえ「まだ生態の分からないクラゲがたくさんいる」とのこと。

幻想的で癒されるだけでなく、かつヒトの生活を便利にしたり、不便にしたり。

この1冊を読めば、クラゲの大体が分かるけれども、読めば、読むほど、フシギがいっぱい!/驚

【内容抜粋メモ】

●クラゲはプランクトン(浮遊生物)の仲間!

![]()

・ベントス:底生生物。海底にいる。

・プランクトン:浮遊生物。流れに逆らえず海を漂っている。

・ネクトン:遊泳生物。魚![]() 、クジラ

、クジラ![]() など。

など。

●大きく2つに分けられる

![]()

![]()

クラゲは単細胞(アメーバ等)から進化して、多細胞(カイメン等)の次に出現した。(約5億年前)

骨がないから化石は残らないが「印章化石」(泥に閉じ込められた押し型)として残っている。

生物のグループ分け(大→小):「界、門、網、目、科、属、種」。

ヒトは、「動物界、脊椎動物門、哺乳綱、霊長目、ヒト科、ホモ属、サピエンス」。

クラゲは、2つに分けられる。

・刺胞(しほう)動物門:ヒドロ虫綱、鉢虫綱、箱虫綱、十文字クラゲ綱。その名の通り刺す「刺胞」を持つ。

・有櫛(ゆうしつ)動物門:有触手綱、無触手綱。「刺胞」がない代わりに、「膠胞」というネバネバする細胞でエサを捕まえる。

●身近なクラゲ

住む環境に応じていろいろな形をしている。

・ミズクラゲ

・アカクラゲ

![]()

・タコクラゲ

・カミクラゲ:どんな一生を送っているか全く分かっていない。

・オワンクラゲ:下村脩博士がノーベル賞を受賞したことで有名。クラゲを食べる代表的なクラゲ/驚

・ウリクラゲ:エサが少ないと共食いすることもある/驚

・アサガオクラゲ

・ウラシマクラゲ

![]()

熱帯、極域、淡水、深海にもいる。

深海には赤い色が多い。海中では、青色がもっとも深く届くため、保護色になる。

・ソコクラゲ

![]()

・コトクラゲ:クラゲ研究で著名だった昭和天皇が採集した/驚

![]()

日本にはクラゲを展示している水族館が多い。外国のクラゲを購入、交換したり、研究者と採取しに行ったりしている。

・チチュウカイイボクラゲ:地中海沿岸で大量発生して問題になっている。

・カラージェリー:鑑賞魚店で入手可能。

![]()

大きさも、長さもさまざま。

・エチゼンクラゲ:最大級。傘の直径が1m以上、重さは200kgにもなる/驚

![]()

・マヨイアイオイクラゲ:長さが40mにもなる。

●クラゲじゃないクラゲ

ゼリー質の身体を持っていると間違われるが「ゼラチン質プランクトン」と呼ばれる。

・ハダカゾウクラゲ

・ウミタル:尾策動物の仲間。

・ハダカカメガイ:クリオネとして人気![]() 泳ぐ貝類の仲間。

泳ぐ貝類の仲間。

******************************カラダの仕組み

![]()

基本的には、袋型。口からエサをとり、胃で消化し、「水管」で吸収され、老廃物も口から出す。卵(らん)も口から産む。

「群体」

クダクラゲの仲間は1匹に見えるが、それぞれのパーツが1匹の固体/驚

「泳鐘体」(泳ぐ個体)、「栄養体」(エサをとりこむ)、「生殖体」(繁殖)など。

●クラゲの五感

・眼点:光の強さ、色が分かるといわれる。

![]()

・味覚、嗅覚、聴覚

味覚:「これは食べるけど、これは食べない」という好き嫌いがある。

嗅覚:匂いに反応して触手を動かす。

聴覚:音の強弱、波長を感じている。

・平衡石

![]()

ヒトは、カラダが傾くと、耳の奥にある小さな石が動くことで感じる(そうなの!?

クラゲにもある「平衡石」には、木の年輪のような「輪紋」があり、1日に1本できるから、生まれて何日目か分かる。

●クラゲの食事

![]()

![]()

カラダの仕組み/水管

エサは動物プランクトンだが、触手で捕らえれば魚でもなんでも食べる。

触手の「刺胞」で刺すと麻酔注射をされたように動けなくなる。

体表面の「繊毛」でエサを動かし、胃に運ぶ。

四つ葉に見える部分には「胃糸」があり、消化して、水管を通って吸収する。

タコクラゲは、体内に「褐虫藻」を共生させ、「共生藻」からも栄養をとる。

●「拍動」には心臓ペースメーカーの役割もある

![]()

縁膜でジェット推進力を出す![]()

![]()

![]()

●呼吸

クラゲも呼吸をしないと生きていけない。肺、エラがない生物は「皮膚呼吸」をしているが、

クラゲは「拍動」によって、水管を通して、酸素・栄養を体内に運ぶ。

●クラゲには脳がある!?

クラゲは初めて「感覚器→神経→筋肉」のつながりを持った生物。

クラゲには心臓などの器官があったりなかったりする。

脳がない代わりに「散在神経系」という神経のつながりを持つ。

カラダ全体が脳でもあり、胃腸でもある/驚

●クラゲは「生きている水」

クラゲのカラダの95%は水、残りの5%はたんぱく質、脂肪、炭水化物/驚

******************************クラゲの一生

「生活環・生活史」:生物の一生のこと。

![]()

ミズクラゲの生活史

1.クラゲにはメスとオスがいて、卵と精子を出す「有性生殖」。受精すると「プラヌラ」(泳ぐ芽/プラヌロイド)になる。

![]()

![]()

プラヌラ/プラヌロイド

2.プラヌラは岩に付着し、口ができ、触手が伸び、「ポリプ」になる。

「プラヌラ」は袋状のカンタンなつくり。いったんくっつくと移動できないため、付着場所を決めるのは大仕事!

「ポリプ」は、生まれて10日くらいで「無性生殖」で、1ヶ月で1個のポリプから70個まで増える。

![]() 「無性生殖」は、簡単に増えるが、遺伝子が同じクローンなので、環境変化に弱い。

「無性生殖」は、簡単に増えるが、遺伝子が同じクローンなので、環境変化に弱い。

3.ポリプは分裂し、分身を作る。「クラゲ芽」というものを出してクラゲになったり、

くびれができて「ストロビラ」になり、くびれが「エフィラ」(赤ちゃん)になる。

![]()

ポッドシスト

「ポッドシスト」ポリプの移動時、組織を少し残す。刺激を受けると芽が出てポリプになる。

「エフィラ」→「メテフィラ」→「メデューサ(ギリシア神話に由来)」に成長する。

4.海中で成長し、成体となって子どもを増やし死んでいく。

※ポリプの付着する場所がないクラゲは、プラヌラ→エフィラになる。「直達発生」

(なんだか、フシギすぎて、もうよく分からない・・・![]()

******************************クラゲの良いところ・悪いところ

【良いところ】

●死からよみがえるクラゲ

卵を生み、寿命がくると死ぬが、ベニクラゲは、泳げなくなると水底に沈み、塊となる。

死んだように見えて、iPS細胞のように「何にでも変われる状態」に戻る。

塊から「ストロン」が生え、コブができて「ポリプ」に成長。コロニーを形成→クラゲ芽ができて、赤ちゃんが産まれる/驚

●中華料理では高級食材

![]()

![]()

東南アジアではクラゲ漁だけで生活する人もいる。日本でも有明海ではクラゲ漁が行われている。

水揚げ→傘・口腕部に分け→塩・明礬(みょうばん)に漬ける→中国・日本に輸出する。

●クスリ、化粧品にもなる

「コラーゲン」

ウシの保湿力の3倍。

「ムチン」

粘液に含むネバネバの物質で、関節等の病気に良い結果が出ている。

エチゼンクラゲの「クニウムチン」は、『古事記』に最初に出てくる生物がクラゲで「国を生む」に由来する/驚

「緑色蛍光蛋白質」

下村脩博士がオワンクラゲから発見。

「自己消化液」

生物には自分の細胞を溶かすだけの消化液を持っているが、クラゲが死んで溶けた水は「赤潮」を殺すことが分かっている。

●クラゲの癒やし効果(ある![]()

水族館で、お客さんが水槽の前にいる時間が長いのがクラゲ。

「癒される」と感じる上位は、ミズクラゲ、ギヤマンクラゲ、アカクラゲなど。

「生きている芸術品」とも言われ、デザイン的にも優れている。

●クラゲは海を浄化している

![]()

クラゲの粘液は、海の「懸濁物(濁り)」を取り除く→海底の生物のエサになる。

![]() 「懸濁物(濁り)」:泥、砂、植物プランクトン、マリンスノーなど。

「懸濁物(濁り)」:泥、砂、植物プランクトン、マリンスノーなど。

【悪いところ】

●「刺胞」に刺されると痛い(あるある![]()

「刺胞」の大きさは百分の数ミリ程度。

「刺胞」は大きく分けて3タイプ。「貫通刺胞」「捲着刺胞」「粘着刺胞」。

「貫通刺胞」が発射されるスピードは時速130km以上、エサに突き刺さる圧力は70トン![]()

使い捨てで、次々作られる。

●定置網にたくさん入ると魚の価値を下げる

魚が窒息死、刺胞に刺されて火傷を負い売り物にならない、粘液が冷却を邪魔して鮮度を落とす、

小魚や稚魚も食べてしまうなど。

●電気を止める

![]()

火力発電所、原子力発電所では、機械の冷却のため大量の海水を取り込む。

取水口にクラゲが吸い込まれて詰まる。

大量に電気を使う夏に、ミズクラゲは大群で発電所に押し寄せるが完璧な対策法がない。

(環境を守ろうとしてくれているのでは?

******************************クラゲとともに生きる

![]()

![]()

![]()

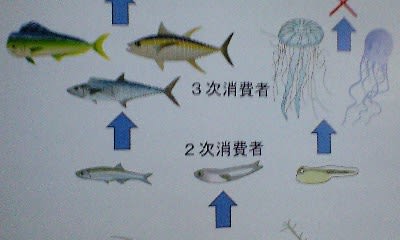

![]() 「生産者」:植物プランクトン

「生産者」:植物プランクトン

太陽![]() の光エネルギーで、二酸化酸素と炭水化物を作る。

の光エネルギーで、二酸化酸素と炭水化物を作る。

炭水化物は「三大栄養素」の1つで、その他の脂肪、たんぱく質が作られる。

![]() 「一次消費者」:動物プランクトン

「一次消費者」:動物プランクトン

![]() 「二次消費者」:小魚

「二次消費者」:小魚

![]() 「三次消費者」:小魚を食べる大きな魚

「三次消費者」:小魚を食べる大きな魚

クラゲは、「一次消費者」「二次消費者」も食べるため「三次消費者」に位置づけられている。

クラゲ自体は、生きているうちはあまり他の生物に食べられないが、死んだ後はカワハギ等に食べられながら海底に沈み、

たくさんの生物が残りを食べる。そのカラダに含まれた栄養分を深海底に運んでいる(自然界は一切ムダがないねえ![]()

![]()

クラゲを食べるウニ

●弱い生物の隠れ場所

刺胞を持つクラゲの上に乗って、外敵から身を守ったり、エサを横取りしたりしているものがいる。

![]()

イセエビ等の幼生「フィロゾーマ」はクラゲに乗って生きている

同じ刺胞動物のイソギンチャクの仲間も乗っている。

ヤドリイソギンチャクは、クラゲを食べて成長し、砂地に潜って生活する。

「吸虫」(寄生虫の幼虫)

クラゲを食べるボダイなどの体内に寄生するためクラゲに乗っている。

逆に、タマクラゲのポリプは、ムシロガイの上に住んでいる。貝が死ぬとポリプも死んでしまう。

●クラゲを食べる生き物

・ウミガメ類

刺胞毒の強いクラゲも平気で食べる/驚

![]() ビニール袋をクラゲと間違えて食べて、胃腸に詰まらせて死んでしまうことがある。

ビニール袋をクラゲと間違えて食べて、胃腸に詰まらせて死んでしまうことがある。

その他、マンボウ、オワンクラゲ等、クラゲを食べるクラゲもいる。

●クラゲが増えた原因

![]()

![]()

浮き桟橋の裏にはカキ、ホヤが付着して、クラゲが育ちやすい。

![]() 地球温暖化

地球温暖化

![]() 海の富栄養化

海の富栄養化

![]() 漁業による魚のとりすぎ

漁業による魚のとりすぎ

![]() 海の埋め立て、港の建設で、ポリプの生息場所を増やしたため。

海の埋め立て、港の建設で、ポリプの生息場所を増やしたため。

生物の複雑な多様性を、ヒトの開発が壊し、単純化し、クラゲが生き残りやすい環境が人工的に増えた。

環境とは、「自分を含めた」全体のこと。

ヒトは、地球上すべての生物と「共存・共生・共栄」する方法を考えなければならない。

![]()

小さい頃から自然にふれ、生命のすごさを体験しよう!

******************************クラゲの捕り方&飼い方

(うーん・・・捕って飼いたいとは思わないなぁ・・・![]()

クラゲは傷つきやすいので、採集道具を揃えて![]() 気をつけて運び

気をつけて運び![]() 家での環境にも充分配慮して準備しておくことが重要。

家での環境にも充分配慮して準備しておくことが重要。

●探しに行こう

季節、地域によって出るクラゲの種類はさまざま。まずは、ネットや図鑑でよく調べること。

クラゲの採取は港がいい。海は「満潮」「干潮」が約6時間おきに繰り返されている。![]()

「満潮」「干潮」の差がもっとも大きい時を「大潮」といって、満月・新月の頃![]()

「満潮」になると、潮に乗ってクラゲがたくさんやって来る。

●捕まえてみよう

1.ひしゃく等を使って水ごと優しくすくう。

2.海水を入れたバケツにそっと入れる。

![]() 刺胞に注意し、直接触らない

刺胞に注意し、直接触らない![]() クラゲの体温は海水と同じ。ヒトの体温で触るとクラゲが火傷してしまう

クラゲの体温は海水と同じ。ヒトの体温で触るとクラゲが火傷してしまう![]()

ネットの通販、熱帯魚屋さんで買うこともできる。

●持ち帰ろう

1.海水を入れたビニール袋に優しく入れる。

![]()

![]() 空気が入っていると、クラゲの傘に気泡が入って大きなダメージを与える。

空気が入っていると、クラゲの傘に気泡が入って大きなダメージを与える。

2.酸素が出る石を入れておくとよい。

3.クーラーボックスに入れて持ち帰る。

●飼育道具を揃えよう

・いちばん大事なのは海水![]() 。汲めない場合は、比重計を使って「人工海水」を準備する。

。汲めない場合は、比重計を使って「人工海水」を準備する。

・クラゲは市販の60cm水槽で充分飼育可能。その他、エアーポンプ、エアーホース、セパレーター等。

・エサは、卵から孵化させたブラインシュリンプ(アルテミア)。

●水族館で観察しよう

日本にはクラゲの展示に力を入れている水族館が多い(意外/驚

例:新江ノ島水族館、すみだ水族館、海遊館(いたっけ?![]() )などなど

)などなど

●調べてみよう

クラゲ研究には200年以上の歴史がある。昭和天皇は刺胞動物の研究で多くの成果を発表した/驚

【参考になるHP】

・jfish

・Google scholar

検索ワードを入れると、関係する研究論文等がヒットする。

【クラゲ研究をしているおもな機関】

海洋研究開発機構、水産総合研究センター、北里大学、京都大学、東京大学、東京海洋大学、広島大学etc...

******************************専門用語解説

●標準和名と学名

「標準和名」:ミズクラゲなど、日本でつけた固有の名前。

「学名」:「国際動物命名規約」に基づく約束事があり、それに従い名前を付けて論文発表すると、正式に認められる。

学名には「属名」&「種小名」がセットになっている。

例:

ミズクラゲ(和名)=Aurelia(属名) aurita(種小名)

エチゼンクラゲ=Nemopikema(属) nomurai(種) Kishinouye 1922(岸上さんが1922年に命名した)

学名はラテン語なので、その由来はギリシャ神話が多い。

例:

シンカイウリクラゲ=Beroe abyssicola。

Beroeはアフロディーテの娘。abyssicolaは「深海」の意のギリシャ語「abyssos」からきている。

●「新種発見!」は一瞬だけ

まだ発見されていない種類だ、と発表する=科学用語で「記載する」という。その前は「未記載種」。

新種だと発表された瞬間に「記載種」「既知種」となるので、「新種」なのは論文で発表された瞬間だけ。

●用語解説

・アクチヌラ:遊泳するプラヌラではなく、触手を持った幼生。

・エフィラ:鉢虫綱(はちむしこう)のクラゲの幼生。

三宅裕志/著

これまでも何度も紹介してきた「子供の科学」シリーズ。

写真が豊富で、専門的な知識も分かり易くまとまっていて、ジャンルも幅広い。

先日、すみだ水族館に行った際、ゆらゆら漂ういろんなクラゲを観て、急にその生態が知りたくなった。

本書の初版は2014.1.24と、まさに出来たて!

しかも長年研究していらっしゃる著者でさえ「まだ生態の分からないクラゲがたくさんいる」とのこと。

幻想的で癒されるだけでなく、かつヒトの生活を便利にしたり、不便にしたり。

この1冊を読めば、クラゲの大体が分かるけれども、読めば、読むほど、フシギがいっぱい!/驚

【内容抜粋メモ】

●クラゲはプランクトン(浮遊生物)の仲間!

・ベントス:底生生物。海底にいる。

・プランクトン:浮遊生物。流れに逆らえず海を漂っている。

・ネクトン:遊泳生物。魚

、クジラ

、クジラ など。

など。●大きく2つに分けられる

クラゲは単細胞(アメーバ等)から進化して、多細胞(カイメン等)の次に出現した。(約5億年前)

骨がないから化石は残らないが「印章化石」(泥に閉じ込められた押し型)として残っている。

生物のグループ分け(大→小):「界、門、網、目、科、属、種」。

ヒトは、「動物界、脊椎動物門、哺乳綱、霊長目、ヒト科、ホモ属、サピエンス」。

クラゲは、2つに分けられる。

・刺胞(しほう)動物門:ヒドロ虫綱、鉢虫綱、箱虫綱、十文字クラゲ綱。その名の通り刺す「刺胞」を持つ。

・有櫛(ゆうしつ)動物門:有触手綱、無触手綱。「刺胞」がない代わりに、「膠胞」というネバネバする細胞でエサを捕まえる。

●身近なクラゲ

住む環境に応じていろいろな形をしている。

・ミズクラゲ

・アカクラゲ

・タコクラゲ

・カミクラゲ:どんな一生を送っているか全く分かっていない。

・オワンクラゲ:下村脩博士がノーベル賞を受賞したことで有名。クラゲを食べる代表的なクラゲ/驚

・ウリクラゲ:エサが少ないと共食いすることもある/驚

・アサガオクラゲ

・ウラシマクラゲ

熱帯、極域、淡水、深海にもいる。

深海には赤い色が多い。海中では、青色がもっとも深く届くため、保護色になる。

・ソコクラゲ

・コトクラゲ:クラゲ研究で著名だった昭和天皇が採集した/驚

日本にはクラゲを展示している水族館が多い。外国のクラゲを購入、交換したり、研究者と採取しに行ったりしている。

・チチュウカイイボクラゲ:地中海沿岸で大量発生して問題になっている。

・カラージェリー:鑑賞魚店で入手可能。

大きさも、長さもさまざま。

・エチゼンクラゲ:最大級。傘の直径が1m以上、重さは200kgにもなる/驚

・マヨイアイオイクラゲ:長さが40mにもなる。

●クラゲじゃないクラゲ

ゼリー質の身体を持っていると間違われるが「ゼラチン質プランクトン」と呼ばれる。

・ハダカゾウクラゲ

・ウミタル:尾策動物の仲間。

・ハダカカメガイ:クリオネとして人気

泳ぐ貝類の仲間。

泳ぐ貝類の仲間。******************************カラダの仕組み

基本的には、袋型。口からエサをとり、胃で消化し、「水管」で吸収され、老廃物も口から出す。卵(らん)も口から産む。

「群体」

クダクラゲの仲間は1匹に見えるが、それぞれのパーツが1匹の固体/驚

「泳鐘体」(泳ぐ個体)、「栄養体」(エサをとりこむ)、「生殖体」(繁殖)など。

●クラゲの五感

・眼点:光の強さ、色が分かるといわれる。

・味覚、嗅覚、聴覚

味覚:「これは食べるけど、これは食べない」という好き嫌いがある。

嗅覚:匂いに反応して触手を動かす。

聴覚:音の強弱、波長を感じている。

・平衡石

ヒトは、カラダが傾くと、耳の奥にある小さな石が動くことで感じる(そうなの!?

クラゲにもある「平衡石」には、木の年輪のような「輪紋」があり、1日に1本できるから、生まれて何日目か分かる。

●クラゲの食事

カラダの仕組み/水管

エサは動物プランクトンだが、触手で捕らえれば魚でもなんでも食べる。

触手の「刺胞」で刺すと麻酔注射をされたように動けなくなる。

体表面の「繊毛」でエサを動かし、胃に運ぶ。

四つ葉に見える部分には「胃糸」があり、消化して、水管を通って吸収する。

タコクラゲは、体内に「褐虫藻」を共生させ、「共生藻」からも栄養をとる。

●「拍動」には心臓ペースメーカーの役割もある

縁膜でジェット推進力を出す

●呼吸

クラゲも呼吸をしないと生きていけない。肺、エラがない生物は「皮膚呼吸」をしているが、

クラゲは「拍動」によって、水管を通して、酸素・栄養を体内に運ぶ。

●クラゲには脳がある!?

クラゲは初めて「感覚器→神経→筋肉」のつながりを持った生物。

クラゲには心臓などの器官があったりなかったりする。

脳がない代わりに「散在神経系」という神経のつながりを持つ。

カラダ全体が脳でもあり、胃腸でもある/驚

●クラゲは「生きている水」

クラゲのカラダの95%は水、残りの5%はたんぱく質、脂肪、炭水化物/驚

******************************クラゲの一生

「生活環・生活史」:生物の一生のこと。

ミズクラゲの生活史

1.クラゲにはメスとオスがいて、卵と精子を出す「有性生殖」。受精すると「プラヌラ」(泳ぐ芽/プラヌロイド)になる。

プラヌラ/プラヌロイド

2.プラヌラは岩に付着し、口ができ、触手が伸び、「ポリプ」になる。

「プラヌラ」は袋状のカンタンなつくり。いったんくっつくと移動できないため、付着場所を決めるのは大仕事!

「ポリプ」は、生まれて10日くらいで「無性生殖」で、1ヶ月で1個のポリプから70個まで増える。

「無性生殖」は、簡単に増えるが、遺伝子が同じクローンなので、環境変化に弱い。

「無性生殖」は、簡単に増えるが、遺伝子が同じクローンなので、環境変化に弱い。3.ポリプは分裂し、分身を作る。「クラゲ芽」というものを出してクラゲになったり、

くびれができて「ストロビラ」になり、くびれが「エフィラ」(赤ちゃん)になる。

ポッドシスト

「ポッドシスト」ポリプの移動時、組織を少し残す。刺激を受けると芽が出てポリプになる。

「エフィラ」→「メテフィラ」→「メデューサ(ギリシア神話に由来)」に成長する。

4.海中で成長し、成体となって子どもを増やし死んでいく。

※ポリプの付着する場所がないクラゲは、プラヌラ→エフィラになる。「直達発生」

(なんだか、フシギすぎて、もうよく分からない・・・

******************************クラゲの良いところ・悪いところ

【良いところ】

●死からよみがえるクラゲ

卵を生み、寿命がくると死ぬが、ベニクラゲは、泳げなくなると水底に沈み、塊となる。

死んだように見えて、iPS細胞のように「何にでも変われる状態」に戻る。

塊から「ストロン」が生え、コブができて「ポリプ」に成長。コロニーを形成→クラゲ芽ができて、赤ちゃんが産まれる/驚

●中華料理では高級食材

東南アジアではクラゲ漁だけで生活する人もいる。日本でも有明海ではクラゲ漁が行われている。

水揚げ→傘・口腕部に分け→塩・明礬(みょうばん)に漬ける→中国・日本に輸出する。

●クスリ、化粧品にもなる

「コラーゲン」

ウシの保湿力の3倍。

「ムチン」

粘液に含むネバネバの物質で、関節等の病気に良い結果が出ている。

エチゼンクラゲの「クニウムチン」は、『古事記』に最初に出てくる生物がクラゲで「国を生む」に由来する/驚

「緑色蛍光蛋白質」

下村脩博士がオワンクラゲから発見。

「自己消化液」

生物には自分の細胞を溶かすだけの消化液を持っているが、クラゲが死んで溶けた水は「赤潮」を殺すことが分かっている。

●クラゲの癒やし効果(ある

水族館で、お客さんが水槽の前にいる時間が長いのがクラゲ。

「癒される」と感じる上位は、ミズクラゲ、ギヤマンクラゲ、アカクラゲなど。

「生きている芸術品」とも言われ、デザイン的にも優れている。

●クラゲは海を浄化している

クラゲの粘液は、海の「懸濁物(濁り)」を取り除く→海底の生物のエサになる。

「懸濁物(濁り)」:泥、砂、植物プランクトン、マリンスノーなど。

「懸濁物(濁り)」:泥、砂、植物プランクトン、マリンスノーなど。【悪いところ】

●「刺胞」に刺されると痛い(あるある

「刺胞」の大きさは百分の数ミリ程度。

「刺胞」は大きく分けて3タイプ。「貫通刺胞」「捲着刺胞」「粘着刺胞」。

「貫通刺胞」が発射されるスピードは時速130km以上、エサに突き刺さる圧力は70トン

使い捨てで、次々作られる。

●定置網にたくさん入ると魚の価値を下げる

魚が窒息死、刺胞に刺されて火傷を負い売り物にならない、粘液が冷却を邪魔して鮮度を落とす、

小魚や稚魚も食べてしまうなど。

●電気を止める

火力発電所、原子力発電所では、機械の冷却のため大量の海水を取り込む。

取水口にクラゲが吸い込まれて詰まる。

大量に電気を使う夏に、ミズクラゲは大群で発電所に押し寄せるが完璧な対策法がない。

(環境を守ろうとしてくれているのでは?

******************************クラゲとともに生きる

「生産者」:植物プランクトン

「生産者」:植物プランクトン太陽

の光エネルギーで、二酸化酸素と炭水化物を作る。

の光エネルギーで、二酸化酸素と炭水化物を作る。炭水化物は「三大栄養素」の1つで、その他の脂肪、たんぱく質が作られる。

「一次消費者」:動物プランクトン

「一次消費者」:動物プランクトン 「二次消費者」:小魚

「二次消費者」:小魚 「三次消費者」:小魚を食べる大きな魚

「三次消費者」:小魚を食べる大きな魚クラゲは、「一次消費者」「二次消費者」も食べるため「三次消費者」に位置づけられている。

クラゲ自体は、生きているうちはあまり他の生物に食べられないが、死んだ後はカワハギ等に食べられながら海底に沈み、

たくさんの生物が残りを食べる。そのカラダに含まれた栄養分を深海底に運んでいる(自然界は一切ムダがないねえ

クラゲを食べるウニ

●弱い生物の隠れ場所

刺胞を持つクラゲの上に乗って、外敵から身を守ったり、エサを横取りしたりしているものがいる。

イセエビ等の幼生「フィロゾーマ」はクラゲに乗って生きている

同じ刺胞動物のイソギンチャクの仲間も乗っている。

ヤドリイソギンチャクは、クラゲを食べて成長し、砂地に潜って生活する。

「吸虫」(寄生虫の幼虫)

クラゲを食べるボダイなどの体内に寄生するためクラゲに乗っている。

逆に、タマクラゲのポリプは、ムシロガイの上に住んでいる。貝が死ぬとポリプも死んでしまう。

●クラゲを食べる生き物

・ウミガメ類

刺胞毒の強いクラゲも平気で食べる/驚

ビニール袋をクラゲと間違えて食べて、胃腸に詰まらせて死んでしまうことがある。

ビニール袋をクラゲと間違えて食べて、胃腸に詰まらせて死んでしまうことがある。その他、マンボウ、オワンクラゲ等、クラゲを食べるクラゲもいる。

●クラゲが増えた原因

浮き桟橋の裏にはカキ、ホヤが付着して、クラゲが育ちやすい。

地球温暖化

地球温暖化 海の富栄養化

海の富栄養化 漁業による魚のとりすぎ

漁業による魚のとりすぎ 海の埋め立て、港の建設で、ポリプの生息場所を増やしたため。

海の埋め立て、港の建設で、ポリプの生息場所を増やしたため。生物の複雑な多様性を、ヒトの開発が壊し、単純化し、クラゲが生き残りやすい環境が人工的に増えた。

環境とは、「自分を含めた」全体のこと。

ヒトは、地球上すべての生物と「共存・共生・共栄」する方法を考えなければならない。

小さい頃から自然にふれ、生命のすごさを体験しよう!

******************************クラゲの捕り方&飼い方

(うーん・・・捕って飼いたいとは思わないなぁ・・・

クラゲは傷つきやすいので、採集道具を揃えて

気をつけて運び

気をつけて運び 家での環境にも充分配慮して準備しておくことが重要。

家での環境にも充分配慮して準備しておくことが重要。●探しに行こう

季節、地域によって出るクラゲの種類はさまざま。まずは、ネットや図鑑でよく調べること。

クラゲの採取は港がいい。海は「満潮」「干潮」が約6時間おきに繰り返されている。

「満潮」「干潮」の差がもっとも大きい時を「大潮」といって、満月・新月の頃

「満潮」になると、潮に乗ってクラゲがたくさんやって来る。

●捕まえてみよう

1.ひしゃく等を使って水ごと優しくすくう。

2.海水を入れたバケツにそっと入れる。

刺胞に注意し、直接触らない

刺胞に注意し、直接触らない クラゲの体温は海水と同じ。ヒトの体温で触るとクラゲが火傷してしまう

クラゲの体温は海水と同じ。ヒトの体温で触るとクラゲが火傷してしまう

ネットの通販、熱帯魚屋さんで買うこともできる。

●持ち帰ろう

1.海水を入れたビニール袋に優しく入れる。

空気が入っていると、クラゲの傘に気泡が入って大きなダメージを与える。

空気が入っていると、クラゲの傘に気泡が入って大きなダメージを与える。2.酸素が出る石を入れておくとよい。

3.クーラーボックスに入れて持ち帰る。

●飼育道具を揃えよう

・いちばん大事なのは海水

。汲めない場合は、比重計を使って「人工海水」を準備する。

。汲めない場合は、比重計を使って「人工海水」を準備する。・クラゲは市販の60cm水槽で充分飼育可能。その他、エアーポンプ、エアーホース、セパレーター等。

・エサは、卵から孵化させたブラインシュリンプ(アルテミア)。

●水族館で観察しよう

日本にはクラゲの展示に力を入れている水族館が多い(意外/驚

例:新江ノ島水族館、すみだ水族館、海遊館(いたっけ?

)などなど

)などなど●調べてみよう

クラゲ研究には200年以上の歴史がある。昭和天皇は刺胞動物の研究で多くの成果を発表した/驚

【参考になるHP】

・jfish

・Google scholar

検索ワードを入れると、関係する研究論文等がヒットする。

【クラゲ研究をしているおもな機関】

海洋研究開発機構、水産総合研究センター、北里大学、京都大学、東京大学、東京海洋大学、広島大学etc...

******************************専門用語解説

●標準和名と学名

「標準和名」:ミズクラゲなど、日本でつけた固有の名前。

「学名」:「国際動物命名規約」に基づく約束事があり、それに従い名前を付けて論文発表すると、正式に認められる。

学名には「属名」&「種小名」がセットになっている。

例:

ミズクラゲ(和名)=Aurelia(属名) aurita(種小名)

エチゼンクラゲ=Nemopikema(属) nomurai(種) Kishinouye 1922(岸上さんが1922年に命名した)

学名はラテン語なので、その由来はギリシャ神話が多い。

例:

シンカイウリクラゲ=Beroe abyssicola。

Beroeはアフロディーテの娘。abyssicolaは「深海」の意のギリシャ語「abyssos」からきている。

●「新種発見!」は一瞬だけ

まだ発見されていない種類だ、と発表する=科学用語で「記載する」という。その前は「未記載種」。

新種だと発表された瞬間に「記載種」「既知種」となるので、「新種」なのは論文で発表された瞬間だけ。

●用語解説

・アクチヌラ:遊泳するプラヌラではなく、触手を持った幼生。

・エフィラ:鉢虫綱(はちむしこう)のクラゲの幼生。