■『動物たちが開く心の扉 グリーン・チムニーズの子どもたち』(岩崎書店)

大塚敦子/文・写真

ふと考えてみたら、『幼獣マメシバ』の二郎さんも、一郎ちゃんのアニマルセラピーを受けて成長しているのかも。

クスリも飲まずに、あれだけの回復力。スゴイ・・・豆柴ドクター![]()

【ブログ内関連記事】

![]() 『知ってほしい! 子どもの「こころの病気」』(岩崎書店)

『知ってほしい! 子どもの「こころの病気」』(岩崎書店)

![]() 知ってほしい!子どもの「こころの病気」2 自閉症とLD 仲良くできない(岩崎書店)

知ってほしい!子どもの「こころの病気」2 自閉症とLD 仲良くできない(岩崎書店)

![]() 『ユニバーサルデザインってなに?』(あかね書房)

『ユニバーサルデザインってなに?』(あかね書房)

【内容抜粋メモ】

![]() はじめに

はじめに

「心の闇」少年少女によるショッキングな犯罪が起こるたび、この言葉が出される。

命というものの実感、それを尊重する心が欠けているのではないだろうか。

アメリカ、NYにある「グリーン・チムニーズ」は、1947年創設以来、

自然、動物との関わりを、心に傷を負った子どもたちの癒やしに取り入れている治療施設。

情緒不安定、学習障害、暴力的態度で、家庭![]() や学校にいられなくなった子どもたちの多くは、

や学校にいられなくなった子どもたちの多くは、

崩壊した家庭に育ったり、虐待を受けたり、里親家庭を点々とするなどで、

「セルフ・エスティーム(自分を愛し、尊ぶ心)がとても低いため、他者を尊重することもできない。

怒り![]() や、不満などを、暴力的な行動でしか表現できない。

や、不満などを、暴力的な行動でしか表現できない。

人を傷つけた人間は、自身も深く傷ついている。

「グリーン・チムニーズ」が目指すのは、年齢に応じた精神的、社会的発達を促し、社会で生きていける力をつけるよう助けること。

●第1章 野生動物をケアする カールトン(14歳)

「グリーン・チムニーズ」の「野生動物保護センター」では約50の野生動物を保護している。

多くは、ネズミ![]() などを狙って道路に急降下して、クルマ

などを狙って道路に急降下して、クルマ![]() にぶつかって傷ついた猛禽類だ。

にぶつかって傷ついた猛禽類だ。

珍しい野生動物を、一時の興味でペットにして、手に余ると捨ててしまう人もいる。

![]()

![]()

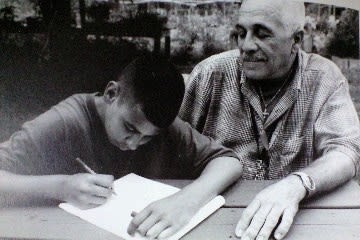

シルヴィアとカールトン/「グリーン・チムニーズ」では生き物の死に接することもある

カールトンは、当初、動物好きではなかった。

これまで何度もメディアの取材を受けてきたが、ここに来る前はどうだったのか

彼自身のことを書きたいと話した途端、貝のように閉じてしまった。

「グリーン・チムニーズ」にいる子どもたちで、最初から自分の意志で来た子はいない。

みな、親、児童保護局などの判断で、送られてきた。

助けてくれたのはシルヴィア。この2年間ともに野生動物の世話をするうちに深い信頼関係を結んでいた。

シルヴィアを通して培われた信頼が、私との間にも新たな信頼関係を築く役割を果したのだ。

それこそが「グリーン・チムニーズ」の目指すこと。

自然や動物、子ども同士、周りの大人とのつながりに発展させ、

ようやく自分の殻から解放され、人間としての成長を始められる。

その後、カールトンの許可を得てインタビューした父親の話では、

両親の離婚後しばらくしてから、彼は攻撃的になったという。

「なぜあんなにケンカばかりしていたんだろう。ささいな事ばかりなんだけど・・・」

「セルフ・エスティームがあれば、人より強いと証明してみせる必要はないもの。

でも、まだ本当に怒りをコントロールできているとは言えないわ。自分の内にこもって口をきかなくなるじゃない。

ちゃんと説明して、相手と分かりあう努力をすることが、今のあなたの課題よ」とシルヴィア。

「いろいろ説明するより、内にこもるほうがラクなんだよな」

カールトンはブロンクス育ちで、そこでは男はタフに振る舞わなければならない。

彼がセンターに来た時、腫れ物に触るようではなく、ごく自然な態度でとにかく働かせたという。

「グリーン・チムニーズ」では、保護した野生動物に名前はつけない。

たとえ野生に帰れない動物でも、野生動物はペットや家畜とは違うということを肝に命じるためだ。

でも、ある賢いカラスがカールトンになつき、自分の名前を付けた。このカラスが心を許すのはカールトンだけ。

動物や自然との関わりの中には、言葉を超えて心に響く普遍的な合わせ鏡が数多く存在する。

傷ついた鳥のリハビリを終えて、野生に返す時は、子どもたちの手で放させる。

それは、本来属する場所に帰る鳥と、自身の「グリーン・チムニーズ」からの旅立ちを重ね合わせるためでもある。

●第2章 農場にて カール(11歳)

![]()

![]()

エミュー、ヒナをもつカール

カールは、2歳の頃、養育をネグレクト(放棄)した母親から引き離されて、兄弟別々に里親を転々とした。

いくつかの里親家庭では虐待も受けたらしい。

レジーナは、カールの兄2人の里親になり、カールと弟の里親が養育を断ったため、一大決心をして、4人を養子にした。

里子と養子は、責任の重さははるかに違う。

レジーナのもとに来た頃のカールは、何か注意すると、悲鳴をあげて逃げるなど過剰反応を見せた。

おそらく虐待が原因と思われる。

「グリーン・チムニーズ」に入るには、教育委員会や児童保護局などが承認し、入所費用を負担することが条件。

ここに来て、カールの問題行動は目に見えて減り、1年後には寮でいちばんの人気者、リーダー的存在になった。

「グリーン・チムニーズ」で一番人気があるのは農場。

ヤギ、ヒツジ、ブタ![]() 、アルパカ、エミューまでいる。

、アルパカ、エミューまでいる。

週末のキャンパスは、一般にも開かれ、家族連れでにぎわう。

穏やかで優しいカールの性格を、動物たちは敏感に感じ取ったのだろう。

ある日、エミューが産んだ卵のうち1つが孵ったが、なぜか親鳥たちはこのヒナを受け入れず、踏みつけようとしたので、

死にそうになっていた雛を隔離し、保護した。

カールはヒナをニモと名付け、親鳥たちのところに連れていきたいと言った。

だが、親鳥たちはニモに警戒音を発した。

ソーシャルワーカーのクリス「いつか産みの親に会いたい、彼の気持ちを表しているのかもしれないわね」

カールも含め、「グリーン・チムニーズ」の子どもたちは、自分の思いを言葉で表現するのが苦手だ。

自分がどうしたいのか、相手にどうして欲しいか、基本的な意思表示ができず、

分かってもらえないと、苛立ったり![]() 、内にこもったりする。

、内にこもったりする。

子どもたちの心のケアに関わる人々は、動物とのふれあいから様々なメッセージを読み取ることができる。

●ケイラ(13歳)

素直で明るいケイラは、「グリーン・チムニーズ」に通算6年近くいる。

ここに来る前は、公立学校の特別教育クラスにいた。

「なにか思うようにいかないと、すぐ癇癪を起こして騒いだ」

「グリーン・チムニーズ」のメイン・キャンパスには、全寮制の治療施設2つと学校がある。

ケイラは昼間の生徒として学校に半年通ったが改善せず、全寮制に入ったところめざましい進歩を見せた。

「寮には、私の家にはない規範があった。家では叱られず、放っておかれた」

ケイラの母は、3人の子どもを抱えるシングルマザー。

![]()

「とくに好きなのはヤギ! いろいろ構ってくれるのが嬉しいの。

ヤギに囲まれていると、ああ、自分は受け入れられ、無条件で愛されているんだって思えた![]() 」

」

ケイラは、不安をやわらげる精神安定剤を長いこと飲んでいて、飲み忘れると、夜眠れない![]()

「グリーン・チムニーズ」の子どもたちは、毎年、自分が世話する動物とともに「4Hフェア」という品評会に参加する。

自分が手塩にかけた動物を、一般の人たちに見てもらう晴れの舞台だ。ケイラは3年前、ヒツジと見事にグランプリを受賞した。

![]()

ある日、生まれて間もない子ヤギを、誰かが「グリーン・チムニーズ」に置き去りにした。

ケイラの献身的な世話も空しく、子ヤギは死んでしまった。

生まれてすぐに母乳を飲まないと、抗体がもらえず、感染で死ぬ危険が大きい。

「母親にネグレクトされて、赤ちゃんが死ぬなんて悲しい。なぜだか分からないけど、親が子どもをケアしないことがあるの・・・」

ケイラは誕生にも数多く立ち会った。ヒツジのお産を一人で介助したこともある。

親の愛情を知らずに育った子どもたちは、怒り、絶望し、セルフ・エスティームに欠けている。

虐待、ネグレクトを受けた子どもが、親になると、同じことをしてしまう傾向がある。

自分の中にある「慈しむ心」に気づかず、同じ行動パターンに捕われてしまうのだ。

家でも、学校でも「問題児」と言われ、「なぜもっといい子になれないのか?」と批判され続けてきた子どもたちにとって、

無条件に受け入れてくれる動物の存在は、どれほど有り難かったことだろう。

![]()

獣医師を目指しているケイラは、6年過ごした古巣を離れ、一歩上の学校に挑戦することにした。

傷ついた子どもたちが、一人の人間として幸せに生きていくには、まだまだ多くの山を越えなければならない。

癒やしとは、一生かかる長いプロセスなのだ。

![]() 喪の作業

喪の作業

日本では、身体機能の回復をめざす「作業療法」の一環として行われているが、

「グリーン・チムニーズ」では「動物介在心理療法」を実践している。アメリカでもまだそれほど普及してないという。

スティーヴ(12歳)は、母を亡くした後、アルコール![]() と麻薬に溺れてネグレクトした父から引き離され、「グリーン・チムニーズ」に来た。

と麻薬に溺れてネグレクトした父から引き離され、「グリーン・チムニーズ」に来た。

ヘイゼルという名のヒツジの世話で高い評価を受けた。

ある日、父が養育を諦めて親権を放棄したと知り、周りに激しい怒りをぶつけた![]()

![]()

博士「怒りは、往々にして、内面の痛みから自分を守る防御なのです」

ヘイゼルに顔を埋めて泣くスティーヴの背中にそっと手をあてる。

これは、母親が赤ちゃんを抱く時と同じ「守り」の仕草として、子どもを安心させる意味がある![]()

ヘイゼルには関節炎の持病があり、痛みのない安楽死をさせることになった。

子どもたちは、これまでに多くの喪失を経験し、死に対して非常に敏感な子が多い。

スティーヴは、ヘイゼルの葬られた場所で何週間も嘆き悲しんだ![]()

だが、それこそが、彼がなにより必要としていたことだった。

繰り返す喪失のたび、怒りでしか痛みを表現できなかった彼は、初めて喪の作業をすることができた。

●第3章 馬をめぐる物語 ジョー(12歳)

「乗馬」は、プログラムの中で重要な位置を占めている。![]()

大型動物を乗りこなすことは、常に自分以外の手によって運命を左右され、

無力感を感じてきた子どもたちにとって、自信につながるにちがいない。

馬に乗るためには、信頼され、受け入れられなければならない。

![]()

「グリーン・チムニーズ」で乗馬療法のインストラクターをするのは、日本人の木下美也子さん。

「馬は人の感情を敏感に察知して、反応します。子どもたちがイライラしたりしていると身を引いてしまう。

犬は嫌なことをされても我慢してしまうけど(涙)、馬はイヤならイヤと言う動物」

現在21歳のボンズ![]() は、4歳頃まで競走馬として働いた後、跳躍競技に出ていたが、

は、4歳頃まで競走馬として働いた後、跳躍競技に出ていたが、

13歳の頃に関節炎が酷くなり、跳躍ができないので「グリーン・チムニーズ」に寄付されてきた。

ジョーはそんなボンズに受け入れられている少数の子どもたちの一人。

真面目で礼儀正しいジョーは、「アスペルガー症候群」という「高機能自閉症」の一種。

自閉症は、なぜか男子に多い。

自閉症といっても、アスペルガーの子たちは、引きこもらず、

人間関係の機微や社会常識が理解できないため、イジメの対象になることが多い。

典型的な特徴は、変化が嫌いで、ほんの少しでもいつもと違うと混乱してしまう。

熱中すると他のことが目に入らない。運動能力が低く、ギクシャクした動き方をする、など。

一方で、平均かそれ以上の知能を持ち、記憶力に優れていることが多い。

アスペルガーの子たちは、しばしば「リトル・プロフェッサー(小さな大学教授)」と呼ばれることがある。

母「ジョーは、テーブルの上の食べ物![]() と、食べる、という行為を結びつけられなかった」

と、食べる、という行為を結びつけられなかった」

大人となら話ができるのに、子ども同士の会話は理解できない。

騒がしい場所は大きなストレスを感じるので、幼稚園のような環境は負担が大きい。

周りの人々の言葉使いや行動をコピーする。

悪い言動も、善悪を判断する能力が乏しいため、そっくり真似してしまう。

![]()

馬とジョー

ジョーは、大変な負けず嫌い。負けたり、失敗すると、激しい自己嫌悪に陥ってしまう。

ちょっとしたミスを笑って誤魔化すことができない。

「ボンズのように予測できない行動をする馬は、他の子と比較しても意味がない。

ボンズへの愛情から、勝ち負けだけが全てじゃないと理解するキッカケになればいいと思っています。

ボンズを世話するには、欠点もすべて受け入れなければならない」(美也子さん)

「ボンズは人になでられると噛むから、性格が悪いといわれてる。

でもそれは、彼の個性なんだ。なのに、みんなボンズが自分らしく振る舞うのを認めようとしない。

僕とボンズは似ているんだ」(ジョー)

アスペルガーの子たちは、心でのコミュニケーションが苦手と言われる。

だが、ジョーとボンズの絆は本物だ、それは頭でなく、心から出たものだから、と美也子さんは言う。

母「ジョーは、たとえ人から不当な扱いを受けても、その人と友だちでいようとするの。

窓ガラスにぶつかっても、まだ飛ぼうとする鳥のように・・・」

アスペルガーの子たちにとって、この世界は一体どんな所なのだろう。

私たちが考えもせず、当たり前にしていることが、大変な努力を要することだとしたら?

重度の自閉症の子は「自分だけの世界に住んでいる」が、

アスペルガーの子たちは「私たちの世界に住んでいるが、自分なりのありようを持っている」という。

私たちもまた、彼らを理解する努力をしなければ、と思わずにいられない。

動物たちのようなまっすぐな愛し方を、私たちニンゲンもできないものだろうか。

美也子さんたちは、今、ボンズの引退先を探している。

普通の馬の寿命は30~40歳だが、若い頃から体を酷使する競走馬はもっと短い。

ジョー「ボンズは引退したほうがいいよ。ゆったりした牧場で、のんびり草を食んで暮らす、そうする権利がある」

「ボンズがいなくなると寂しくなるわね」

「うん・・・僕はまた別の馬を探すよ。きっとまたボンズのような馬に出会えると思うから」

●第4章 オーガニック・ガーデンの日々 リッキー(13歳)

「グリーン・チムニーズ」には、「ボニー・ベル」と呼ばれる有機農法の畑がある。

畑にはガチョウやニワトリ![]() もいる。ニワトリは落ち葉、ワラなどを混ぜた堆肥をつつきながら混ぜ返してくれる。

もいる。ニワトリは落ち葉、ワラなどを混ぜた堆肥をつつきながら混ぜ返してくれる。

「グリーン・チムニーズ」には「Learn and Earn(学んで、収入を得る)」というプログラムがある。

畑で働き、賃金が支払われる仕組み。

会話はなくても、隣り合って働いていると、互いの心理的な距離が縮まっていくような気がする。

リッキーが「ボニー・ベル」で働くことになったのは、ソーシャルワーカー、寮長、教師などで構成される治療チームの判断。

問題行動を罰するよりも、ロールモデル(手本)となる大人の男性と仕事をさせるほうがよいと考えた。

「ボニー・ベル」の責任者チャーリー(54歳)は、10代の頃、麻薬乱用で逮捕されるなど問題児だったが、

20歳を過ぎてから薬と手を切ることができた。そんな道のりに励まされる子どもたちも多い。

ある日、注意されてスタッフを蹴り飛ばしたリッキーは「静かな部屋」(問題を起こした時、その場から離し、

頭を冷やすための部屋)に行った時のこと。

チャーリーは「誰かを蹴飛ばして、午後ここに来て働けるなんて思うなよ」と謹慎させた。

そのことで、むしろリッキーはチャーリーへの信頼を強くした。

![]()

ソーシャルワーカーのジーンが思いついたのは、絵を描かせること。

リッキーにつねにスケッチブックを持たせ、頭にくることがあったら、行動に移す前に絵を描かせる。

リッキーの母セリーヌは、週末には必ず向かえに来るし、訪問日も車で2時間かけて会いに来る。

リッキーの問題行動は小学1年から始まり、2年に心理検査を受けて「ADHD(注意欠如多動性障害)」と学習障害があると分かった。

母「私の育て方が悪かったのかとずいぶん悩んだ。学校以外にカウンセリングも受けていたし、

月に1度は精神科にも通ったけど、不十分だとハッキリしていた。そしてここを見つけたの。

自然に囲まれた環境で、どんなレベルの子も、その子に合った個人指導を受けられるのがいいと思った」

(これがほんとうの教育の環境だと思うなあ!

今のリッキーの一番の課題はコミュニケーション。自分の気持ちを人に伝えること。

「グリーン・チムニーズ」で協調を学びはじめた頃、また突然、問題行動がぶり返した。

母「夫との別れ話が持ち上がったのと同じ頃なの」

リッキーは、実父を知らないが、継父ととても仲がいい。

だが、継父は麻薬中毒になり、リハビリ施設に入ることになった。

両親が離婚するかもしれないと知り、リッキーは突然不安定になった。

![]()

セルフ・エスティームが低く、大人に認められたいという思いの強い子どもたちにとって、仕事を分け合うのは、なかなか難しい。

畑仕事の素晴らしさは、働いた成果が、瑞々しい野菜となって実り、目に見えることだ![]()

五感に刻まれた喜びは、身体のどこかに残るのではないだろうか。

リッキーは、さらに高度な治療をする施設に移動するかもしれないとメールが届いた。

セリーヌ「子どものことでどんな困難があろうと、喜んで引き受けるつもりです」

●第5章 介助犬を訓練する ミシェル(16歳)

![]()

ミシェルと介助犬候補のブリザード

「グリーン・チムニーズ」の「職業訓練場」にいる、たくさんのゴールデン・レトリバーたち。

ミシェルは、体の不自由な人の日常生活を手助けする介助犬の訓練を教えるクラスにいる。

2年前は、教師やスタッフに怒鳴り散らしていたが、まるで別人のように落ち着き、責任感の強い少女に成長した。

介助犬の訓練を通して、忍耐やコミュニケーションについて学ばせる試みは、1992年から始まった。

始めたのは、70年代に、世界で初めて介助犬を育成したボニー・バーゲン博士。

デールとルーは、博士の主宰するアシスタンス・ドッグ・インスティテュートで学んだ。

デールの信条は「このクラスは“成功”というポジティヴな経験を積むことを目指し、失敗を積み重ねるものであってはならない」。

失敗を積み重ねると「自分はやっぱりダメなんだ」という自己否定を強めるだけ。

訓練に向かない子は、初期段階でクラスから外すようにしている。

ある時は褒め、ある時は無視するような、一貫性のない行動をとれば、犬![]() は何も覚えないので、

は何も覚えないので、

自分の行動に責任を持つことも学んでいく。

そして、最後には、自分が訓練した犬を障害者のもとに引き渡す“愛するものを手放す”という生きる上で大切なレッスンが凝縮されている。

デールは、子どもの頃、家族から虐待を受けていた。

男ばかり8人の兄弟、父親から様々な暴力を受けたという。

「私が愛したものは、すべて奪われた。あの家からは、逃げるしかなかったよ」

「ここの子どもたちは、自分の鏡のようだ。この子たちが何を必要としているか、私にはよく分かる。

それは成功というポジティヴな経験、自分で自分を褒めてやれるということなのさ」

ミシェルは、中学1年の時、「ADD(注意欠陥障害)」と診断され、2年にうつ病を発症し、一般の学校では難しくなった。

「グリーン・チムニーズ」に入学して1ヶ月後、彼女は手首を切ったり、壁に頭を打つなどの自傷行為をし、

2週間、精神病院に入院、それを繰り返していた。

「“問題のある子専門”の学校に入れられたと思ったの。

でもグループ・セラピーで一緒だった女の子たちは、性的虐待とか、もっと大変な目に遭った子ばかりだった。

それまで、自分だけが不幸だと思いこんでいたけど、そうじゃないと分かった」

「リストカットすると、なんだかストレスがやわらぐのよね」

ミシェルは、週1回、別のセラピーも受け、抗うつ剤の処方を受けている。

ミシェルの耳には、ピアスがズラリと並んでいる。

「セラピストから、手首を切るのも、ピアスをするのも、自分に痛みを与えてストレスから逃れる点では同じだって言われたの」

自身もリストカットの経験を持つ『リストカット・シンドローム』の著者は、

「リストカットは、“傷”という目に見える形で心の痛みを表現する行為で、

生きてるか死んでるか分からない状態を打ち破る手段」だと書いている。

ミシェルが担当した犬スノーは、いつも浮かない顔をして、失敗すると、すぐ落ち込んで、投げ出したがるタイプ。

「まるで私ソックリだと思った」

ある日、別の子がトラブルを起こして謹慎させられ、その間、彼の犬は毎日ケージで待機させられたのを見て、考えが変わったという。

「私が謹慎させられたら、スノーも同じことになる」

子どもたちが9ヶ月間訓練した犬たちは、次の段階に進むために別の学校に移される。

おそらくもっとも大切なレッスンは、この別れのプロセスではないだろうか。

毎年、別れの時期が近づくと、荒れたり、泣き出す子が続出する。

ミシェルが担当した2番目の犬ブリザードを、夏の間だけ、週末、自分の家で預からせて欲しいと頼み、特別許可を得た。

彼女は、家でも根気よく訓練し、さらにレベルアップしてデールに返したという。

ミシェルは、保育士になる勉強をはじめ、「グリーン・チムニーズ」の保育園で実習も始めた。

「ブリザードが17歳の脳性マヒの女の子の介助犬になったの。最高よ!![]() 」とメールが来た。

」とメールが来た。

●マーク(8歳)

両親が事故死し、里親家庭を転々とした。馴染めずに、誰とも口をきかなくなった。

「グリーン・チムニーズ」でも無言だったが、ハゲスというセラピー犬![]() がいて、

がいて、

「グリーン・チムニーズ」の創設者・ロス博士が「この犬を散歩させてみたいかい?」と聞くと、

マークは、うなずいて「いい子だね・・・」と話しかけた。彼の声を聞いたのは初めてだった。

その後、彼は自分の気持ちを口に出すことができるようになっていった。

自分は誰にも望まれていない、と感じていること。

2年3ヶ月後、マークを養子にしたいという家族が現れ、巣立っていき、今では、家族と犬とともに幸せに暮らしている。

![]() おわりに

おわりに

「グリーン・チムニーズ」の「野生動物保護センター」に、ハゲタカのヒナが持ち込まれた。

ある日、どこからかハゲタカの夫婦が飛来し、血のつながっていないこのヒナに、毎日口移しで餌をあげはじめた。

野生のハゲタカが、自分の子以外のヒナに餌を与えるなんて究めて珍しいケースだ。

「グリーン・チムニーズ」には、実の親に捨てられたり、引き離された子どもたちが大勢いる。

ここで暮らしながら、養子縁組の機会を待っている子もいる。

ハゲタカの養父母は、まさにそんな人々の希望を体現してみせたかのように思える出来事だった。

動物たちは、子どもたちのいちばん優しい部分を引き出してくれる。表向きはどんな問題児のレッテルを貼られた子でも。

![]() あとがき

あとがき

「グリーン・チムニーズ」では、虐待を受けた子どもが、将来、加害者になる可能性を断ち切るよう導いている。

「早期介入」という、実際に虐待・犯罪が起こる前に予防するシステムは、近年のアメリカで主流になりつつある。

かつての日本では、地域のコミュニティでその機能があっただろう。

ほんとうは、行政・施設などのシステムに頼らず、支えることができれば理想的だが、今の都市社会では難しいのが現実。

「グリーン・チムニーズ」は精神治療施設のため、「プライバシー保護規制」が厳しく、

書面で親権者の同意を得られた子以外は取材できなかった。

また、それぞれの感情に配慮し、かなりの情報を切り捨てた。

本人が許可したこと以外は書かないと約束し、その子にとって、あまりに痛みを伴うと思われる情報は削除した。

「グリーン・チムニーズ」の農場には、最初は撫でられて喜ぶのに、突然フーと威嚇して引っ掻く癖のある猫がいる![]()

ちゃんとケアされたことがないから、こんな風にしか人と触れ合えないんだろう。

この猫を見ていると、ここの子たちのことを考える。愛情を受けずに育った子を癒やすには、どれだけの時間がかかるだろう、と。

ジェイミー(12歳)は、最初、私(著者)を見ると駆け寄ってくれたのに、ある日突然、心を閉ざしてしまった。

「過去のことを知られるのが怖い。僕は悪い子だから・・・」と言ったという。

親に見捨てられ、愛情に飢えた子たちは、なぜかみな自分を「悪い子」だと責める。

子どもたちが「グリーン・チムニーズ」で暮らす期間の平均は2年ほど。

子どもたちが、その間にたくさんの愛情を受けとり、自分に誇りを持てるようになることを心から願う。

![]() 柴内裕子さん

柴内裕子さん

「グリーン・チムニーズ」には、日本からも毎年いくつものツアーや、個人の見学者が訪れ、同様の施設を作ろうという動きもある。

日本では、1986年「JAHA(社団法人日本動物病院協会)」が「CAPP活動」をスタートした。

「グリーン・チムニーズ」は、1947年、小規模の施設から出発して、50年以上の経験を蓄積してきた。

各分野の専門家によるチームプレーは見事で、精神医療、教育者による治療がきちんとされて初めて、動物との関わりも効果を発揮する。

このような施設を成功させるには、人、動物、自然の3つの要素を良い形で結びつけることが必要。

もちろん、動物自身も、幸せで安心できる状態でなければ、触れ合うニンゲンを癒やすことはできない。

長野の動物愛護センター「ハローアニマル」は、開設以来、次のような試みに取り組んでいる。

1.保護した犬![]() や猫

や猫![]() の獣医学的、行動学的な診断をした上で、新しい飼い主に譲渡する。

の獣医学的、行動学的な診断をした上で、新しい飼い主に譲渡する。

2.譲渡前に必ず、不妊、去勢手術を行う。

3.しつけ教室や動物との生活相談。

4.適性のある犬や猫を育てて、学校や高齢者施設を訪問。不登校児のための活動も積極的に行う。

「動物介在療法」は、人の医療の有効な補助療法です。正しく活用されることを願うものです。

![]() 創設者・ロス博士インタビュー

創設者・ロス博士インタビュー

![]()

![]()

組織図

Q:これまで苦労したのは?

A:経済的困難。1974年にNY市の認可を受けた社会福祉団体になるまで、公的援助はほぼなかった。

公的資金が中心だと、行政の望むプログラムをして、成果を上げることを求められる。

だが、私たちが大切と思うプログラムを行うには、民間からの援助を増やすことも非常に重要だ。

Q:このような施設を成功させるために大切なことは?

A:地域の理解を得ることがとても大切。地元の人々と何度も話し合いを重ねた。

![]() オフィシャルサイトはこちら。

オフィシャルサイトはこちら。

![]() 「グリーン・チムニーズ」の歩み

「グリーン・チムニーズ」の歩み

![]()

サミュエル・ロス博士の父は医師。学校を創りたいという息子の夢のため、1947年、NY州ブルースターに75エーカーの土地を購入。

最初は、野外教育を重視する私立の寄宿学校だったが、

やがて情緒面、行動などに問題を抱える子どもたちのための全寮制治療施設になった。

また、治療を終えて、社会に戻った子たちを支えるため、各地にグループ・ホーム、自立支援プログラムを立ち上げるなど、

社会の要請に応じて活動内容を拡大した。

1973年、「グリーン・チムニーズ」は、総合教育と、精神医療を兼ね合わせた24時間体制の治療施設に移行。

1982年、同性愛、バイセクシャルなど、青少年の自立支援のための住居を開設。

1991年、パットナム郡で、家出をしたり、家を追い出された少年少女のためのカウンセリング、シェルターを開始。

2000年、新校舎完成。

【ブログ内関連記事】

![]() いのちのえほん『わたしの病院、犬がくるの』(岩崎書店)

いのちのえほん『わたしの病院、犬がくるの』(岩崎書店)

![]() 『いつか帰りたいぼくのふるさと 福島第一原発20キロ圏内から来たねこ』(小学館) ほか

『いつか帰りたいぼくのふるさと 福島第一原発20キロ圏内から来たねこ』(小学館) ほか

![]() 大塚敦子さんのサイト

大塚敦子さんのサイト

大塚敦子/文・写真

ふと考えてみたら、『幼獣マメシバ』の二郎さんも、一郎ちゃんのアニマルセラピーを受けて成長しているのかも。

クスリも飲まずに、あれだけの回復力。スゴイ・・・豆柴ドクター

【ブログ内関連記事】

『知ってほしい! 子どもの「こころの病気」』(岩崎書店)

『知ってほしい! 子どもの「こころの病気」』(岩崎書店) 知ってほしい!子どもの「こころの病気」2 自閉症とLD 仲良くできない(岩崎書店)

知ってほしい!子どもの「こころの病気」2 自閉症とLD 仲良くできない(岩崎書店) 『ユニバーサルデザインってなに?』(あかね書房)

『ユニバーサルデザインってなに?』(あかね書房)【内容抜粋メモ】

はじめに

はじめに「心の闇」少年少女によるショッキングな犯罪が起こるたび、この言葉が出される。

命というものの実感、それを尊重する心が欠けているのではないだろうか。

アメリカ、NYにある「グリーン・チムニーズ」は、1947年創設以来、

自然、動物との関わりを、心に傷を負った子どもたちの癒やしに取り入れている治療施設。

情緒不安定、学習障害、暴力的態度で、家庭

や学校にいられなくなった子どもたちの多くは、

や学校にいられなくなった子どもたちの多くは、崩壊した家庭に育ったり、虐待を受けたり、里親家庭を点々とするなどで、

「セルフ・エスティーム(自分を愛し、尊ぶ心)がとても低いため、他者を尊重することもできない。

怒り

や、不満などを、暴力的な行動でしか表現できない。

や、不満などを、暴力的な行動でしか表現できない。人を傷つけた人間は、自身も深く傷ついている。

「グリーン・チムニーズ」が目指すのは、年齢に応じた精神的、社会的発達を促し、社会で生きていける力をつけるよう助けること。

●第1章 野生動物をケアする カールトン(14歳)

「グリーン・チムニーズ」の「野生動物保護センター」では約50の野生動物を保護している。

多くは、ネズミ

などを狙って道路に急降下して、クルマ

などを狙って道路に急降下して、クルマ にぶつかって傷ついた猛禽類だ。

にぶつかって傷ついた猛禽類だ。珍しい野生動物を、一時の興味でペットにして、手に余ると捨ててしまう人もいる。

シルヴィアとカールトン/「グリーン・チムニーズ」では生き物の死に接することもある

カールトンは、当初、動物好きではなかった。

これまで何度もメディアの取材を受けてきたが、ここに来る前はどうだったのか

彼自身のことを書きたいと話した途端、貝のように閉じてしまった。

「グリーン・チムニーズ」にいる子どもたちで、最初から自分の意志で来た子はいない。

みな、親、児童保護局などの判断で、送られてきた。

助けてくれたのはシルヴィア。この2年間ともに野生動物の世話をするうちに深い信頼関係を結んでいた。

シルヴィアを通して培われた信頼が、私との間にも新たな信頼関係を築く役割を果したのだ。

それこそが「グリーン・チムニーズ」の目指すこと。

自然や動物、子ども同士、周りの大人とのつながりに発展させ、

ようやく自分の殻から解放され、人間としての成長を始められる。

その後、カールトンの許可を得てインタビューした父親の話では、

両親の離婚後しばらくしてから、彼は攻撃的になったという。

「なぜあんなにケンカばかりしていたんだろう。ささいな事ばかりなんだけど・・・」

「セルフ・エスティームがあれば、人より強いと証明してみせる必要はないもの。

でも、まだ本当に怒りをコントロールできているとは言えないわ。自分の内にこもって口をきかなくなるじゃない。

ちゃんと説明して、相手と分かりあう努力をすることが、今のあなたの課題よ」とシルヴィア。

「いろいろ説明するより、内にこもるほうがラクなんだよな」

カールトンはブロンクス育ちで、そこでは男はタフに振る舞わなければならない。

彼がセンターに来た時、腫れ物に触るようではなく、ごく自然な態度でとにかく働かせたという。

「グリーン・チムニーズ」では、保護した野生動物に名前はつけない。

たとえ野生に帰れない動物でも、野生動物はペットや家畜とは違うということを肝に命じるためだ。

でも、ある賢いカラスがカールトンになつき、自分の名前を付けた。このカラスが心を許すのはカールトンだけ。

動物や自然との関わりの中には、言葉を超えて心に響く普遍的な合わせ鏡が数多く存在する。

傷ついた鳥のリハビリを終えて、野生に返す時は、子どもたちの手で放させる。

それは、本来属する場所に帰る鳥と、自身の「グリーン・チムニーズ」からの旅立ちを重ね合わせるためでもある。

●第2章 農場にて カール(11歳)

エミュー、ヒナをもつカール

カールは、2歳の頃、養育をネグレクト(放棄)した母親から引き離されて、兄弟別々に里親を転々とした。

いくつかの里親家庭では虐待も受けたらしい。

レジーナは、カールの兄2人の里親になり、カールと弟の里親が養育を断ったため、一大決心をして、4人を養子にした。

里子と養子は、責任の重さははるかに違う。

レジーナのもとに来た頃のカールは、何か注意すると、悲鳴をあげて逃げるなど過剰反応を見せた。

おそらく虐待が原因と思われる。

「グリーン・チムニーズ」に入るには、教育委員会や児童保護局などが承認し、入所費用を負担することが条件。

ここに来て、カールの問題行動は目に見えて減り、1年後には寮でいちばんの人気者、リーダー的存在になった。

「グリーン・チムニーズ」で一番人気があるのは農場。

ヤギ、ヒツジ、ブタ

、アルパカ、エミューまでいる。

、アルパカ、エミューまでいる。週末のキャンパスは、一般にも開かれ、家族連れでにぎわう。

穏やかで優しいカールの性格を、動物たちは敏感に感じ取ったのだろう。

ある日、エミューが産んだ卵のうち1つが孵ったが、なぜか親鳥たちはこのヒナを受け入れず、踏みつけようとしたので、

死にそうになっていた雛を隔離し、保護した。

カールはヒナをニモと名付け、親鳥たちのところに連れていきたいと言った。

だが、親鳥たちはニモに警戒音を発した。

ソーシャルワーカーのクリス「いつか産みの親に会いたい、彼の気持ちを表しているのかもしれないわね」

カールも含め、「グリーン・チムニーズ」の子どもたちは、自分の思いを言葉で表現するのが苦手だ。

自分がどうしたいのか、相手にどうして欲しいか、基本的な意思表示ができず、

分かってもらえないと、苛立ったり

、内にこもったりする。

、内にこもったりする。子どもたちの心のケアに関わる人々は、動物とのふれあいから様々なメッセージを読み取ることができる。

●ケイラ(13歳)

素直で明るいケイラは、「グリーン・チムニーズ」に通算6年近くいる。

ここに来る前は、公立学校の特別教育クラスにいた。

「なにか思うようにいかないと、すぐ癇癪を起こして騒いだ」

「グリーン・チムニーズ」のメイン・キャンパスには、全寮制の治療施設2つと学校がある。

ケイラは昼間の生徒として学校に半年通ったが改善せず、全寮制に入ったところめざましい進歩を見せた。

「寮には、私の家にはない規範があった。家では叱られず、放っておかれた」

ケイラの母は、3人の子どもを抱えるシングルマザー。

「とくに好きなのはヤギ! いろいろ構ってくれるのが嬉しいの。

ヤギに囲まれていると、ああ、自分は受け入れられ、無条件で愛されているんだって思えた

」

」ケイラは、不安をやわらげる精神安定剤を長いこと飲んでいて、飲み忘れると、夜眠れない

「グリーン・チムニーズ」の子どもたちは、毎年、自分が世話する動物とともに「4Hフェア」という品評会に参加する。

自分が手塩にかけた動物を、一般の人たちに見てもらう晴れの舞台だ。ケイラは3年前、ヒツジと見事にグランプリを受賞した。

ある日、生まれて間もない子ヤギを、誰かが「グリーン・チムニーズ」に置き去りにした。

ケイラの献身的な世話も空しく、子ヤギは死んでしまった。

生まれてすぐに母乳を飲まないと、抗体がもらえず、感染で死ぬ危険が大きい。

「母親にネグレクトされて、赤ちゃんが死ぬなんて悲しい。なぜだか分からないけど、親が子どもをケアしないことがあるの・・・」

ケイラは誕生にも数多く立ち会った。ヒツジのお産を一人で介助したこともある。

親の愛情を知らずに育った子どもたちは、怒り、絶望し、セルフ・エスティームに欠けている。

虐待、ネグレクトを受けた子どもが、親になると、同じことをしてしまう傾向がある。

自分の中にある「慈しむ心」に気づかず、同じ行動パターンに捕われてしまうのだ。

家でも、学校でも「問題児」と言われ、「なぜもっといい子になれないのか?」と批判され続けてきた子どもたちにとって、

無条件に受け入れてくれる動物の存在は、どれほど有り難かったことだろう。

獣医師を目指しているケイラは、6年過ごした古巣を離れ、一歩上の学校に挑戦することにした。

傷ついた子どもたちが、一人の人間として幸せに生きていくには、まだまだ多くの山を越えなければならない。

癒やしとは、一生かかる長いプロセスなのだ。

喪の作業

喪の作業日本では、身体機能の回復をめざす「作業療法」の一環として行われているが、

「グリーン・チムニーズ」では「動物介在心理療法」を実践している。アメリカでもまだそれほど普及してないという。

スティーヴ(12歳)は、母を亡くした後、アルコール

と麻薬に溺れてネグレクトした父から引き離され、「グリーン・チムニーズ」に来た。

と麻薬に溺れてネグレクトした父から引き離され、「グリーン・チムニーズ」に来た。ヘイゼルという名のヒツジの世話で高い評価を受けた。

ある日、父が養育を諦めて親権を放棄したと知り、周りに激しい怒りをぶつけた

博士「怒りは、往々にして、内面の痛みから自分を守る防御なのです」

ヘイゼルに顔を埋めて泣くスティーヴの背中にそっと手をあてる。

これは、母親が赤ちゃんを抱く時と同じ「守り」の仕草として、子どもを安心させる意味がある

ヘイゼルには関節炎の持病があり、痛みのない安楽死をさせることになった。

子どもたちは、これまでに多くの喪失を経験し、死に対して非常に敏感な子が多い。

スティーヴは、ヘイゼルの葬られた場所で何週間も嘆き悲しんだ

だが、それこそが、彼がなにより必要としていたことだった。

繰り返す喪失のたび、怒りでしか痛みを表現できなかった彼は、初めて喪の作業をすることができた。

●第3章 馬をめぐる物語 ジョー(12歳)

「乗馬」は、プログラムの中で重要な位置を占めている。

大型動物を乗りこなすことは、常に自分以外の手によって運命を左右され、

無力感を感じてきた子どもたちにとって、自信につながるにちがいない。

馬に乗るためには、信頼され、受け入れられなければならない。

「グリーン・チムニーズ」で乗馬療法のインストラクターをするのは、日本人の木下美也子さん。

「馬は人の感情を敏感に察知して、反応します。子どもたちがイライラしたりしていると身を引いてしまう。

犬は嫌なことをされても我慢してしまうけど(涙)、馬はイヤならイヤと言う動物」

現在21歳のボンズ

は、4歳頃まで競走馬として働いた後、跳躍競技に出ていたが、

は、4歳頃まで競走馬として働いた後、跳躍競技に出ていたが、13歳の頃に関節炎が酷くなり、跳躍ができないので「グリーン・チムニーズ」に寄付されてきた。

ジョーはそんなボンズに受け入れられている少数の子どもたちの一人。

真面目で礼儀正しいジョーは、「アスペルガー症候群」という「高機能自閉症」の一種。

自閉症は、なぜか男子に多い。

自閉症といっても、アスペルガーの子たちは、引きこもらず、

人間関係の機微や社会常識が理解できないため、イジメの対象になることが多い。

典型的な特徴は、変化が嫌いで、ほんの少しでもいつもと違うと混乱してしまう。

熱中すると他のことが目に入らない。運動能力が低く、ギクシャクした動き方をする、など。

一方で、平均かそれ以上の知能を持ち、記憶力に優れていることが多い。

アスペルガーの子たちは、しばしば「リトル・プロフェッサー(小さな大学教授)」と呼ばれることがある。

母「ジョーは、テーブルの上の食べ物

と、食べる、という行為を結びつけられなかった」

と、食べる、という行為を結びつけられなかった」大人となら話ができるのに、子ども同士の会話は理解できない。

騒がしい場所は大きなストレスを感じるので、幼稚園のような環境は負担が大きい。

周りの人々の言葉使いや行動をコピーする。

悪い言動も、善悪を判断する能力が乏しいため、そっくり真似してしまう。

馬とジョー

ジョーは、大変な負けず嫌い。負けたり、失敗すると、激しい自己嫌悪に陥ってしまう。

ちょっとしたミスを笑って誤魔化すことができない。

「ボンズのように予測できない行動をする馬は、他の子と比較しても意味がない。

ボンズへの愛情から、勝ち負けだけが全てじゃないと理解するキッカケになればいいと思っています。

ボンズを世話するには、欠点もすべて受け入れなければならない」(美也子さん)

「ボンズは人になでられると噛むから、性格が悪いといわれてる。

でもそれは、彼の個性なんだ。なのに、みんなボンズが自分らしく振る舞うのを認めようとしない。

僕とボンズは似ているんだ」(ジョー)

アスペルガーの子たちは、心でのコミュニケーションが苦手と言われる。

だが、ジョーとボンズの絆は本物だ、それは頭でなく、心から出たものだから、と美也子さんは言う。

母「ジョーは、たとえ人から不当な扱いを受けても、その人と友だちでいようとするの。

窓ガラスにぶつかっても、まだ飛ぼうとする鳥のように・・・」

アスペルガーの子たちにとって、この世界は一体どんな所なのだろう。

私たちが考えもせず、当たり前にしていることが、大変な努力を要することだとしたら?

重度の自閉症の子は「自分だけの世界に住んでいる」が、

アスペルガーの子たちは「私たちの世界に住んでいるが、自分なりのありようを持っている」という。

私たちもまた、彼らを理解する努力をしなければ、と思わずにいられない。

動物たちのようなまっすぐな愛し方を、私たちニンゲンもできないものだろうか。

美也子さんたちは、今、ボンズの引退先を探している。

普通の馬の寿命は30~40歳だが、若い頃から体を酷使する競走馬はもっと短い。

ジョー「ボンズは引退したほうがいいよ。ゆったりした牧場で、のんびり草を食んで暮らす、そうする権利がある」

「ボンズがいなくなると寂しくなるわね」

「うん・・・僕はまた別の馬を探すよ。きっとまたボンズのような馬に出会えると思うから」

●第4章 オーガニック・ガーデンの日々 リッキー(13歳)

「グリーン・チムニーズ」には、「ボニー・ベル」と呼ばれる有機農法の畑がある。

畑にはガチョウやニワトリ

もいる。ニワトリは落ち葉、ワラなどを混ぜた堆肥をつつきながら混ぜ返してくれる。

もいる。ニワトリは落ち葉、ワラなどを混ぜた堆肥をつつきながら混ぜ返してくれる。「グリーン・チムニーズ」には「Learn and Earn(学んで、収入を得る)」というプログラムがある。

畑で働き、賃金が支払われる仕組み。

会話はなくても、隣り合って働いていると、互いの心理的な距離が縮まっていくような気がする。

リッキーが「ボニー・ベル」で働くことになったのは、ソーシャルワーカー、寮長、教師などで構成される治療チームの判断。

問題行動を罰するよりも、ロールモデル(手本)となる大人の男性と仕事をさせるほうがよいと考えた。

「ボニー・ベル」の責任者チャーリー(54歳)は、10代の頃、麻薬乱用で逮捕されるなど問題児だったが、

20歳を過ぎてから薬と手を切ることができた。そんな道のりに励まされる子どもたちも多い。

ある日、注意されてスタッフを蹴り飛ばしたリッキーは「静かな部屋」(問題を起こした時、その場から離し、

頭を冷やすための部屋)に行った時のこと。

チャーリーは「誰かを蹴飛ばして、午後ここに来て働けるなんて思うなよ」と謹慎させた。

そのことで、むしろリッキーはチャーリーへの信頼を強くした。

ソーシャルワーカーのジーンが思いついたのは、絵を描かせること。

リッキーにつねにスケッチブックを持たせ、頭にくることがあったら、行動に移す前に絵を描かせる。

リッキーの母セリーヌは、週末には必ず向かえに来るし、訪問日も車で2時間かけて会いに来る。

リッキーの問題行動は小学1年から始まり、2年に心理検査を受けて「ADHD(注意欠如多動性障害)」と学習障害があると分かった。

母「私の育て方が悪かったのかとずいぶん悩んだ。学校以外にカウンセリングも受けていたし、

月に1度は精神科にも通ったけど、不十分だとハッキリしていた。そしてここを見つけたの。

自然に囲まれた環境で、どんなレベルの子も、その子に合った個人指導を受けられるのがいいと思った」

(これがほんとうの教育の環境だと思うなあ!

今のリッキーの一番の課題はコミュニケーション。自分の気持ちを人に伝えること。

「グリーン・チムニーズ」で協調を学びはじめた頃、また突然、問題行動がぶり返した。

母「夫との別れ話が持ち上がったのと同じ頃なの」

リッキーは、実父を知らないが、継父ととても仲がいい。

だが、継父は麻薬中毒になり、リハビリ施設に入ることになった。

両親が離婚するかもしれないと知り、リッキーは突然不安定になった。

セルフ・エスティームが低く、大人に認められたいという思いの強い子どもたちにとって、仕事を分け合うのは、なかなか難しい。

畑仕事の素晴らしさは、働いた成果が、瑞々しい野菜となって実り、目に見えることだ

五感に刻まれた喜びは、身体のどこかに残るのではないだろうか。

リッキーは、さらに高度な治療をする施設に移動するかもしれないとメールが届いた。

セリーヌ「子どものことでどんな困難があろうと、喜んで引き受けるつもりです」

●第5章 介助犬を訓練する ミシェル(16歳)

ミシェルと介助犬候補のブリザード

「グリーン・チムニーズ」の「職業訓練場」にいる、たくさんのゴールデン・レトリバーたち。

ミシェルは、体の不自由な人の日常生活を手助けする介助犬の訓練を教えるクラスにいる。

2年前は、教師やスタッフに怒鳴り散らしていたが、まるで別人のように落ち着き、責任感の強い少女に成長した。

介助犬の訓練を通して、忍耐やコミュニケーションについて学ばせる試みは、1992年から始まった。

始めたのは、70年代に、世界で初めて介助犬を育成したボニー・バーゲン博士。

デールとルーは、博士の主宰するアシスタンス・ドッグ・インスティテュートで学んだ。

デールの信条は「このクラスは“成功”というポジティヴな経験を積むことを目指し、失敗を積み重ねるものであってはならない」。

失敗を積み重ねると「自分はやっぱりダメなんだ」という自己否定を強めるだけ。

訓練に向かない子は、初期段階でクラスから外すようにしている。

ある時は褒め、ある時は無視するような、一貫性のない行動をとれば、犬

は何も覚えないので、

は何も覚えないので、自分の行動に責任を持つことも学んでいく。

そして、最後には、自分が訓練した犬を障害者のもとに引き渡す“愛するものを手放す”という生きる上で大切なレッスンが凝縮されている。

デールは、子どもの頃、家族から虐待を受けていた。

男ばかり8人の兄弟、父親から様々な暴力を受けたという。

「私が愛したものは、すべて奪われた。あの家からは、逃げるしかなかったよ」

「ここの子どもたちは、自分の鏡のようだ。この子たちが何を必要としているか、私にはよく分かる。

それは成功というポジティヴな経験、自分で自分を褒めてやれるということなのさ」

ミシェルは、中学1年の時、「ADD(注意欠陥障害)」と診断され、2年にうつ病を発症し、一般の学校では難しくなった。

「グリーン・チムニーズ」に入学して1ヶ月後、彼女は手首を切ったり、壁に頭を打つなどの自傷行為をし、

2週間、精神病院に入院、それを繰り返していた。

「“問題のある子専門”の学校に入れられたと思ったの。

でもグループ・セラピーで一緒だった女の子たちは、性的虐待とか、もっと大変な目に遭った子ばかりだった。

それまで、自分だけが不幸だと思いこんでいたけど、そうじゃないと分かった」

「リストカットすると、なんだかストレスがやわらぐのよね」

ミシェルは、週1回、別のセラピーも受け、抗うつ剤の処方を受けている。

ミシェルの耳には、ピアスがズラリと並んでいる。

「セラピストから、手首を切るのも、ピアスをするのも、自分に痛みを与えてストレスから逃れる点では同じだって言われたの」

自身もリストカットの経験を持つ『リストカット・シンドローム』の著者は、

「リストカットは、“傷”という目に見える形で心の痛みを表現する行為で、

生きてるか死んでるか分からない状態を打ち破る手段」だと書いている。

ミシェルが担当した犬スノーは、いつも浮かない顔をして、失敗すると、すぐ落ち込んで、投げ出したがるタイプ。

「まるで私ソックリだと思った」

ある日、別の子がトラブルを起こして謹慎させられ、その間、彼の犬は毎日ケージで待機させられたのを見て、考えが変わったという。

「私が謹慎させられたら、スノーも同じことになる」

子どもたちが9ヶ月間訓練した犬たちは、次の段階に進むために別の学校に移される。

おそらくもっとも大切なレッスンは、この別れのプロセスではないだろうか。

毎年、別れの時期が近づくと、荒れたり、泣き出す子が続出する。

ミシェルが担当した2番目の犬ブリザードを、夏の間だけ、週末、自分の家で預からせて欲しいと頼み、特別許可を得た。

彼女は、家でも根気よく訓練し、さらにレベルアップしてデールに返したという。

ミシェルは、保育士になる勉強をはじめ、「グリーン・チムニーズ」の保育園で実習も始めた。

「ブリザードが17歳の脳性マヒの女の子の介助犬になったの。最高よ!

」とメールが来た。

」とメールが来た。●マーク(8歳)

両親が事故死し、里親家庭を転々とした。馴染めずに、誰とも口をきかなくなった。

「グリーン・チムニーズ」でも無言だったが、ハゲスというセラピー犬

がいて、

がいて、「グリーン・チムニーズ」の創設者・ロス博士が「この犬を散歩させてみたいかい?」と聞くと、

マークは、うなずいて「いい子だね・・・」と話しかけた。彼の声を聞いたのは初めてだった。

その後、彼は自分の気持ちを口に出すことができるようになっていった。

自分は誰にも望まれていない、と感じていること。

2年3ヶ月後、マークを養子にしたいという家族が現れ、巣立っていき、今では、家族と犬とともに幸せに暮らしている。

おわりに

おわりに「グリーン・チムニーズ」の「野生動物保護センター」に、ハゲタカのヒナが持ち込まれた。

ある日、どこからかハゲタカの夫婦が飛来し、血のつながっていないこのヒナに、毎日口移しで餌をあげはじめた。

野生のハゲタカが、自分の子以外のヒナに餌を与えるなんて究めて珍しいケースだ。

「グリーン・チムニーズ」には、実の親に捨てられたり、引き離された子どもたちが大勢いる。

ここで暮らしながら、養子縁組の機会を待っている子もいる。

ハゲタカの養父母は、まさにそんな人々の希望を体現してみせたかのように思える出来事だった。

動物たちは、子どもたちのいちばん優しい部分を引き出してくれる。表向きはどんな問題児のレッテルを貼られた子でも。

あとがき

あとがき「グリーン・チムニーズ」では、虐待を受けた子どもが、将来、加害者になる可能性を断ち切るよう導いている。

「早期介入」という、実際に虐待・犯罪が起こる前に予防するシステムは、近年のアメリカで主流になりつつある。

かつての日本では、地域のコミュニティでその機能があっただろう。

ほんとうは、行政・施設などのシステムに頼らず、支えることができれば理想的だが、今の都市社会では難しいのが現実。

「グリーン・チムニーズ」は精神治療施設のため、「プライバシー保護規制」が厳しく、

書面で親権者の同意を得られた子以外は取材できなかった。

また、それぞれの感情に配慮し、かなりの情報を切り捨てた。

本人が許可したこと以外は書かないと約束し、その子にとって、あまりに痛みを伴うと思われる情報は削除した。

「グリーン・チムニーズ」の農場には、最初は撫でられて喜ぶのに、突然フーと威嚇して引っ掻く癖のある猫がいる

ちゃんとケアされたことがないから、こんな風にしか人と触れ合えないんだろう。

この猫を見ていると、ここの子たちのことを考える。愛情を受けずに育った子を癒やすには、どれだけの時間がかかるだろう、と。

ジェイミー(12歳)は、最初、私(著者)を見ると駆け寄ってくれたのに、ある日突然、心を閉ざしてしまった。

「過去のことを知られるのが怖い。僕は悪い子だから・・・」と言ったという。

親に見捨てられ、愛情に飢えた子たちは、なぜかみな自分を「悪い子」だと責める。

子どもたちが「グリーン・チムニーズ」で暮らす期間の平均は2年ほど。

子どもたちが、その間にたくさんの愛情を受けとり、自分に誇りを持てるようになることを心から願う。

柴内裕子さん

柴内裕子さん「グリーン・チムニーズ」には、日本からも毎年いくつものツアーや、個人の見学者が訪れ、同様の施設を作ろうという動きもある。

日本では、1986年「JAHA(社団法人日本動物病院協会)」が「CAPP活動」をスタートした。

「グリーン・チムニーズ」は、1947年、小規模の施設から出発して、50年以上の経験を蓄積してきた。

各分野の専門家によるチームプレーは見事で、精神医療、教育者による治療がきちんとされて初めて、動物との関わりも効果を発揮する。

このような施設を成功させるには、人、動物、自然の3つの要素を良い形で結びつけることが必要。

もちろん、動物自身も、幸せで安心できる状態でなければ、触れ合うニンゲンを癒やすことはできない。

長野の動物愛護センター「ハローアニマル」は、開設以来、次のような試みに取り組んでいる。

1.保護した犬

や猫

や猫 の獣医学的、行動学的な診断をした上で、新しい飼い主に譲渡する。

の獣医学的、行動学的な診断をした上で、新しい飼い主に譲渡する。2.譲渡前に必ず、不妊、去勢手術を行う。

3.しつけ教室や動物との生活相談。

4.適性のある犬や猫を育てて、学校や高齢者施設を訪問。不登校児のための活動も積極的に行う。

「動物介在療法」は、人の医療の有効な補助療法です。正しく活用されることを願うものです。

創設者・ロス博士インタビュー

創設者・ロス博士インタビュー

組織図

Q:これまで苦労したのは?

A:経済的困難。1974年にNY市の認可を受けた社会福祉団体になるまで、公的援助はほぼなかった。

公的資金が中心だと、行政の望むプログラムをして、成果を上げることを求められる。

だが、私たちが大切と思うプログラムを行うには、民間からの援助を増やすことも非常に重要だ。

Q:このような施設を成功させるために大切なことは?

A:地域の理解を得ることがとても大切。地元の人々と何度も話し合いを重ねた。

オフィシャルサイトはこちら。

オフィシャルサイトはこちら。 「グリーン・チムニーズ」の歩み

「グリーン・チムニーズ」の歩み

サミュエル・ロス博士の父は医師。学校を創りたいという息子の夢のため、1947年、NY州ブルースターに75エーカーの土地を購入。

最初は、野外教育を重視する私立の寄宿学校だったが、

やがて情緒面、行動などに問題を抱える子どもたちのための全寮制治療施設になった。

また、治療を終えて、社会に戻った子たちを支えるため、各地にグループ・ホーム、自立支援プログラムを立ち上げるなど、

社会の要請に応じて活動内容を拡大した。

1973年、「グリーン・チムニーズ」は、総合教育と、精神医療を兼ね合わせた24時間体制の治療施設に移行。

1982年、同性愛、バイセクシャルなど、青少年の自立支援のための住居を開設。

1991年、パットナム郡で、家出をしたり、家を追い出された少年少女のためのカウンセリング、シェルターを開始。

2000年、新校舎完成。

【ブログ内関連記事】

いのちのえほん『わたしの病院、犬がくるの』(岩崎書店)

いのちのえほん『わたしの病院、犬がくるの』(岩崎書店) 『いつか帰りたいぼくのふるさと 福島第一原発20キロ圏内から来たねこ』(小学館) ほか

『いつか帰りたいぼくのふるさと 福島第一原発20キロ圏内から来たねこ』(小学館) ほか 大塚敦子さんのサイト

大塚敦子さんのサイト