■「実家が片づかない」(前編)@きわめびと

かつて生活を豊かにしてきたモノが、今は邪魔もの。

![]()

実家を片付けられずに困っている人が多いため、関連本、「片付け会社」が人気になっている(私だけじゃないのか

とくに、高齢者に片付けられない人が多いと分かった。

![]()

![]()

母が急死してから、娘は実家の片付けを始めたが、どこから始めていいのかも分からない状態。

母の死の喪失感からまだ回復していない父も、思い出ばかりよみがえって、重い腰が上がらない。

![]()

![]()

![]()

![]()

母がモノをためこむようになったのは、子どもが独立して家から出ていった後。

(そういう孤独感が大きく関係している気がするな

杉之原さん宅は、モノが部屋に入りきらなくなって、納戸を増築したほど/驚

![]()

専門家:

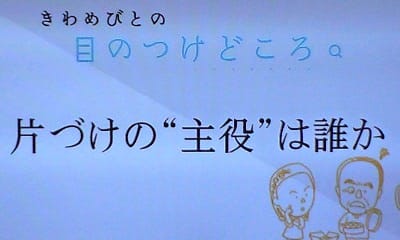

お父様が“これは処分しよう”と言った時に、娘さんが口を挟み過ぎている。

まずは、“片付ける目的を明確”にし、主役である父を尊重し、受け入れてあげること。

これまで娘らは、帰省するたび、場所がないため、近くの温泉施設に泊まっていた。

父は孫が大好きなため、目標は、帰省した際、家族で泊まれるスペースを作ること!

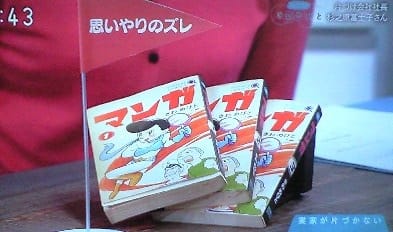

●親子の3つのズレ

![]()

戦前生まれは、モノがない時代に育ったため、“もったいない”という気持ちから捨てられない。

(それなら、そもそも増やさなきゃいいと思うんだけどね![]()

親子は、近い関係だからこそ「なんで片付けられないの!?」と責めがち。

その背景には価値観の違いがある。

昔は、北海道のお土産と言えば木彫りの熊だった![]()

今のように飛行機で気軽に行ける場所ではなく、新婚旅行などで行く特別な場所だった。

![]()

“子どものモノを勝手に捨てられない”

![]()

“捨て方が複雑で分からない”

●片づけ開始は台所から

これは、「あさイチ」と手順は同じ。

![]() スーパー主婦直伝! 撃退!“家事疲れ”@あさイチ

スーパー主婦直伝! 撃退!“家事疲れ”@あさイチ

この「だわへし」ほか、母にずーーーっと前から教えて、帰省するたび一緒に片付けたけど、

モノを増やす性癖は直せないという結論に至ったんだよね。

1.まず全部出す

2.“お父さん”が今使っているモノか、いないモノかを4つに分ける

![]()

亡き母や娘の基準ではなく、あくまでも今の父の基準。ゆっくりと1つ1つのモノと向き合うことが重要

![]()

●決心のつかないモノはいったん“保留箱”へ

![]()

「使っていないが、思い出などのために今のところはとっておく」モノはここに入れて、

判断をいったん先送りして、時間が経って見直すと、また判断できるようになる。

中に何が入っているかは、書いて側面に貼っておく。

![]()

お父さんの判断が次第に早くなり「思いきらなきゃ」という言葉がもれたのが印象的だった。

ココロの整理になるんだよね。

専門家:

問題は、このままだと、またすぐに元に戻ってしまうこと。

後編につづく・・・

かつて生活を豊かにしてきたモノが、今は邪魔もの。

実家を片付けられずに困っている人が多いため、関連本、「片付け会社」が人気になっている(私だけじゃないのか

とくに、高齢者に片付けられない人が多いと分かった。

母が急死してから、娘は実家の片付けを始めたが、どこから始めていいのかも分からない状態。

母の死の喪失感からまだ回復していない父も、思い出ばかりよみがえって、重い腰が上がらない。

母がモノをためこむようになったのは、子どもが独立して家から出ていった後。

(そういう孤独感が大きく関係している気がするな

杉之原さん宅は、モノが部屋に入りきらなくなって、納戸を増築したほど/驚

専門家:

お父様が“これは処分しよう”と言った時に、娘さんが口を挟み過ぎている。

まずは、“片付ける目的を明確”にし、主役である父を尊重し、受け入れてあげること。

これまで娘らは、帰省するたび、場所がないため、近くの温泉施設に泊まっていた。

父は孫が大好きなため、目標は、帰省した際、家族で泊まれるスペースを作ること!

●親子の3つのズレ

戦前生まれは、モノがない時代に育ったため、“もったいない”という気持ちから捨てられない。

(それなら、そもそも増やさなきゃいいと思うんだけどね

親子は、近い関係だからこそ「なんで片付けられないの!?」と責めがち。

その背景には価値観の違いがある。

昔は、北海道のお土産と言えば木彫りの熊だった

今のように飛行機で気軽に行ける場所ではなく、新婚旅行などで行く特別な場所だった。

“子どものモノを勝手に捨てられない”

“捨て方が複雑で分からない”

●片づけ開始は台所から

これは、「あさイチ」と手順は同じ。

スーパー主婦直伝! 撃退!“家事疲れ”@あさイチ

スーパー主婦直伝! 撃退!“家事疲れ”@あさイチこの「だわへし」ほか、母にずーーーっと前から教えて、帰省するたび一緒に片付けたけど、

モノを増やす性癖は直せないという結論に至ったんだよね。

1.まず全部出す

2.“お父さん”が今使っているモノか、いないモノかを4つに分ける

亡き母や娘の基準ではなく、あくまでも今の父の基準。ゆっくりと1つ1つのモノと向き合うことが重要

●決心のつかないモノはいったん“保留箱”へ

「使っていないが、思い出などのために今のところはとっておく」モノはここに入れて、

判断をいったん先送りして、時間が経って見直すと、また判断できるようになる。

中に何が入っているかは、書いて側面に貼っておく。

お父さんの判断が次第に早くなり「思いきらなきゃ」という言葉がもれたのが印象的だった。

ココロの整理になるんだよね。

専門家:

問題は、このままだと、またすぐに元に戻ってしまうこと。

後編につづく・・・