■震災5年 "命を守る"防災はどこまで進んだ?@週刊ニュース深読み

![]() 写真展

写真展

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 復興はどこまで進んだか

復興はどこまで進んだか

![]()

![]()

![]()

夜景の変化

![]()

![]()

町の変化

![]()

![]()

![]() 震災当時に訪れた漢方薬局の様子

震災当時に訪れた漢方薬局の様子

![]()

![]()

![]()

半年後、商品をかき集めて、なんとか生計を立てていた

![]()

![]()

境さん:

電話が通じて、昔のお客さんから「薬草をまだやっていますか」と聞かれた。

私を必要としている方がいるんだと思った。

避難しやすいように前の道路が拡張されたため、借金して新しい店を建てた。

![]()

![]()

![]()

境さん:

右に行くか、左に行くか、その時によって自分なりに決断してきた5年間でした。

![]() 「災害公営住宅」を拠点の1つにするため何度も検討

「災害公営住宅」を拠点の1つにするため何度も検討

![]()

![]()

町の新たな拠点の1つにしようと、町のみんなで何度も模型で検討した

「課題は入居者が町に溶け込めるか」

境さん:

他の地域から来た方だと、なかなか溶け込むのも難しいと思う。

この通りの人たちと上手くコミュニケーションをとれるかが一番不安。

![]() “芋煮会”を開くなど、顔が見える関係を作る努力も

“芋煮会”を開くなど、顔が見える関係を作る努力も

![]()

![]()

「絆を深めていければ、もっとよい町づくりが出来るんじゃないかと思う」

境さん:

![]()

建物がキレイになったといっても、「心のケア」ができなければ、本当の復興にはならない。

子どもたちも一緒にここを歩けるような通りになれば大成功だと思います。

![]() 東電元会長ら3人を強制起訴

東電元会長ら3人を強制起訴

![]()

![]()

![]()

![]()

「原発事故」が未然に防げなかったことが罪にあたるかどうかが法廷で初めて争われる(今ごろ!?

****

![]()

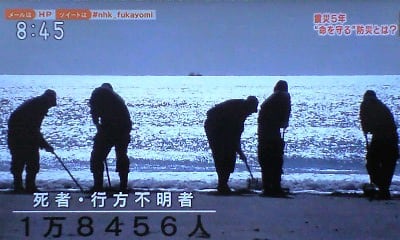

![]() 今も続けられている捜索活動

今も続けられている捜索活動

![]()

![]()

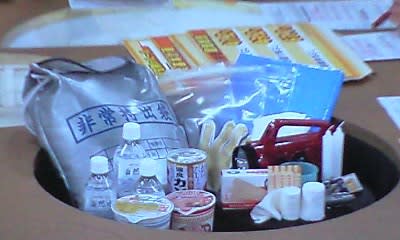

![]() 命を守るためには適切な避難が重要

命を守るためには適切な避難が重要

![]()

![]()

町の若者に防災について聞くと、、、

「震災直後に集合場所を決めただけで、最近は全然話をしていない」

![]() 首都直下型地震、南海トラフによる津波を想定したCGによるシミュレーション画像

首都直下型地震、南海トラフによる津波を想定したCGによるシミュレーション画像

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 進むインフラ整備

進むインフラ整備

かつては財産だったガレキをボランティアや工事関係者の努力により少しずつ撤去し、

その跡地に今では「盛り土」をして家が建てられている。

![]()

![]()

高台への移転

![]()

道路も整備された

![]()

![]()

より高く強い「防潮堤」を作る工事が始まり、高台には頑丈な「一時避難ビル」を増やした。

![]()

![]()

停電の際も使える「防災無線」を増やす

![]()

「津波てんでんこ」

![]()

子どもらは学校から、親らは自宅や職場から逃げるという呼びかけ。

この訓練に市民1万人が参加した。

![]() 課題は「要援護者」の避難をどうするか、車での避難は?

課題は「要援護者」の避難をどうするか、車での避難は?

![]()

震災当時、「要援護者」を救いに行った消防士も津波に巻き込まれて亡くなった。

今、被災地は「人口流出」「高齢化」が進み、「要援護者」の担い手をどうするかに苦慮している。

加えて、震災当時、大勢が車で避難して、一気に渋滞となり亡くなった方も多かった。

これも教訓としたいが、「車で逃げたい」という心理はみんな同じ。

![]() 難しい「ルールづくり」

難しい「ルールづくり」

![]()

「要援護者」や、高台から遠い人は車で逃げる

![]()

東日本大震災後に取り入れた制度

これまでは「地域」(県など)に頼っていた防災を、地区という小さな単位でやっていこうとする試み。

![]()

地域にもよるが、15%以上で渋滞が一気に加速し、共倒れ状態になる。

だが、誰が車を使うか、使わないかの線引きは難しい。

車を持たない人、運転できない人もいる一方で、「車も家財の1つ」と考える人もいる。

「ルールづくり」が「命の選別」になりかねない。地域の合意が必要。

![]() まだまだ低い防災意識~「交通マヒ」

まだまだ低い防災意識~「交通マヒ」

![]()

平地の多い地域で車の避難訓練をしている地域もある。

実際やってみると、渋滞しやすい道が分かったり、乗り合いで車の台数を減らすことができると分かる。

災害時の渋滞は、普段の通勤ラッシュとまったく違うということに気づく。

大都市ほどその意識が低い傾向にある。

専門家:

1人1人の意識を高めることが重要。1人の行動が周りにも影響を与える。

「行政」に頼ることはムリだと考える。「コミュニティ」は、いざという時に機能するもの。

ポイントは、自分の命は自分で守る+家族、近所、地域で守る。

それには、日ごろ、顔見知りになる、声かけをするなどのコミュニケーションが大事。

![]()

![]() 具体的な取り組み例~三重県尾鷲市の個別計画

具体的な取り組み例~三重県尾鷲市の個別計画

![]()

![]()

尾鷲市は、江戸時代に2度、昭和に2度、大きな津波に襲われ、1000人が亡くなっている

(情報を聞いてからすぐより、5分後の避難のほうが生存率が高いというデータは意外/驚

高齢者の数が多いため、公民館に集まってもらい、「南海トラフ」が起きた時を想定した津波のシミュレーションを見てもらった。

「要援護者」の話し合いをしたが、「仕事もあって、責任が重過ぎる」というのが現状。

![]() 「防災隣組」

「防災隣組」

![]()

白地図、援護の必要な方がいるか、逆に「助けますよ」という人がいるか、色で塗ってもらう。

5世帯ほどのグループに分けて、1グループごとで逃げるようルールを作った。

こうすることで、「助けが必要な人が身近にいるんだ」「助け合わなきゃ」という“気づき”が生まれる。

中には「わしは逃げん!」という男性がいたり、「わしは要援護者じゃない」という男性もいたが、

隣り近所同士の関係で「いや、危ないよ」と言われると納得しやすい。

![]()

FAX:まず、そういった関係をいつ、どう作ったらいいのか分からない。

専門家:

まずは身近な不安を、身近な人に話すことから始める。それを共有する。

例えば、お隣りが燃えたらどうする?など。大きな災害時は消防車は来てくれない。

江戸時代は、みんなで火消しをして助け合うのが普通だった。

現代は、「コミュニティの再生」から始めること。

この地域には一体どんなリスクがあるのかを知る。

話し合う場に託児所を設けるなどの工夫をしている所もある。

![]() 宮城県石巻市の夜の実践訓練

宮城県石巻市の夜の実践訓練

![]()

![]()

居酒屋さんが考えた。夜に避難訓練をして、お店の人がお客さんをどう守るか、真っ暗な道を歩いて体験した。

![]() 災害が起きてからでは遅い

災害が起きてからでは遅い

被災者が今でも涙して話すのは、「あの時助けられなかった悔しさ、悲しさ」。

被災した方々は、仮設住宅でも訓練をしている。

それを私たちも十分感じて、生かすこと。

![]() 語り継ぐこと

語り継ぐこと

震災当時生まれた子どもは、ガレキの記憶はもうない。

体験した方々が教訓を語り継ぎ、それを実際の行動におこし、やり続けることで、防災意識は次世代に受け継がれてゆく。

写真展

写真展

復興はどこまで進んだか

復興はどこまで進んだか

夜景の変化

町の変化

震災当時に訪れた漢方薬局の様子

震災当時に訪れた漢方薬局の様子

半年後、商品をかき集めて、なんとか生計を立てていた

境さん:

電話が通じて、昔のお客さんから「薬草をまだやっていますか」と聞かれた。

私を必要としている方がいるんだと思った。

避難しやすいように前の道路が拡張されたため、借金して新しい店を建てた。

境さん:

右に行くか、左に行くか、その時によって自分なりに決断してきた5年間でした。

「災害公営住宅」を拠点の1つにするため何度も検討

「災害公営住宅」を拠点の1つにするため何度も検討

町の新たな拠点の1つにしようと、町のみんなで何度も模型で検討した

「課題は入居者が町に溶け込めるか」

境さん:

他の地域から来た方だと、なかなか溶け込むのも難しいと思う。

この通りの人たちと上手くコミュニケーションをとれるかが一番不安。

“芋煮会”を開くなど、顔が見える関係を作る努力も

“芋煮会”を開くなど、顔が見える関係を作る努力も

「絆を深めていければ、もっとよい町づくりが出来るんじゃないかと思う」

境さん:

建物がキレイになったといっても、「心のケア」ができなければ、本当の復興にはならない。

子どもたちも一緒にここを歩けるような通りになれば大成功だと思います。

東電元会長ら3人を強制起訴

東電元会長ら3人を強制起訴

「原発事故」が未然に防げなかったことが罪にあたるかどうかが法廷で初めて争われる(今ごろ!?

****

今も続けられている捜索活動

今も続けられている捜索活動

命を守るためには適切な避難が重要

命を守るためには適切な避難が重要

町の若者に防災について聞くと、、、

「震災直後に集合場所を決めただけで、最近は全然話をしていない」

首都直下型地震、南海トラフによる津波を想定したCGによるシミュレーション画像

首都直下型地震、南海トラフによる津波を想定したCGによるシミュレーション画像

進むインフラ整備

進むインフラ整備かつては財産だったガレキをボランティアや工事関係者の努力により少しずつ撤去し、

その跡地に今では「盛り土」をして家が建てられている。

高台への移転

道路も整備された

より高く強い「防潮堤」を作る工事が始まり、高台には頑丈な「一時避難ビル」を増やした。

停電の際も使える「防災無線」を増やす

「津波てんでんこ」

子どもらは学校から、親らは自宅や職場から逃げるという呼びかけ。

この訓練に市民1万人が参加した。

課題は「要援護者」の避難をどうするか、車での避難は?

課題は「要援護者」の避難をどうするか、車での避難は?

震災当時、「要援護者」を救いに行った消防士も津波に巻き込まれて亡くなった。

今、被災地は「人口流出」「高齢化」が進み、「要援護者」の担い手をどうするかに苦慮している。

加えて、震災当時、大勢が車で避難して、一気に渋滞となり亡くなった方も多かった。

これも教訓としたいが、「車で逃げたい」という心理はみんな同じ。

難しい「ルールづくり」

難しい「ルールづくり」

「要援護者」や、高台から遠い人は車で逃げる

東日本大震災後に取り入れた制度

これまでは「地域」(県など)に頼っていた防災を、地区という小さな単位でやっていこうとする試み。

地域にもよるが、15%以上で渋滞が一気に加速し、共倒れ状態になる。

だが、誰が車を使うか、使わないかの線引きは難しい。

車を持たない人、運転できない人もいる一方で、「車も家財の1つ」と考える人もいる。

「ルールづくり」が「命の選別」になりかねない。地域の合意が必要。

まだまだ低い防災意識~「交通マヒ」

まだまだ低い防災意識~「交通マヒ」

平地の多い地域で車の避難訓練をしている地域もある。

実際やってみると、渋滞しやすい道が分かったり、乗り合いで車の台数を減らすことができると分かる。

災害時の渋滞は、普段の通勤ラッシュとまったく違うということに気づく。

大都市ほどその意識が低い傾向にある。

専門家:

1人1人の意識を高めることが重要。1人の行動が周りにも影響を与える。

「行政」に頼ることはムリだと考える。「コミュニティ」は、いざという時に機能するもの。

ポイントは、自分の命は自分で守る+家族、近所、地域で守る。

それには、日ごろ、顔見知りになる、声かけをするなどのコミュニケーションが大事。

具体的な取り組み例~三重県尾鷲市の個別計画

具体的な取り組み例~三重県尾鷲市の個別計画

尾鷲市は、江戸時代に2度、昭和に2度、大きな津波に襲われ、1000人が亡くなっている

(情報を聞いてからすぐより、5分後の避難のほうが生存率が高いというデータは意外/驚

高齢者の数が多いため、公民館に集まってもらい、「南海トラフ」が起きた時を想定した津波のシミュレーションを見てもらった。

「要援護者」の話し合いをしたが、「仕事もあって、責任が重過ぎる」というのが現状。

「防災隣組」

「防災隣組」

白地図、援護の必要な方がいるか、逆に「助けますよ」という人がいるか、色で塗ってもらう。

5世帯ほどのグループに分けて、1グループごとで逃げるようルールを作った。

こうすることで、「助けが必要な人が身近にいるんだ」「助け合わなきゃ」という“気づき”が生まれる。

中には「わしは逃げん!」という男性がいたり、「わしは要援護者じゃない」という男性もいたが、

隣り近所同士の関係で「いや、危ないよ」と言われると納得しやすい。

FAX:まず、そういった関係をいつ、どう作ったらいいのか分からない。

専門家:

まずは身近な不安を、身近な人に話すことから始める。それを共有する。

例えば、お隣りが燃えたらどうする?など。大きな災害時は消防車は来てくれない。

江戸時代は、みんなで火消しをして助け合うのが普通だった。

現代は、「コミュニティの再生」から始めること。

この地域には一体どんなリスクがあるのかを知る。

話し合う場に託児所を設けるなどの工夫をしている所もある。

宮城県石巻市の夜の実践訓練

宮城県石巻市の夜の実践訓練

居酒屋さんが考えた。夜に避難訓練をして、お店の人がお客さんをどう守るか、真っ暗な道を歩いて体験した。

災害が起きてからでは遅い

災害が起きてからでは遅い被災者が今でも涙して話すのは、「あの時助けられなかった悔しさ、悲しさ」。

被災した方々は、仮設住宅でも訓練をしている。

それを私たちも十分感じて、生かすこと。

語り継ぐこと

語り継ぐこと震災当時生まれた子どもは、ガレキの記憶はもうない。

体験した方々が教訓を語り継ぎ、それを実際の行動におこし、やり続けることで、防災意識は次世代に受け継がれてゆく。