■“暮し”にかけた情熱 花森安治30年間の表紙画@日曜美術館

![]()

いつも「アートシーン」だけしか見ていないけれども、

今回は「とと姉ちゃん」の花山さんのモデルとなった方ということで予録してみた。

ネタバレがないといいんだけど、と思いながら見てたら、やっぱありました/注意![]()

![]() 天才編集長と呼ばれた花森安治

天才編集長と呼ばれた花森安治

![]()

![]()

まだ戦災の傷跡が残る1948年に創刊した生活誌は、

後に100万部を誇る国民的人気雑誌となり、戦後の暮らしを変えたと言われる

![]()

![]()

人の心をとらえたのは、すべて花森が描いた美しい表紙画(家が可愛いんだよね

その表現は時代とともに変わっていった

![]()

![]()

![]()

![]()

幼い頃から花森さんの表紙画に魅せられてきたモデルの菊池さん

彼女も取材、編集、イラストなどを手がけている

![]()

![]()

世田谷美術館には、花森さんの遺族が寄贈した表紙画の原画を収蔵している/驚

まさに創刊号の原画。今週ちょうど放送している!

![]()

![]()

![]()

![]()

(BAKINGとか英文紙とかモダンで和洋折衷の世界。終戦から3年後とは思えない

当時、花森さんの表紙画に勇気づけられた作家・太田治子さん

![]()

母子2人の苦しい生活の中で、母がなけなしのお金で買っていた雑誌の表紙絵に憧れていた

「絵本の花咲かじいさん。中からの復興。夢を持ちましょうという絵だった」

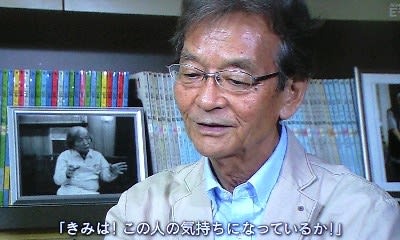

![]() どんな人物だったのか

どんな人物だったのか

![]()

神戸の貿易商に生まれ、父に連れられ月に1度は映画、舞台を観ていた少年時代

高校時代は手作り衣装で舞台俳優のような姿で美意識の高い青年だった。編集者を夢見るようになったのもこの頃

![]()

![]()

自ら編集、装幀をした

![]() 戦争に突入

戦争に突入

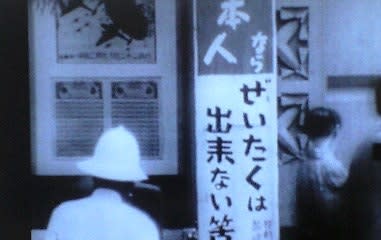

![]()

![]()

花森は大学卒業と同時に満州へ。結核で療養生活を送る

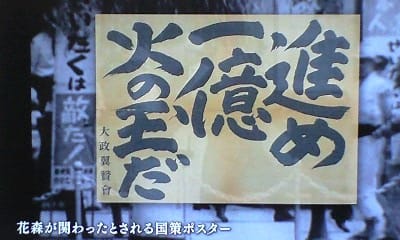

復員後、家族を養うためについたのは「大政翼賛会」の仕事

国策宣伝の標語やポスターの製作

![]()

![]()

![]()

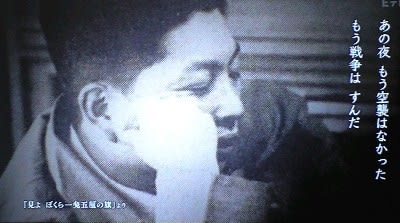

終戦の日、茫然自失で瓦礫の町を彷徨った

![]()

![]()

「へらへらとわらうと涙が出てきた」

![]() その年、1人の女性が現れた

その年、1人の女性が現れた

![]()

![]()

「女性のための雑誌を作りたい」という大橋さんの思いを受けて関わった。

(2013年まで生きていらしたんだ/驚×5000

創刊号の表紙画について、花森のインタビュー:

![]()

そこでね、真っ先に出てきたのはフライパン。本当に光り輝いていた。どんなに僕ら気持ちが明るくなったか

![]()

理屈でなく腹の底まで分かってもらう

「日々の暮らし以上にかけがえのないものなどない」

物資不足の時代に、自分たちで暮らしを作り上げるアイデアを誌面で紹介し、女性でも作れるよう写真を使った

![]()

![]()

りんご箱を使ってオシャレな机、椅子を作る方法

ソースを擬人化してるw レシピも丁寧に載せている

![]()

![]()

![]()

「美しいものは、いつの世でも、お金やヒマとは関係がない

まいにちの暮しへの しっかりした眼と

そして絶えず努力する手だけが

一番うつくしいものを いつも作り上げる」

![]()

深澤:

手作り感はなにより優しさが出る

幸せに対する憧れ、生活の営みを共有したいという願望があったのではないか。平和の象徴みたいな

廃材などを使う活動は、デザインの世界でもあるが、デザインの美しさも考えられているところに驚いた

戦後には大きなものに対する批判精神、「誰が幸せにしてくれるのよ」みたいな政治的な思いがあったと思うが、

彼はもっと生活のヒントを考えるきっかけをつくったのがユニークだと思う

![]() 現在のビル

現在のビル

![]()

![]()

今はコンクリートなんだ

雑誌は今も続いている/驚

![]()

![]() 花森さんが当時使っていた机が残されている

花森さんが当時使っていた机が残されている

![]()

こぐれ「花森さんの汗も涙もこの机が吸っているんだなあ」

![]()

![]()

こぐれ「締め切りが迫ると1人、編集長室にこもった。描く間は、我々編集部員には見せてくれなかった。入室禁止みたいな」

絵が仕上がるとスタッフを集めて披露する

こぐれ「スタッフが絵を見て話してるのを聞いて、またふーっと部屋に戻って修正したりしていた」

![]()

![]()

![]() 毎号のように使う画材や描き方をかえた

毎号のように使う画材や描き方をかえた

ほんと同じ画家とは思えない/驚 これを毎号ってスゴイ!

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 1950年代、花森は表紙画の表現を大きく変える

1950年代、花森は表紙画の表現を大きく変える

写真を使いはじめる(雑誌の表紙であり、アートでもある

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 並外れた撮影方法

並外れた撮影方法

![]()

![]()

リヤカーいっぱいの野菜から選ぶだけで1日が終わることもあった

リンゴも置き方を変えて撮り、1枚の中におさめたり、ドットに見えるのがグリーンピースだったり

モノを俯瞰でとらえる構図も好んだ

![]()

![]() 高度経済成長時代で激変した日本

高度経済成長時代で激変した日本

大量生産のモノがあふれ、買っては使い捨てる便利な生活を享受するようになった

![]()

![]()

![]()

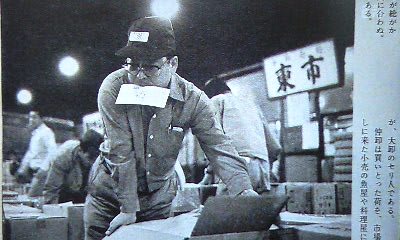

![]() そんな中、花森が力を入れた連載企画~ルポルタージュ

そんな中、花森が力を入れた連載企画~ルポルタージュ

![]()

![]()

こぐれさんは、毎朝3時に出勤する築地の競り人を撮影するよう指示された

![]()

![]()

写真を見た花森は突然怒り出した「ものすごく怒られました」

![]()

![]()

「奥さんは寝ておる。その状況がどこに出てますか!

その人の生活、そういうのがにじんでいるシーンはどこだということだ

気持ちの上では、あの人を抱きかかえるようにして

そして撮ってあげるのが我々の仕事だよ」

(本橋成一さんの写真にも通じるな

![]()

![]()

こぐれ:

花森さんの写真には、みんなをうならせたい、どうだ!という発想はない

表紙の中にあるのは、基本的には全部「暮し」

![]()

![]()

深澤:

食を想像すると、こう俯瞰で覚えている。そのままを写真に撮った。強い表現

ルポにしても、この人の美しさを見せたかったんじゃないか

撮り方にしても、高度経済成長期の警鐘を鳴らしていたのではないか

創造性の起爆剤になっているのは「怒り」「憤慨」

なんで社会はこうならないのか、とか、もっとこうなればいいのにって自分は気づいているのに、

なぜみんな気づかないんだっていう、分かってないなあ、だから自分でやろうっていう

(太郎さんにも通じるな

![]() 100号の製作中、花森は心筋梗塞で倒れ、一命をとりとめる

100号の製作中、花森は心筋梗塞で倒れ、一命をとりとめる

花森さんの一人娘・土井さん(わあ、あの新聞かぶってた女の子だあ!

![]()

![]()

2ヶ月間の療養生活中、スケッチブックを買ってきてくれと言われた。

「安静にと言われても描きたかったと思う」

![]()

(このスケッチブックからもうステキ

![]() 最初のページは自画像

最初のページは自画像

![]()

![]()

病室から見える風景の間にも繰り返し自画像を描いている

(画家は描いているほうがよほど療養になるのでは?

土井「自分の体にも限りがあると自覚したんだと思う」

![]() 退院後は、さまざまな女性たちの表紙絵を描いた

退院後は、さまざまな女性たちの表紙絵を描いた

1970年代は、「女性の社会進出が進んだ」とは言われても、取り巻く環境はまだまだ厳しいのが現実だった

(それは今も同じだ

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

「そしていま君たちは、その重たい扉の前に立っているのだ。君たちはどうするのか」

菊池:

女性が社会を変えるっていう力を信じたいけれども、君たちに託したいみたいな隠れたメッセージを感じる

![]()

![]() ランプの絵

ランプの絵

1978年、心筋梗塞で66歳で亡くなる。

晩年の花森から自筆の絵を贈られた土井さん。手作りの額で飾られたランプの絵だった

![]()

土井:

父の一番好きなモチーフがランプ。「世を照らす」という意味があるので好きだと言っていた

![]()

深澤:

本来もってる女性の美しさがどこにあるのか的確に捉えられているし、独創的

正面から見た眼を横顔に描いている。女性のもつ強さ、美しさすべてが含まれている

創刊号とは少し変わっている。描きたい絵を描いている。画家としての花森が病気をきっかけにハッキリ出ている

生活の豊かさがどこにあるのかを突き詰めた結果、こういう絵になるっていうのは素晴らしいと思う

日々の生活の細やかな配慮みたいなものが、人類の大きな幸せにつながる、

小さいなことを怠らないでね、ということを言いたかったのではないか

人間は単純なことで幸せを感じていると思う

なかなか気づかないが、彼は象徴化したライフスタイル、暮しの中心を見せる要素を怠らなかった

タンカーみたいな船が正しい道筋に行くためには、小さなダイヤルを回すこと

それを彼は小さな暮しの断片からやりたかった

偉大だけれども、すぐそばにいるという感じの方ではないか

いつも「アートシーン」だけしか見ていないけれども、

今回は「とと姉ちゃん」の花山さんのモデルとなった方ということで予録してみた。

ネタバレがないといいんだけど、と思いながら見てたら、やっぱありました/注意

天才編集長と呼ばれた花森安治

天才編集長と呼ばれた花森安治

まだ戦災の傷跡が残る1948年に創刊した生活誌は、

後に100万部を誇る国民的人気雑誌となり、戦後の暮らしを変えたと言われる

人の心をとらえたのは、すべて花森が描いた美しい表紙画(家が可愛いんだよね

その表現は時代とともに変わっていった

幼い頃から花森さんの表紙画に魅せられてきたモデルの菊池さん

彼女も取材、編集、イラストなどを手がけている

世田谷美術館には、花森さんの遺族が寄贈した表紙画の原画を収蔵している/驚

まさに創刊号の原画。今週ちょうど放送している!

(BAKINGとか英文紙とかモダンで和洋折衷の世界。終戦から3年後とは思えない

当時、花森さんの表紙画に勇気づけられた作家・太田治子さん

母子2人の苦しい生活の中で、母がなけなしのお金で買っていた雑誌の表紙絵に憧れていた

「絵本の花咲かじいさん。中からの復興。夢を持ちましょうという絵だった」

どんな人物だったのか

どんな人物だったのか

神戸の貿易商に生まれ、父に連れられ月に1度は映画、舞台を観ていた少年時代

高校時代は手作り衣装で舞台俳優のような姿で美意識の高い青年だった。編集者を夢見るようになったのもこの頃

自ら編集、装幀をした

戦争に突入

戦争に突入

花森は大学卒業と同時に満州へ。結核で療養生活を送る

復員後、家族を養うためについたのは「大政翼賛会」の仕事

国策宣伝の標語やポスターの製作

終戦の日、茫然自失で瓦礫の町を彷徨った

「へらへらとわらうと涙が出てきた」

その年、1人の女性が現れた

その年、1人の女性が現れた

「女性のための雑誌を作りたい」という大橋さんの思いを受けて関わった。

(2013年まで生きていらしたんだ/驚×5000

創刊号の表紙画について、花森のインタビュー:

そこでね、真っ先に出てきたのはフライパン。本当に光り輝いていた。どんなに僕ら気持ちが明るくなったか

理屈でなく腹の底まで分かってもらう

「日々の暮らし以上にかけがえのないものなどない」

物資不足の時代に、自分たちで暮らしを作り上げるアイデアを誌面で紹介し、女性でも作れるよう写真を使った

りんご箱を使ってオシャレな机、椅子を作る方法

ソースを擬人化してるw レシピも丁寧に載せている

「美しいものは、いつの世でも、お金やヒマとは関係がない

まいにちの暮しへの しっかりした眼と

そして絶えず努力する手だけが

一番うつくしいものを いつも作り上げる」

深澤:

手作り感はなにより優しさが出る

幸せに対する憧れ、生活の営みを共有したいという願望があったのではないか。平和の象徴みたいな

廃材などを使う活動は、デザインの世界でもあるが、デザインの美しさも考えられているところに驚いた

戦後には大きなものに対する批判精神、「誰が幸せにしてくれるのよ」みたいな政治的な思いがあったと思うが、

彼はもっと生活のヒントを考えるきっかけをつくったのがユニークだと思う

現在のビル

現在のビル

今はコンクリートなんだ

雑誌は今も続いている/驚

花森さんが当時使っていた机が残されている

花森さんが当時使っていた机が残されている

こぐれ「花森さんの汗も涙もこの机が吸っているんだなあ」

こぐれ「締め切りが迫ると1人、編集長室にこもった。描く間は、我々編集部員には見せてくれなかった。入室禁止みたいな」

絵が仕上がるとスタッフを集めて披露する

こぐれ「スタッフが絵を見て話してるのを聞いて、またふーっと部屋に戻って修正したりしていた」

毎号のように使う画材や描き方をかえた

毎号のように使う画材や描き方をかえたほんと同じ画家とは思えない/驚 これを毎号ってスゴイ!

1950年代、花森は表紙画の表現を大きく変える

1950年代、花森は表紙画の表現を大きく変える写真を使いはじめる(雑誌の表紙であり、アートでもある

並外れた撮影方法

並外れた撮影方法

リヤカーいっぱいの野菜から選ぶだけで1日が終わることもあった

リンゴも置き方を変えて撮り、1枚の中におさめたり、ドットに見えるのがグリーンピースだったり

モノを俯瞰でとらえる構図も好んだ

高度経済成長時代で激変した日本

高度経済成長時代で激変した日本大量生産のモノがあふれ、買っては使い捨てる便利な生活を享受するようになった

そんな中、花森が力を入れた連載企画~ルポルタージュ

そんな中、花森が力を入れた連載企画~ルポルタージュ

こぐれさんは、毎朝3時に出勤する築地の競り人を撮影するよう指示された

写真を見た花森は突然怒り出した「ものすごく怒られました」

「奥さんは寝ておる。その状況がどこに出てますか!

その人の生活、そういうのがにじんでいるシーンはどこだということだ

気持ちの上では、あの人を抱きかかえるようにして

そして撮ってあげるのが我々の仕事だよ」

(本橋成一さんの写真にも通じるな

こぐれ:

花森さんの写真には、みんなをうならせたい、どうだ!という発想はない

表紙の中にあるのは、基本的には全部「暮し」

深澤:

食を想像すると、こう俯瞰で覚えている。そのままを写真に撮った。強い表現

ルポにしても、この人の美しさを見せたかったんじゃないか

撮り方にしても、高度経済成長期の警鐘を鳴らしていたのではないか

創造性の起爆剤になっているのは「怒り」「憤慨」

なんで社会はこうならないのか、とか、もっとこうなればいいのにって自分は気づいているのに、

なぜみんな気づかないんだっていう、分かってないなあ、だから自分でやろうっていう

(太郎さんにも通じるな

100号の製作中、花森は心筋梗塞で倒れ、一命をとりとめる

100号の製作中、花森は心筋梗塞で倒れ、一命をとりとめる花森さんの一人娘・土井さん(わあ、あの新聞かぶってた女の子だあ!

2ヶ月間の療養生活中、スケッチブックを買ってきてくれと言われた。

「安静にと言われても描きたかったと思う」

(このスケッチブックからもうステキ

最初のページは自画像

最初のページは自画像

病室から見える風景の間にも繰り返し自画像を描いている

(画家は描いているほうがよほど療養になるのでは?

土井「自分の体にも限りがあると自覚したんだと思う」

退院後は、さまざまな女性たちの表紙絵を描いた

退院後は、さまざまな女性たちの表紙絵を描いた1970年代は、「女性の社会進出が進んだ」とは言われても、取り巻く環境はまだまだ厳しいのが現実だった

(それは今も同じだ

「そしていま君たちは、その重たい扉の前に立っているのだ。君たちはどうするのか」

菊池:

女性が社会を変えるっていう力を信じたいけれども、君たちに託したいみたいな隠れたメッセージを感じる

ランプの絵

ランプの絵1978年、心筋梗塞で66歳で亡くなる。

晩年の花森から自筆の絵を贈られた土井さん。手作りの額で飾られたランプの絵だった

土井:

父の一番好きなモチーフがランプ。「世を照らす」という意味があるので好きだと言っていた

深澤:

本来もってる女性の美しさがどこにあるのか的確に捉えられているし、独創的

正面から見た眼を横顔に描いている。女性のもつ強さ、美しさすべてが含まれている

創刊号とは少し変わっている。描きたい絵を描いている。画家としての花森が病気をきっかけにハッキリ出ている

生活の豊かさがどこにあるのかを突き詰めた結果、こういう絵になるっていうのは素晴らしいと思う

日々の生活の細やかな配慮みたいなものが、人類の大きな幸せにつながる、

小さいなことを怠らないでね、ということを言いたかったのではないか

人間は単純なことで幸せを感じていると思う

なかなか気づかないが、彼は象徴化したライフスタイル、暮しの中心を見せる要素を怠らなかった

タンカーみたいな船が正しい道筋に行くためには、小さなダイヤルを回すこと

それを彼は小さな暮しの断片からやりたかった

偉大だけれども、すぐそばにいるという感じの方ではないか