■調べて学ぶ 4『地球のなかをさぐる』(岩崎書店)

山科健一郎、栗田敬/著

裏表紙に書いてあったが、本書は、1987年の『地球の中心への旅』の改訂・改装・改題したものとのこと(前のタイトルのほうがカッコいいなw

こないだ読んだ『目で見る元素の世界 身のまわりの元素を調べよう』(誠文堂新光社)の話も面白かったけど、

昔から地球の内部ってどうなってるんだろうって気になってて、

この1冊で大体の概要を掴むつもりが、信じられないようなことがたくさん書かれていて、

読みながら「ちょっと待って、ええ゛!?![]() 」などと何度も声を出してしまった。

」などと何度も声を出してしまった。

1998年初版の表紙も地味ながら、驚異に次ぐ驚異の1冊。

・・・でも、調査研究によると、地球内部はマントルなのか。絶対、地底人が住んでると思うんだけどなあ!![]()

最初にジュール・ヴェルヌの『地底旅行』もちゃんと紹介されてるしv

【内容抜粋メモ】

![]()

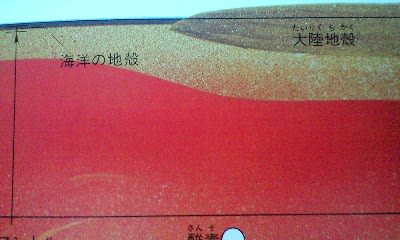

地球の表面は「地殻」

その奥は「プレート」(地殻+マントルの一部)

真ん中は、「外核(とけた部分)」+「内核(固体の中心部分)」

地球の中心までは、約6400km(意外と近い?

************************深さ1m

「風化」かたい岩が砕けて小さなかけらになるはたらき

地表は不安定で、水や空気中の酸素と結びついて、岩石はもっと安定な別の鉱物にかわろうとする。

自然界のすべての物は、その場所にもっともふさわしい姿にかえようという作用がはたらくため。

************************深さ5m

「宝永の大噴火」1707年、富士山は大きな噴火をおこした![]()

![]()

もとの火山の上に、何度も噴火でマグマをふきあげて積み上げられたのが今の姿。

************************深さ10km〜花崗岩質の岩

まわりはすべて花崗岩質の岩。神戸の地名にちなんで「御影石」とも呼ばれる。

花崗岩質の岩は、マグマがゆっくり冷えてできた。

「大陸地殻」

世界の大陸、大きな島の地下は、厚い花崗岩質の岩でできている。

花崗岩質の岩の中身は、半分は酸素、その次がケイ素で1/3・・・

岩石に含まれる酸素は、ケイ素と結びついて「ケイ酸」となる。

花崗岩質の岩には、微量に放射性の元素であるウラン238、トリウム232、カリウム40等が含まれる。

238等の数字は、1個の原子中に含まれる陽子+中性子の数。

放射性元素は熱を出す性質がある。地球の中には、他に新しく熱を生むものはないため、天然の燃料として重要。

地球の浅い場所、とくに花崗岩質の岩に集中している。

なので、地球は表面で温められていて、高温の内部が冷えにくくなっている。

放射性元素がだす熱は、地球全体で300億kwくらい。

でも、同じくらいの熱が空気中に逃げ出しているから、地球内部の温度はほとんど変わらない。

●地殻をつくる物質ベスト6(重さの比)

酸素、ケイ素、アルミニウム、鉄、カルシウム、ナトリウム

●マントルをつくる物質ベスト6(重さの比)

酸素、ケイ素、マグネシウム、鉄、カルシウム、アルミニウム

************************深さ30km〜モホロビチッチ面とマントル

表面付近は、堆積岩、火成岩、変成岩からできているが、

30kmより奥には、カンラン石、キ石などからなるカンラン岩だろうと考えられている。

●音波

直接見られない内部を調べるひとつの方法。

音はどんな物にも伝わり、伝わる速さは物によって変わる。

地球内を伝わる音の速さを調べると、どんな岩でできているか分かる。

空気中:1秒間に340m

水中:1秒間に1500m

堆積岩、火成岩、変成岩の中:1秒間に3000m〜6000m

![]()

地震計

地球の中を伝わる音の波、これは実は地震のたて波。よこ波もある。

ダイナマイト等を爆発させて、人工的に地震波をつくり、伝わり方を調べる実験も行われている。

●モホロビチッチ面

![]()

約30kmで地震のたて波の速度は急に増加することが分かった。

この境目より浅い部分を「地殻」、深い部分を「マントル」と呼ぶ。

また、それを調べた人にちなんでモホロビチッチ面と呼ぶ。

************************深さ150km

「太平洋プレート」

日本海溝から斜めに沈み込む太平洋の岩盤。

日本の火山の多くは、プレートが沈みこむ深さ120〜150kmの真上に点々と並んでいる。

![]()

●部分溶融

沈み込んだ鉱物は不安定になり、別の鉱物に変化する。

その時出る水分でマントルの一部がとけてマグマができる。

やがて「マグマだまり」ができる。

物質は、高温だととけるが、水分を含んだり、圧力を下げてもとける。

いろいろ混ざった岩石ほどとけやすい。この状態を部分溶融という。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

キンバーライトの中で光るダイヤモンドの原石

キンバーライトは、アフリカ、シベリアにある。

![]()

![]()

人工ダイヤモンド/大容量超高圧力発生装置「3万トンプレス」

ダイヤモンドは、石ボクと同じ炭素でできているが、6万気圧以上を受けて原子が特別な並び方をしている。

6万気圧より低く、高温にすると石ボクに変わってしまうため、ダイヤモンドとして発見されるということは

時速100kmで地表にあがったと考えられる。

************************深さ670km

![]()

![]()

対流の渦が670kmあたりを境に分かれている説/マントル全体にわたっている説

地震は、震源の深さ650〜700kmに達すると消えてしまうため、

670kmあたりを境に分かれているという説と、

670kmを越えてプレートは沈むが、高温+高圧のために破壊がおきない(高温+高圧にふさわしい鉱物がある)という説がある。

************************深さ2900km〜核(コア)

![]()

![]()

たて波・よこ波の伝わり方/たて波の速さくらべ

ここまでくると、約135万気圧にもなる。温度は約2500〜5000度。

マントルと核の境目で「核(コア)」と呼ばれ、境目がハッキリしている。

例:

・物質1cm3あたりの重さ:5.5→9.9gに増量する。

・地震波の伝わる速さ:毎秒約13.6km→8.1kmに急減する。

・地震のよこ波は伝わらなくなる→ドロドロの液体だと分かる。

核は、主に鉄でできていると考えられている。

理由は、地球全体の約1/6の体積、1/3の重さをもつには、宇宙にごくふつうにある物質でないと説明できないから。

でも、少し軽い物質(ケイ素や硫黄)もまじっているはずという考えもある。

隕石に鉄とニッケルの合金が含まれていることから、地球も同じではないかという考えもある。

●地球も磁石

![]()

![]()

磁力線

核の中の鉄の流れが関係している。

「永久磁石」が内部にあるとすると、700〜800度で消えてしまう性質で説明がつかない。

●ときどきN極とS極が逆転する

岩石に含まれる小さな磁石のN極が南を向いている岩がたくさんある。

長い歴史の中で、N極とS極が入れ代わっていることがわかる。

電気をよく通す鉄が渦を巻くと、磁石の性質と電気をおこす。

「電磁石」なら、極の逆転はありえる。

************************深さ5100km

核の境目を2つに分け「外核」「内核」と呼んでいる。

気圧は330万〜360万。そのため外核はとけた鉄、内核は固体の鉄と考えられている。

外核と内核の境目の温度は800度以上、それでも内核がとけないのは高圧なため。

************************深さ6400km〜地球の中心

●地球の中心は無重力の世界

気圧は360万〜390万。

地球の引力のおかげで、私たちは地面に足をつけて歩ける![]()

************************地球内部をしらべる

![]()

ボーリング装置ウラルマシー15000

これまでのデータは、地震波を使った間接的な方法や、実験室内での研究で得たもの。

一方、直接掘っている穴もある。でも、最深でたった12km@ロシアのコラ半島。

コラ半島は、もっとも古い地殻が残っている。

![]()

深さ6000mの海底をボーリング調査可能なジョイデス・レゾリューション号

地球内部の穴掘りが難しいのは、高温+高圧のため。

************************地球の大きさをしらべる

さまざまな測量方法

![]()

![]()

![]()

![]()

測量方法例:

・2地点を正確にはかり、星や人工衛星を観測する。

最初にはかったのは、2200年ほど前、エジプトのエラトステネス。その計算は今の値より15%大きかった。

●地球のふくらみ

赤道、北極、南極では、わずかに半径がちがう。

・赤道の半径:6378.140km

・極の半径 :6356.755km

地球はまん丸ではなく、赤道のほうがすこしふくらんでいる。

自転のために遠心力が生まれ、赤道で一番大きくなるため。

つまり、地球内部はカチカチでも、ぐにゃぐにゃでもないということになる。

●地球の自転速度は遅くなっている/驚

1日の長さが、毎年18/100万秒ほど長くなっている。

![]()

サンゴの化石のしま模様から昔の1日の長さがわかる

サンゴは成長する際、木の年輪と同様、1日ごとに日輪をつくる。

化石の日輪を数えると、1年の日数が分かる。

4億年前、1年は約400日、1日約22時間だったとわかる。

自転の早さはだんだんゆっくりになっている![]()

![]()

************************地球の重さをしらべる

●万有引力の法則

引力の大きさ=G mM/r2

ニュートンは、あらゆるものが引き合っていることに気づいた。

物の重さが2倍になれば、引力は2倍になる。

同じ物でも距離を2倍離すと、引力は1/4となる。

地球の重心までの距離は、地球の半径として計算すると、

地球の重さは5,974,000,000,000,000,000,000トンになる(先生、分かりません![]()

![]()

●地球の平均の重さ

地球をつくる物質の1cm3あたりの重さ:5.52g

岩石は重いものでも3.5g。つまり地球内部にはもっと重いものがある。

高圧をかけると重くなる。

だから、地球内部には岩石とは異なる、もっと重い物質があるにちがいない。

************************地震で地球の中身をしらべる

![]()

地球内部を伝わる地震波の経路

地震波には、硬いもの、柔らかいものにぶつかると、跳ね返ったり(反射)、曲がる(屈折)性質があるのを利用する。

地震波の経路を調べれば、なにがあるか推定できる。

とくにマントルと核の境目はハッキリしている。「PcP」、「ScS」という地震波がよく観察される。

また、地震のおきた場所から11000km以上遠くなると、たて波・よこ波が伝わらない。

●地球の音色![]()

直接、ヒトの耳では聞けないが、1回伸び縮みするのに、長くて約54分、短くて数分くらいのゆっくりした振動。

地震計、重力計等で記録できる。

「地球振動」

大地震の時に、地球全体の振動がかすかにはじまる。

地球内部の構造は、おもに地震波を利用して推定された。

1960年のチリの大地震、1964年のアラスカ大地震で記録したデータは推定の正確さを証明した。

●地球の伸び縮み

![]()

青:海水、うすい緑:地球潮汐

月や太陽の引力で海水の満ち引きが起こるが、地球の岩石や内部の物質も引力を受ける。

日本では、毎日2回ずつ20〜30cmほど地面が上下している(え・・・?

赤道付近でもっとも変化が大きい。重力計、傾斜計、伸縮計で詳しく調べられる。

「固体潮汐・地球潮汐」

月![]() や太陽

や太陽![]() の引力で地球の形が変わる現象。

の引力で地球の形が変わる現象。

その変化の大きさは、地球内部の構造と関係している。

![]()

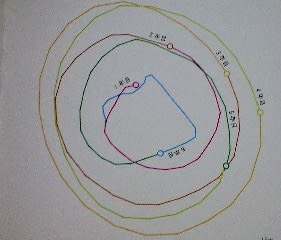

星の動きからわかる地球の北極点の移動

岩手県に国立天文台の「水沢観測センター」があり、星の位置を正確に測定している。

それで、地球の回転運動を精密に知ることができる。

地球の回転運動の軸は、微妙に中心点のまわりをフラついている。

「チャンドラー運動」と1年でひと周りする小さな回転運動が重なっている。

6年たつと、ほぼ元の位置に戻る。これで地球内部がとけていると分かる。

************************プレートの動き

![]()

「プレート」

岩石は、1000〜1300度以上になるとやわらかくなるため、それ未満がプレート。

そんな高温でも岩がとけないのは、地球内部が高圧だから。

動きはたいへんゆっくりだが、プランクトンの死骸、サンゴの化石から、かつては南の海にあったことを物語る![]()

「太平洋プレート」

日本海溝から日本列島の下にもぐり、先端はロシアのウラジオストックまで達している/驚

そこには地震の起こる場所が斜めに続いていることから分かる。

「日本海溝」

沈み込むプレートに引っ張り込まれてできた窪みだと思われている。

今も沈み込んでいる「第1鹿島海山(かいざん)」もある。

「ヒマラヤ、チベット高原」

インド大陸がのったプレートがアジア大陸の下にもぐりこんでつくった。

地震

プレート内、その境目で起こる破壊。

その大きさから推定されたプレートのズレの大きさは1回の地震で数m。

大地震は、同じ場所では大体100〜200年の間隔で繰り返す。

平均すれば、プレートが1年間で数cmずつ沈み込んでいると分かる。

![]()

海山は、ハワイ諸島からアリューシャン海溝までつながっている

「ホット・スポット」

ハワイ諸島から遠ざかるにつれて古くなる。

キラウエア火山は活火山で、その地下にはマグマを送り出す部分があるらしい。

プレートが動くにつれ、海底火山も動く。

ホット・スポットが通過したプレートの上には、海山の列がうまれる。

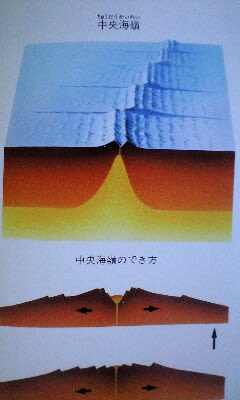

「中央海嶺」

![]()

大西洋の中央、東太平洋には、巨大な海底山脈がある。

「大陸移動」

アフリカ、ヨーロッパ大陸、南北アメリカ大陸は、かつては1つだった。

中央海嶺の活動がはじまり、新しくうまれたプレートに押されて大陸は離れていった。

今も中央海嶺は活発に活動していて、1年で数cm〜十数cmずつプレートを生産している。

![]()

![]()

ブラックスモークを噴き上げたチムニーのあと/深海潜水艇アルビン号

海底探査潜水艇が海面下の火山活動をとらえた。それは「マントル対流」と関係している。

************************マントル対流

地球のマントルは、とてもゆっくり流れる液体の性質と、かたい固体の性質の両方をもっている。

![]()

100年間のスカンジナビア半島の隆起(数字はcm

バルト海沿岸では、ここ1万年の間に300m近くも土地が隆起し、今でも年に数mmずつ上昇している/驚

南極、グリーンランドでは、今でも厚い氷に覆われているため、その下のマントルは押し下げられたまま。

「熱対流」

内側の熱い液体が軽くなって上昇し→上部で冷やされ→冷たくなって沈む。

高温の液体を外側から冷やす時に起きるものを熱対流と呼ぶ。

![]()

![]()

ヒーターをつかった熱対流実験/マントル対流(藤城さんの妖精みたいでかあいい![]()

「マントル対流」

地球のマントルも、こうしてだんだん冷えてきている。

![]() マントル対流の2つの役目。

マントル対流の2つの役目。

1.物を動かしてかき混ぜようとする仕事。

2.熱い内側の熱を外に捨て、地球を冷やす仕事。

もう内側がそれほど熱くない水星、月、火星などでは、マントル対流は活発ではないといわれる。

************************その他の惑星

太陽系には、9つ(今は8だよね?)の有名な惑星がある。

火星と木星の間には、多数の小惑星がある。

![]()

![]()

惑星・衛星の内部構造

「地球型惑星」

水星、金星、地球、火星は、表面が岩石でできている。

とくに金星と地球は、兄弟、双子のように似ている。大きさ、密度、厚い大気など。

だが、厚い炭酸ガスの大気のために、金星の表面は500度以上もある![]()

この中で、水星は一番小さいため、昔に冷え固まり、火山活動は見られない。

火星は、地球の約半分の大きさで、やはり冷えている。オリンポス火山がある。

「木星型惑星」

岩石の表面はなく、水素、ヘリウム、メタン、アンモニアといったガスでできている。

太陽をつくっている物質とよく似ている。「原始星雲」の一部が分かれたといわれる。

太陽![]() ほど大きくないため、自ら光る恒星にはなれなかった。

ほど大きくないため、自ら光る恒星にはなれなかった。

土星のほかにも、木星、天王星にも「リング(環)」があり、大部分は氷でできている。

木星型惑星の衛星は、大部分は水や氷でできているらしい。

【あとがき】

私たちが地球の上でずっと暮らしていくためには、その内部がどうなっているのか、もっと知りたいことがたくさんある。

山科健一郎、栗田敬/著

裏表紙に書いてあったが、本書は、1987年の『地球の中心への旅』の改訂・改装・改題したものとのこと(前のタイトルのほうがカッコいいなw

こないだ読んだ『目で見る元素の世界 身のまわりの元素を調べよう』(誠文堂新光社)の話も面白かったけど、

昔から地球の内部ってどうなってるんだろうって気になってて、

この1冊で大体の概要を掴むつもりが、信じられないようなことがたくさん書かれていて、

読みながら「ちょっと待って、ええ゛!?

」などと何度も声を出してしまった。

」などと何度も声を出してしまった。1998年初版の表紙も地味ながら、驚異に次ぐ驚異の1冊。

・・・でも、調査研究によると、地球内部はマントルなのか。絶対、地底人が住んでると思うんだけどなあ!

最初にジュール・ヴェルヌの『地底旅行』もちゃんと紹介されてるしv

【内容抜粋メモ】

地球の表面は「地殻」

その奥は「プレート」(地殻+マントルの一部)

真ん中は、「外核(とけた部分)」+「内核(固体の中心部分)」

地球の中心までは、約6400km(意外と近い?

************************深さ1m

「風化」かたい岩が砕けて小さなかけらになるはたらき

地表は不安定で、水や空気中の酸素と結びついて、岩石はもっと安定な別の鉱物にかわろうとする。

自然界のすべての物は、その場所にもっともふさわしい姿にかえようという作用がはたらくため。

************************深さ5m

「宝永の大噴火」1707年、富士山は大きな噴火をおこした

もとの火山の上に、何度も噴火でマグマをふきあげて積み上げられたのが今の姿。

************************深さ10km〜花崗岩質の岩

まわりはすべて花崗岩質の岩。神戸の地名にちなんで「御影石」とも呼ばれる。

花崗岩質の岩は、マグマがゆっくり冷えてできた。

「大陸地殻」

世界の大陸、大きな島の地下は、厚い花崗岩質の岩でできている。

花崗岩質の岩の中身は、半分は酸素、その次がケイ素で1/3・・・

岩石に含まれる酸素は、ケイ素と結びついて「ケイ酸」となる。

花崗岩質の岩には、微量に放射性の元素であるウラン238、トリウム232、カリウム40等が含まれる。

238等の数字は、1個の原子中に含まれる陽子+中性子の数。

放射性元素は熱を出す性質がある。地球の中には、他に新しく熱を生むものはないため、天然の燃料として重要。

地球の浅い場所、とくに花崗岩質の岩に集中している。

なので、地球は表面で温められていて、高温の内部が冷えにくくなっている。

放射性元素がだす熱は、地球全体で300億kwくらい。

でも、同じくらいの熱が空気中に逃げ出しているから、地球内部の温度はほとんど変わらない。

●地殻をつくる物質ベスト6(重さの比)

酸素、ケイ素、アルミニウム、鉄、カルシウム、ナトリウム

●マントルをつくる物質ベスト6(重さの比)

酸素、ケイ素、マグネシウム、鉄、カルシウム、アルミニウム

************************深さ30km〜モホロビチッチ面とマントル

表面付近は、堆積岩、火成岩、変成岩からできているが、

30kmより奥には、カンラン石、キ石などからなるカンラン岩だろうと考えられている。

●音波

直接見られない内部を調べるひとつの方法。

音はどんな物にも伝わり、伝わる速さは物によって変わる。

地球内を伝わる音の速さを調べると、どんな岩でできているか分かる。

空気中:1秒間に340m

水中:1秒間に1500m

堆積岩、火成岩、変成岩の中:1秒間に3000m〜6000m

地震計

地球の中を伝わる音の波、これは実は地震のたて波。よこ波もある。

ダイナマイト等を爆発させて、人工的に地震波をつくり、伝わり方を調べる実験も行われている。

●モホロビチッチ面

約30kmで地震のたて波の速度は急に増加することが分かった。

この境目より浅い部分を「地殻」、深い部分を「マントル」と呼ぶ。

また、それを調べた人にちなんでモホロビチッチ面と呼ぶ。

************************深さ150km

「太平洋プレート」

日本海溝から斜めに沈み込む太平洋の岩盤。

日本の火山の多くは、プレートが沈みこむ深さ120〜150kmの真上に点々と並んでいる。

●部分溶融

沈み込んだ鉱物は不安定になり、別の鉱物に変化する。

その時出る水分でマントルの一部がとけてマグマができる。

やがて「マグマだまり」ができる。

物質は、高温だととけるが、水分を含んだり、圧力を下げてもとける。

いろいろ混ざった岩石ほどとけやすい。この状態を部分溶融という。

キンバーライトの中で光るダイヤモンドの原石

キンバーライトは、アフリカ、シベリアにある。

人工ダイヤモンド/大容量超高圧力発生装置「3万トンプレス」

ダイヤモンドは、石ボクと同じ炭素でできているが、6万気圧以上を受けて原子が特別な並び方をしている。

6万気圧より低く、高温にすると石ボクに変わってしまうため、ダイヤモンドとして発見されるということは

時速100kmで地表にあがったと考えられる。

************************深さ670km

対流の渦が670kmあたりを境に分かれている説/マントル全体にわたっている説

地震は、震源の深さ650〜700kmに達すると消えてしまうため、

670kmあたりを境に分かれているという説と、

670kmを越えてプレートは沈むが、高温+高圧のために破壊がおきない(高温+高圧にふさわしい鉱物がある)という説がある。

************************深さ2900km〜核(コア)

たて波・よこ波の伝わり方/たて波の速さくらべ

ここまでくると、約135万気圧にもなる。温度は約2500〜5000度。

マントルと核の境目で「核(コア)」と呼ばれ、境目がハッキリしている。

例:

・物質1cm3あたりの重さ:5.5→9.9gに増量する。

・地震波の伝わる速さ:毎秒約13.6km→8.1kmに急減する。

・地震のよこ波は伝わらなくなる→ドロドロの液体だと分かる。

核は、主に鉄でできていると考えられている。

理由は、地球全体の約1/6の体積、1/3の重さをもつには、宇宙にごくふつうにある物質でないと説明できないから。

でも、少し軽い物質(ケイ素や硫黄)もまじっているはずという考えもある。

隕石に鉄とニッケルの合金が含まれていることから、地球も同じではないかという考えもある。

●地球も磁石

磁力線

核の中の鉄の流れが関係している。

「永久磁石」が内部にあるとすると、700〜800度で消えてしまう性質で説明がつかない。

●ときどきN極とS極が逆転する

岩石に含まれる小さな磁石のN極が南を向いている岩がたくさんある。

長い歴史の中で、N極とS極が入れ代わっていることがわかる。

電気をよく通す鉄が渦を巻くと、磁石の性質と電気をおこす。

「電磁石」なら、極の逆転はありえる。

************************深さ5100km

核の境目を2つに分け「外核」「内核」と呼んでいる。

気圧は330万〜360万。そのため外核はとけた鉄、内核は固体の鉄と考えられている。

外核と内核の境目の温度は800度以上、それでも内核がとけないのは高圧なため。

************************深さ6400km〜地球の中心

●地球の中心は無重力の世界

気圧は360万〜390万。

地球の引力のおかげで、私たちは地面に足をつけて歩ける

************************地球内部をしらべる

ボーリング装置ウラルマシー15000

これまでのデータは、地震波を使った間接的な方法や、実験室内での研究で得たもの。

一方、直接掘っている穴もある。でも、最深でたった12km@ロシアのコラ半島。

コラ半島は、もっとも古い地殻が残っている。

深さ6000mの海底をボーリング調査可能なジョイデス・レゾリューション号

地球内部の穴掘りが難しいのは、高温+高圧のため。

************************地球の大きさをしらべる

さまざまな測量方法

測量方法例:

・2地点を正確にはかり、星や人工衛星を観測する。

最初にはかったのは、2200年ほど前、エジプトのエラトステネス。その計算は今の値より15%大きかった。

●地球のふくらみ

赤道、北極、南極では、わずかに半径がちがう。

・赤道の半径:6378.140km

・極の半径 :6356.755km

地球はまん丸ではなく、赤道のほうがすこしふくらんでいる。

自転のために遠心力が生まれ、赤道で一番大きくなるため。

つまり、地球内部はカチカチでも、ぐにゃぐにゃでもないということになる。

●地球の自転速度は遅くなっている/驚

1日の長さが、毎年18/100万秒ほど長くなっている。

サンゴの化石のしま模様から昔の1日の長さがわかる

サンゴは成長する際、木の年輪と同様、1日ごとに日輪をつくる。

化石の日輪を数えると、1年の日数が分かる。

4億年前、1年は約400日、1日約22時間だったとわかる。

自転の早さはだんだんゆっくりになっている

************************地球の重さをしらべる

●万有引力の法則

引力の大きさ=G mM/r2

ニュートンは、あらゆるものが引き合っていることに気づいた。

物の重さが2倍になれば、引力は2倍になる。

同じ物でも距離を2倍離すと、引力は1/4となる。

地球の重心までの距離は、地球の半径として計算すると、

地球の重さは5,974,000,000,000,000,000,000トンになる(先生、分かりません

●地球の平均の重さ

地球をつくる物質の1cm3あたりの重さ:5.52g

岩石は重いものでも3.5g。つまり地球内部にはもっと重いものがある。

高圧をかけると重くなる。

だから、地球内部には岩石とは異なる、もっと重い物質があるにちがいない。

************************地震で地球の中身をしらべる

地球内部を伝わる地震波の経路

地震波には、硬いもの、柔らかいものにぶつかると、跳ね返ったり(反射)、曲がる(屈折)性質があるのを利用する。

地震波の経路を調べれば、なにがあるか推定できる。

とくにマントルと核の境目はハッキリしている。「PcP」、「ScS」という地震波がよく観察される。

また、地震のおきた場所から11000km以上遠くなると、たて波・よこ波が伝わらない。

●地球の音色

直接、ヒトの耳では聞けないが、1回伸び縮みするのに、長くて約54分、短くて数分くらいのゆっくりした振動。

地震計、重力計等で記録できる。

「地球振動」

大地震の時に、地球全体の振動がかすかにはじまる。

地球内部の構造は、おもに地震波を利用して推定された。

1960年のチリの大地震、1964年のアラスカ大地震で記録したデータは推定の正確さを証明した。

●地球の伸び縮み

青:海水、うすい緑:地球潮汐

月や太陽の引力で海水の満ち引きが起こるが、地球の岩石や内部の物質も引力を受ける。

日本では、毎日2回ずつ20〜30cmほど地面が上下している(え・・・?

赤道付近でもっとも変化が大きい。重力計、傾斜計、伸縮計で詳しく調べられる。

「固体潮汐・地球潮汐」

月

や太陽

や太陽 の引力で地球の形が変わる現象。

の引力で地球の形が変わる現象。その変化の大きさは、地球内部の構造と関係している。

星の動きからわかる地球の北極点の移動

岩手県に国立天文台の「水沢観測センター」があり、星の位置を正確に測定している。

それで、地球の回転運動を精密に知ることができる。

地球の回転運動の軸は、微妙に中心点のまわりをフラついている。

「チャンドラー運動」と1年でひと周りする小さな回転運動が重なっている。

6年たつと、ほぼ元の位置に戻る。これで地球内部がとけていると分かる。

************************プレートの動き

「プレート」

岩石は、1000〜1300度以上になるとやわらかくなるため、それ未満がプレート。

そんな高温でも岩がとけないのは、地球内部が高圧だから。

動きはたいへんゆっくりだが、プランクトンの死骸、サンゴの化石から、かつては南の海にあったことを物語る

「太平洋プレート」

日本海溝から日本列島の下にもぐり、先端はロシアのウラジオストックまで達している/驚

そこには地震の起こる場所が斜めに続いていることから分かる。

「日本海溝」

沈み込むプレートに引っ張り込まれてできた窪みだと思われている。

今も沈み込んでいる「第1鹿島海山(かいざん)」もある。

「ヒマラヤ、チベット高原」

インド大陸がのったプレートがアジア大陸の下にもぐりこんでつくった。

地震

プレート内、その境目で起こる破壊。

その大きさから推定されたプレートのズレの大きさは1回の地震で数m。

大地震は、同じ場所では大体100〜200年の間隔で繰り返す。

平均すれば、プレートが1年間で数cmずつ沈み込んでいると分かる。

海山は、ハワイ諸島からアリューシャン海溝までつながっている

「ホット・スポット」

ハワイ諸島から遠ざかるにつれて古くなる。

キラウエア火山は活火山で、その地下にはマグマを送り出す部分があるらしい。

プレートが動くにつれ、海底火山も動く。

ホット・スポットが通過したプレートの上には、海山の列がうまれる。

「中央海嶺」

大西洋の中央、東太平洋には、巨大な海底山脈がある。

「大陸移動」

アフリカ、ヨーロッパ大陸、南北アメリカ大陸は、かつては1つだった。

中央海嶺の活動がはじまり、新しくうまれたプレートに押されて大陸は離れていった。

今も中央海嶺は活発に活動していて、1年で数cm〜十数cmずつプレートを生産している。

ブラックスモークを噴き上げたチムニーのあと/深海潜水艇アルビン号

海底探査潜水艇が海面下の火山活動をとらえた。それは「マントル対流」と関係している。

************************マントル対流

地球のマントルは、とてもゆっくり流れる液体の性質と、かたい固体の性質の両方をもっている。

100年間のスカンジナビア半島の隆起(数字はcm

バルト海沿岸では、ここ1万年の間に300m近くも土地が隆起し、今でも年に数mmずつ上昇している/驚

南極、グリーンランドでは、今でも厚い氷に覆われているため、その下のマントルは押し下げられたまま。

「熱対流」

内側の熱い液体が軽くなって上昇し→上部で冷やされ→冷たくなって沈む。

高温の液体を外側から冷やす時に起きるものを熱対流と呼ぶ。

ヒーターをつかった熱対流実験/マントル対流(藤城さんの妖精みたいでかあいい

「マントル対流」

地球のマントルも、こうしてだんだん冷えてきている。

マントル対流の2つの役目。

マントル対流の2つの役目。1.物を動かしてかき混ぜようとする仕事。

2.熱い内側の熱を外に捨て、地球を冷やす仕事。

もう内側がそれほど熱くない水星、月、火星などでは、マントル対流は活発ではないといわれる。

************************その他の惑星

太陽系には、9つ(今は8だよね?)の有名な惑星がある。

火星と木星の間には、多数の小惑星がある。

惑星・衛星の内部構造

「地球型惑星」

水星、金星、地球、火星は、表面が岩石でできている。

とくに金星と地球は、兄弟、双子のように似ている。大きさ、密度、厚い大気など。

だが、厚い炭酸ガスの大気のために、金星の表面は500度以上もある

この中で、水星は一番小さいため、昔に冷え固まり、火山活動は見られない。

火星は、地球の約半分の大きさで、やはり冷えている。オリンポス火山がある。

「木星型惑星」

岩石の表面はなく、水素、ヘリウム、メタン、アンモニアといったガスでできている。

太陽をつくっている物質とよく似ている。「原始星雲」の一部が分かれたといわれる。

太陽

ほど大きくないため、自ら光る恒星にはなれなかった。

ほど大きくないため、自ら光る恒星にはなれなかった。土星のほかにも、木星、天王星にも「リング(環)」があり、大部分は氷でできている。

木星型惑星の衛星は、大部分は水や氷でできているらしい。

【あとがき】

私たちが地球の上でずっと暮らしていくためには、その内部がどうなっているのか、もっと知りたいことがたくさんある。