■「秀吉の愛した京都 〜夢のプロジェクト・聚楽第〜」@歴史秘話ヒストリア

NHK大河ドラマ『軍師官兵衛』関連で予録したのをチェックしてみた。

【内容抜粋メモ】

●戦乱で焼け野原となった京都を甦らせた秀吉

秀吉は全国の大名に、京に屋敷を造るよう命じたため、今でもその名残りが町名などに残っている。

![]()

![]()

きらびやかな町並みを造る一方で、大名の経済力を弱める狙いもあった。

妻子を人質として京に住まわせた政策は、徳川幕府にも引き継がれ、大名らは「参勤交代」で通わせる政策となる。

![]()

![]()

●京の寺の脅威

移動させられた寺院の数は90以上。寺と農民(信者)を離すことで力を弱めた。

●「うなぎの寝床」のわけ

![]()

![]()

平安時代以来、京の基本的な区画割りは「正方形」。それだと中央がムダに空いてしまう。

そこで、南北に道を通して短冊状の区画にして宅地化した→京の人口は約3万人から10万人以上に増加

![]()

![]()

●海外への目

![]()

![]()

それまで日本になかった「2階建て」の町並みに変えたのは、

ヨーロッパルネサンスのような整った町並みを模したのではと考えられる。

南蛮人が見ても恥ずかしくないよう整えた。

「御土居」

![]()

![]()

京の周囲23kmを囲んだのも、明国(中国)などの城壁を模した。

アジアの中の京都・日本を意識していた。

![]()

![]()

★幻の城聚楽第

![]()

●400年以上前の石垣が発見された

![]()

![]()

秀吉が京都に築いたという「聚楽第」のものだと判明。

聚楽第は築城からわずか8年で破壊されたため、資料も少ない「幻の城」と言われていた。

今回、600点にも及ぶ金箔貼りの瓦などが見つかり、聚楽第の塀の一部と分かった。

![]()

![]()

★聚楽第の場所の鑑定

![]()

「天皇の宮殿と役所があった平安京の大内裏の持つステータスを、

自分の政治支配に利用しようという意図があった」と専門家は言う。

![]()

石垣の石の大きさは大きいもので幅1.5m。1個の石を運ぶのに3〜4000人が必要。

当時の城の石垣には墓石や石仏など混ざっていることも多いが、聚楽第は掘り出したばかりの新品の石ばかり。

![]()

![]()

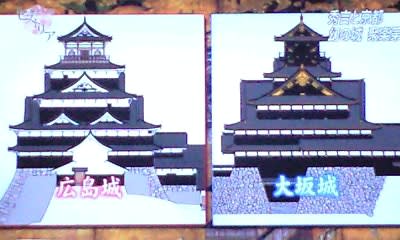

●城の手がかりはフロイスの記述と、当時代に描かれた屏風のみ

「聚楽第のつくりを手本にした「という毛利輝元の広島城と、大坂城の共通点は「妻」「廻縁」「破風」等。

![]()

●白い外壁

![]()

関が原以前は黒が常識だったが、絵では白く塗っている。

当時、部屋の内装に多く使われた白い漆喰は水に弱く脆かったため、天守の外壁に使用されることはなかった。

姫路城に代表される白い城は、徳川家康の江戸城からと言われてきた。

![]()

![]()

★史上最も豪華な行幸

![]()

秀吉は朝廷より「関白(天皇を補佐し、政治を行う最高の役職)」に任じられる。

権威を決定的に示す策として「行幸」を迎える。つまり後陽成天皇を自宅に招待する策を練る。

これまでの行幸に関する公家の記録を集め、決まり事、もてなしの詳細を調べ上げた。

天皇や公家らには、莫大な支度金も渡した。

輿や屋敷も新たに作り、天皇を御所まで迎えに行ったことで、それを見る貴族や武家に違いを見せつける意図があった。

![]()

最後まで抵抗した関東の北条氏を平定。

聚楽第行幸から数年後、豊臣家の跡継ぎ争いが起こり、内戦のあおりで聚楽第は破壊されてしまう。

その後、豊臣家は滅びの道をたどる。

![]()

●今に残るおもかげ@広島県・鞆の浦

![]()

![]()

秀吉の時代に近い17Cの建物/17C前半までの古い技法

1階建てから2階建てに変える際、柱をつなぎ合わせたあとが残っている。

![]()

NHK大河ドラマ『軍師官兵衛』関連で予録したのをチェックしてみた。

【内容抜粋メモ】

●戦乱で焼け野原となった京都を甦らせた秀吉

秀吉は全国の大名に、京に屋敷を造るよう命じたため、今でもその名残りが町名などに残っている。

きらびやかな町並みを造る一方で、大名の経済力を弱める狙いもあった。

妻子を人質として京に住まわせた政策は、徳川幕府にも引き継がれ、大名らは「参勤交代」で通わせる政策となる。

●京の寺の脅威

移動させられた寺院の数は90以上。寺と農民(信者)を離すことで力を弱めた。

●「うなぎの寝床」のわけ

平安時代以来、京の基本的な区画割りは「正方形」。それだと中央がムダに空いてしまう。

そこで、南北に道を通して短冊状の区画にして宅地化した→京の人口は約3万人から10万人以上に増加

●海外への目

それまで日本になかった「2階建て」の町並みに変えたのは、

ヨーロッパルネサンスのような整った町並みを模したのではと考えられる。

南蛮人が見ても恥ずかしくないよう整えた。

「御土居」

京の周囲23kmを囲んだのも、明国(中国)などの城壁を模した。

アジアの中の京都・日本を意識していた。

★幻の城聚楽第

●400年以上前の石垣が発見された

秀吉が京都に築いたという「聚楽第」のものだと判明。

聚楽第は築城からわずか8年で破壊されたため、資料も少ない「幻の城」と言われていた。

今回、600点にも及ぶ金箔貼りの瓦などが見つかり、聚楽第の塀の一部と分かった。

★聚楽第の場所の鑑定

「天皇の宮殿と役所があった平安京の大内裏の持つステータスを、

自分の政治支配に利用しようという意図があった」と専門家は言う。

石垣の石の大きさは大きいもので幅1.5m。1個の石を運ぶのに3〜4000人が必要。

当時の城の石垣には墓石や石仏など混ざっていることも多いが、聚楽第は掘り出したばかりの新品の石ばかり。

●城の手がかりはフロイスの記述と、当時代に描かれた屏風のみ

「聚楽第のつくりを手本にした「という毛利輝元の広島城と、大坂城の共通点は「妻」「廻縁」「破風」等。

●白い外壁

関が原以前は黒が常識だったが、絵では白く塗っている。

当時、部屋の内装に多く使われた白い漆喰は水に弱く脆かったため、天守の外壁に使用されることはなかった。

姫路城に代表される白い城は、徳川家康の江戸城からと言われてきた。

★史上最も豪華な行幸

秀吉は朝廷より「関白(天皇を補佐し、政治を行う最高の役職)」に任じられる。

権威を決定的に示す策として「行幸」を迎える。つまり後陽成天皇を自宅に招待する策を練る。

これまでの行幸に関する公家の記録を集め、決まり事、もてなしの詳細を調べ上げた。

天皇や公家らには、莫大な支度金も渡した。

輿や屋敷も新たに作り、天皇を御所まで迎えに行ったことで、それを見る貴族や武家に違いを見せつける意図があった。

最後まで抵抗した関東の北条氏を平定。

聚楽第行幸から数年後、豊臣家の跡継ぎ争いが起こり、内戦のあおりで聚楽第は破壊されてしまう。

その後、豊臣家は滅びの道をたどる。

●今に残るおもかげ@広島県・鞆の浦

秀吉の時代に近い17Cの建物/17C前半までの古い技法

1階建てから2階建てに変える際、柱をつなぎ合わせたあとが残っている。