■フランスコミック版『失われた時を求めて 第2巻 花咲く乙女たちのかげに1 海辺への旅』(白夜書房)

マルセル・プルースト/作 ステファヌ・ウエ/翻案・画 中条省平/翻訳・解説

![]() フランスコミック版『失われた時を求めて 第1巻 コンブレー』(白夜書房)はこちら。

フランスコミック版『失われた時を求めて 第1巻 コンブレー』(白夜書房)はこちら。

![]()

【中条さんによる“はじめに”抜粋メモ】

フランスコミック版の2、3巻は『花咲く乙女たちのかげに』の第2部「土地の名―土地」をコミック化したものになった。

10代半ばに達した主人公がパリのシャン・ゼリゼでジルベルトと再会し、恋心を抱くエピソードが語られる。

ジルベルトとの恋の顛末から2年後に本書は幕を開ける(なんだ肝心の恋愛部分が省略されてるのは残念

前回のブログの「全巻の構成」にも書いたとおり

![]() 第1篇 『スワン家の方へ』:「コンブレー」「スワンの恋」「土地の名―名」

第1篇 『スワン家の方へ』:「コンブレー」「スワンの恋」「土地の名―名」

![]() 第2篇 『花咲く乙女たちのかげに』:「スワン夫人をめぐって」「土地の名―名」

第2篇 『花咲く乙女たちのかげに』:「スワン夫人をめぐって」「土地の名―名」

となっていて、構成も複雑、人物関係も複雑だから、なんとか読者にプルーストの名作を易しく伝えるために

このコミック版すら構成を少し加減してあるってことだった![]()

しかも、amazonやら調べても、まだ日本語の第3巻は見当たらない。

この「はじめに」では、

![]() 第4巻:「ス5ワンの恋1」(原作の第1篇・第2部の前半)

第4巻:「ス5ワンの恋1」(原作の第1篇・第2部の前半)

![]() 第5巻:「スワンの恋(後半)」(フランスで2008年刊行予定)

第5巻:「スワンの恋(後半)」(フランスで2008年刊行予定)

と書かれているから、どこかにあるってことか? それとも白夜書房さんが諦めてしまったか、てこずってるのか?

なぜか3巻の話はどこにも書いてないし![]()

本書は、第1巻より絵がさらに緻密に感じた。

▼おおまかなあらすじ(登場人物が多くて、関係が複雑だから間違ってたらゴメンナサイ/謝

![]()

![]()

「私」は祖母と海のあるバルベックに出かける。

医師から呼吸困難の発作が起こらないよう、列車に乗る前にお酒を飲んで「陶酔状態」になれば神経が一時的に麻痺すると勧められる![]()

“バルベックの教会は、とても変わっている”という評判を聞いていて期待を膨らませて真っ先に行ってみることにする。

![]()

いま、これは教会そのもの、彫像そのもの、いやそれ以上だ。だが、それ以下かもしれなかった。

私は心の中でこれまで千回もこの聖母像を彫りあげてきたので、それがいま単なる石の外観に戻され、

「一個の物」に貶められるのを見て、面食らっていた。

![]()

バルベックのグランド・ホテルに着いて、「私」の苦しみは強まる。

この宮殿のようなホテルにも払いの悪い客はいたが、彼らが支配人から尊敬されていることもあった。

だがそれは、客が出費を渋るのは、貧乏ではなくケチだからだと支配人が承知している場合に限られた。

実際、ケチは人の威信を傷つけるものではなかった。それはただの悪癖にすぎず、従ってどんな社会的地位にも見られるものなのだ。

「社会的地位」は、支配人が注目する唯一のものだった。社会的地位、というより、地位が高いことを示唆するようなしるしである。

新参者の2人は、広い食堂で居心地の悪い思いをする。

![]()

祖母は天の息吹きを味方につけ、聖女ブランディーヌのように平然と微笑んでいたが、

群集が放つ罵詈雑言で、私の孤立と悲嘆の気持ちはさらに強まり・・・

![]()

こうした人々の誰よりも、ステルマリア氏の軽蔑がわたしには辛かった。

というのも、ホテルに入ってきた瞬間から、私は彼の娘に目をつけていたからだ。

こうした女はまもなく、官能の快楽を経験させてくれそうな男にしか、威光を認めなくなる。

それが役者であろうと、サーカス芸人であろうと、その男のために、いつかおそらく夫までも捨てるだろう。

![]()

ヴィルパリジ公爵夫人と祖母は親しい仲で、これで「私」の威信が高まると期待したが、

祖母は、旅先では人と交際しない、海辺に出るのは人と会うためではなく、

貴重な時間はすべて屋外で波を見ながら過ごすべきだという主義の持ち主で、いったん見なかったフリをするが、

ある時、鉢合わせして挨拶せざるを得なくなり、2人はそれから毎日のように一緒に出かけることとなる。

ホテルの総支配人は、自分を舞台の演出家やオーケストラの指揮者以上の、まさに軍隊の総司令官だと思っていた。

![]()

![]()

夜になると、大食堂は巨大な水族館のようになった![]()

そのガラスの壁の向こうで、バルベックの労働者、漁師、小市民の家族までもが、ガラス窓に顔を押しつけて、

金色の渦の中でゆらゆら揺れるホテルの客の贅沢な生活を眺めている。

こうした宿泊客の生態は、貧しい人々にとって、珍種の魚や軟体動物のように不思議なものだった。

ここには考えるべき大きな社会問題がある。この異様な生きものたちの宴会を、ガラスの壁は永遠に守ってくれるのか。

この光景を闇に隠れて貪るように見つめている人々が、水族館の中まで侵入し、生き物たちを捕まえて、食べてしまうのではないか。

「私」は急に熱を出し、医師はクスリを処方するが、祖母はどんなクスリも使わないと固く決意していることがすぐに見てとれた。

健康法に関する忠告は考慮に入れて、馬車で散歩に連れていくというヴィルパリジ夫人の申し出を受け入れ、3人は馬車で出かける。

バルベックのホテルに“罰を受けた子どものように”居残っているくらいなら、大見得をきって外出する人も多かった。

「私」はコンブレーでのひきこもり生活ではけして出会わない市民たちを物珍しく見つめる。

![]()

たった今、目に見えない唇で彼女の体に触れ、喜ばせたような気がした。

こうして彼女の心を力ずくで捕え、非物質的に所有することが、肉体的な所有と同じように彼女から神秘を剥ぎとった。

![]()

帰り道、私はコンブレー以来あまり感じなくなっていたあの深い幸福感に満たされた。

それはとくに、マルタンヴィルの鐘楼が与えてくれた幸福感に似たものだった。

やがて十字路になって、馬車は3本の木を見捨てた。

私は、自分だけが真実だと思うもの、本当に私を幸福にしてくれたはずのものから、遠く引き離されていく。

この馬車は私の人生にそっくりだ。

私は3本の木が必死に腕を振りながら、こういっているように見えた。

「今日、君が僕たちから学ばなかったことを、君はもう一生知ることがないだろう。

僕たちはこの道の底から君のところまで這いあがろうと頑張った。

でも、君が僕たちを道の底に放り出していくなら、

僕たちが君に手渡そうとした君自身の一部は、永遠に、すべて無に帰することになるんだよ」

(この一節は、現代の私たちへの自然からの問いかけにも通じはしないか?

「(私は)お祖母様がいなくては生きていけない」

「だめよ! 私が旅にでも出たらお前はどうなるの?」

「何日かの旅なら平然とできるよ。でも時間を数えて待つだろうなあ」

「じゃあ、私が数ヶ月の旅に出て・・・何年も・・・そして二度と・・・」

「僕は習慣に流される人間でしょ。いちばん愛する人と離れて、最初の数日は悲しいと思う。

でも、愛情は前と同じなのに、不在にも慣れ、生活は落ち着いて、気楽になる」

私は自分の不安よりも、祖母の不安が苦しかった。

![]()

ヴィルパリジ夫人の甥、ロベール・ド・サン・ルー・パン・ブレー侯爵は、最初、挨拶もしないで「私」はひどく失望するが、

文学の話で盛り上がってからは、すっかり変わった。

あの高慢な人間が、これまで会った中でもっとも親切で思いやり深い若者に変わるのを見た。

すぐに彼と私の間には、永遠の親友になったという取り決めができた。

こうした言葉を聞くと、なにか辛い気持ちになった。

彼と話していると〜他の人とでも多分同じだったと思うが〜

むしろ相手がいない時に得られるあの幸福を、まったく感じられないからだ。

彼と2、3時間も喋った後は、呵責と後悔と疲労に襲われた。

一人きりでいれば、ようやく仕事の準備にかかれたはずなのに![]()

ロベールは貴族なんかになりたくないと思っていたが、貴族だったからこそ、

その精神的活動や社会主義の熱意には、本当に純粋で無私なものがあった。

彼は仲間の学生たちに、自分の貴族の出自を許してもらいたいと真剣に望んでいた。

だが、仲間はむしろそこに魅力を感じていたのだ。

海岸ではユダヤ人差別発言をするブロックに再会する。

「原則としてユダヤ民族に絶対反対ってわけじゃないが、ここは多すぎる。これじゃあまるでアブキール通りだよ。

“やあ、アプラハム、ぽく、シャコプに会ったよ”そんな会話ばっかりだ」

バルベックはロシアやルーマニアといった国と似たようなものだ。

地理の授業によれば、そういう国では、ユダヤ民族が例えばパリほど優遇されていないし、パリのような同化にも達していない。

![]()

「許してほしい。こんなにひどく君をからかう僕からは想像もできないだろうが、君に深い愛情を抱いているんだ。

君のことを思うと、すぐに涙が出てくる」

ブロックは妹たちを紹介した(これが、タイトルの“花咲く乙女たち”というワケ

![]()

ヴィルパリジ夫人のサン・ルーの叔父が来た。

この叔父は、若い頃、毎日、いろんな女を家に連れ込んでいた。独身の友人2人も一緒に暮らし「三美神」と呼ばれていた。

「ある時、貴族の男がやって来るなり、口説きはじめたのは女たちではなく、叔父のパラメードだった。

叔父は意味が分からないフリをし、友人2人を呼び、不届き物を裸にひん剥き、血が出るほど痛めつけて、

零下10度の戸外へと蹴り出した。

男が半死半生で発見されて、警察が捜査を始めたが、哀れな男は散々骨を折って捜査を止めてもらったそうだ」

![]()

翌日には、ヴィルパリジ夫人の甥、ゲルマント家のシャルリュス男爵を紹介される。

私「あの、ゲルマント家と同じ? コンブレーの近くに城館を持っていて・・・」

「私」は、彼がかつてタンソンヴィルでスワン夫人と一緒にいた男だとやっと知る。

シャルリュス氏の顔は、その目がなければ、たぶん他の多くの美男とたいして違わなかっただろう。

だが、顔の表情をおし隠そうとしても無理で、目だけが亀裂か銃眼のように残ってしまうのだ。![]()

シャルリュス「人生で重要なのは、愛する相手ではなく、愛することなのですよ」

その後、シャルリュス氏は、不眠症の「私」の部屋を訪ねてきて、ベルゴットの本![]() を貸すという。

を貸すという。

「夜が来ると不安になるなんて、馬鹿げていると思われるでしょうね」

「とんでもない。君は大して個人的な価値がないかもしれん。だが、ある人なんてほとんどいないんだ!

しかし、今のところ、君には若さがある。これはつねに人を惹きっつける魅力だ。

他人に理解されないことで、人がどんなに苦しむか、私はよく知っているよ」

シャルリュス氏は、翌日出発する際、海辺にいた「私」に小言を言いに来る。

![]()

「老いぼれ婆なんかほっときゃいいだろうが? このチンピラめ!

いいかね。君はまだ若い。だから若いうちに2つのことを学ぶ必要がある。

その1、あまりにも当然で誰も口にしないような感情を外に出すのを控えること。

その2、言われたことの意味を深く考えもしないで喰ってっかるような態度で返答しないこと。

この注意を守っていれば、さっきのような、耳も聞こえないみたいに頓珍漢な喋り方は避けられたんだ。

それにまた、海水着にそんな錨の刺繍をする滑稽さに、さらなる滑稽さの上塗りをしないで済んだだろう」![]()

「私」は海辺を行く“花咲く乙女たち”の様子を眩しそうに眺める。

海を前にして、そこに私が見ていたものは、ギリシアの浜辺で陽光に照らされる彫像のような、

気高く、穏やかな、人間の美の典型ではなかったろうか?

女優にも、農家の娘にも、修道会の寄宿学校の令嬢にも、これほど美しく、これほど多くの未知を湛え、

これほど計りしれず貴く、これほど近づきがたく思われるものは、今までまったく見たことがなかった。

![]()

***************************************

【中条さんによる解説抜粋メモ】

![]()

[貴族とブルジョワの世界]

![]()

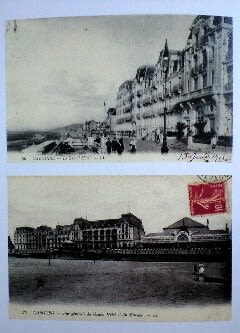

本書のホテルのモデルとなった、カブールのグランド・ホテル。

イタリアの名監督ヴィスコンティは『失われた時を求めて』の映画化をライフワークを考えて、結局果せなかった。

ホテルと浜辺には、様々な貴族やブルジョワたちが集まってきますが、俗物も多く、プルーストの風刺の辛らつさを楽しむことができますし、

貴族とブルジョワの微妙な階級関係や名声の力学の分析はきわめて鋭いものです(まったく同感。けっこう笑えるw

こうして、「花咲く乙女たちのかげに」は、個性豊かで謎めいた人間群像を縦横に描きはじめ、

バルザックが19Cに成し遂げた偉業に匹敵する、20Cの「人間喜劇」の様相を呈していきます。

この「人間喜劇」が、『失われた時を求めて』の大きな読みどころなのです。

しかし、プルーストの関心は、貴族とブルジョワの世界と、「花咲く乙女たち」だけに限られるわけではありません。

貴族とブルジョワの側にいながら、、自分たちが一般庶民から「水族館の珍種の魚」として眺められていることを忘れず、

さらに、この水族館のガラスが破られ、魚が食べられてしまう可能性(つまり革命による階級社会の転覆)までを視野に入れています。

[それぞれの架空の場所名のモデル]

シャルリュス男爵のモデルは、ロベール・ド・モンテスキューという高名なダンディです。

コンブレーの地名も架空のものですが、イリエという町がモデルです。

第1巻の地平線に突き出した尖塔は、シャルトル大聖堂だと考えることができます。

プルーストのファンは、まるで巡礼でもするように、イリエへ行き、

レオニー叔母さんのモデルであるジュール・アミヨ夫人の旧邸を訪問します。

そのため、イリエはプルースト生誕百年を祝う1971年に、地名を正式に「イリエ=コンブレー」と変えてしまいました。

プルーストが夏のヴァカンスを過ごしたのは、ノルマンディの海水浴場です。

バルベックという架空の地名がつけられていますが、モデルとなった土地はカブールといいます。

もともと海水浴は憂鬱病(メランコリー)や、ヒステリーの治療法として発展したものでした/驚![]()

18Cの半ばに、新しい医学的な考えが広まった結果でした。

バルベックは、「私」の虚弱体質を心配する祖母が誘った癒しの場所だといえます![]()

(たしかに水の音全般、広大な自然はなんでもココロには良い効果があるものね![]()

現代的なレジャーとしての海水浴が確立するのは1840年代以降で、

もともと貴族が独占していたのを、ブルジョワたちも楽しむようになりました。

[鉄道と自転車、そして女性たちの自立のさきがけ]

フランスで蒸気機関車による乗客輸送が始まったのは1830年代。

パリ⇔ルーアンをつなぐ路線は、1843年に開通した。

モネは1877年に「サン・ラザール駅」を題材に連作を描いている。

この駅はウジェーヌ・フランシャ設計で、ガラスと鉄骨で作られたきわめてモダンな建築でした。

本書の駅も「サン・ラザール駅」の構図を基にしています。

列車の旅は、世界の空間と時間を大きく短縮し、スピードというものの魅惑を日常生活に導入しました。

プルーストが心酔したイギリスの美術批評家ラスキンは旅の愛好者ですが、列車の旅を嫌悪しました。

それほど、列車のもたらしたスピードとパノラマは、保守的な感性にとって刺激の強すぎるものだったのでしょう。

(ここから、ラッシュ地獄の狂気が始まったようなものだな![]()

1868年、パリで初めて公式自転車競技が催され、大群衆を興奮の渦に叩き込みました![]()

![]()

![]()

![]()

レースには女性も参加していました。

しかし、自転車に乗る女性は初めは白い目で見られました。

かつてカザノヴァの時代には、女性がチェロを股の間に挟んで弾くことさえスキャンダルだったのです。

ですから、女性が自転車のサドルにじかにまたがる姿は性的なふしだらさを連想させたのです。![]()

(今でも、自転車の後ろに乗る時に危ない横乗りが女性的と見られたり、中世の映画で馬![]() に横乗りしているシーンがあるもんね。

に横乗りしているシーンがあるもんね。

あんな乗り方でもスピードについていけるって、女性の順応性にいつも驚嘆してしまうんだ![]()

それゆえに、“花咲く乙女たち”のスポーツで鍛えられた肉体は主人公を魅了します。

新たな女性美の時代が始まっていたのです。

19C半ばに一世を風靡した「コルセット」で腰を締め付け、女性的なお尻の膨らみを強調する

「クリノリン・スタイル」は一挙に過去の遺産となり、女性解放の立場から機能的な日常着である「ブルマー」が考案されます。

(今じゃロリコン趣味の男性の性的興味の的に成り下がっちゃったね![]()

また、ゴルフウェアである「ニッカボッカー」が自転車用の衣服に転用され、女性も男性のようにズボンを履くようになっていきます。

“花咲く乙女たち”は、自転車に乗り、ゴルフクラブを担ぎ、ニッカボッカーを履いています。

ここに、19C末に流行の最先端を行く女性の姿が記録されているわけです。

マルセル・プルースト/作 ステファヌ・ウエ/翻案・画 中条省平/翻訳・解説

フランスコミック版『失われた時を求めて 第1巻 コンブレー』(白夜書房)はこちら。

フランスコミック版『失われた時を求めて 第1巻 コンブレー』(白夜書房)はこちら。

【中条さんによる“はじめに”抜粋メモ】

フランスコミック版の2、3巻は『花咲く乙女たちのかげに』の第2部「土地の名―土地」をコミック化したものになった。

10代半ばに達した主人公がパリのシャン・ゼリゼでジルベルトと再会し、恋心を抱くエピソードが語られる。

ジルベルトとの恋の顛末から2年後に本書は幕を開ける(なんだ肝心の恋愛部分が省略されてるのは残念

前回のブログの「全巻の構成」にも書いたとおり

第1篇 『スワン家の方へ』:「コンブレー」「スワンの恋」「土地の名―名」

第1篇 『スワン家の方へ』:「コンブレー」「スワンの恋」「土地の名―名」 第2篇 『花咲く乙女たちのかげに』:「スワン夫人をめぐって」「土地の名―名」

第2篇 『花咲く乙女たちのかげに』:「スワン夫人をめぐって」「土地の名―名」となっていて、構成も複雑、人物関係も複雑だから、なんとか読者にプルーストの名作を易しく伝えるために

このコミック版すら構成を少し加減してあるってことだった

しかも、amazonやら調べても、まだ日本語の第3巻は見当たらない。

この「はじめに」では、

第4巻:「ス5ワンの恋1」(原作の第1篇・第2部の前半)

第4巻:「ス5ワンの恋1」(原作の第1篇・第2部の前半) 第5巻:「スワンの恋(後半)」(フランスで2008年刊行予定)

第5巻:「スワンの恋(後半)」(フランスで2008年刊行予定)と書かれているから、どこかにあるってことか? それとも白夜書房さんが諦めてしまったか、てこずってるのか?

なぜか3巻の話はどこにも書いてないし

本書は、第1巻より絵がさらに緻密に感じた。

▼おおまかなあらすじ(登場人物が多くて、関係が複雑だから間違ってたらゴメンナサイ/謝

「私」は祖母と海のあるバルベックに出かける。

医師から呼吸困難の発作が起こらないよう、列車に乗る前にお酒を飲んで「陶酔状態」になれば神経が一時的に麻痺すると勧められる

“バルベックの教会は、とても変わっている”という評判を聞いていて期待を膨らませて真っ先に行ってみることにする。

いま、これは教会そのもの、彫像そのもの、いやそれ以上だ。だが、それ以下かもしれなかった。

私は心の中でこれまで千回もこの聖母像を彫りあげてきたので、それがいま単なる石の外観に戻され、

「一個の物」に貶められるのを見て、面食らっていた。

バルベックのグランド・ホテルに着いて、「私」の苦しみは強まる。

この宮殿のようなホテルにも払いの悪い客はいたが、彼らが支配人から尊敬されていることもあった。

だがそれは、客が出費を渋るのは、貧乏ではなくケチだからだと支配人が承知している場合に限られた。

実際、ケチは人の威信を傷つけるものではなかった。それはただの悪癖にすぎず、従ってどんな社会的地位にも見られるものなのだ。

「社会的地位」は、支配人が注目する唯一のものだった。社会的地位、というより、地位が高いことを示唆するようなしるしである。

新参者の2人は、広い食堂で居心地の悪い思いをする。

祖母は天の息吹きを味方につけ、聖女ブランディーヌのように平然と微笑んでいたが、

群集が放つ罵詈雑言で、私の孤立と悲嘆の気持ちはさらに強まり・・・

こうした人々の誰よりも、ステルマリア氏の軽蔑がわたしには辛かった。

というのも、ホテルに入ってきた瞬間から、私は彼の娘に目をつけていたからだ。

こうした女はまもなく、官能の快楽を経験させてくれそうな男にしか、威光を認めなくなる。

それが役者であろうと、サーカス芸人であろうと、その男のために、いつかおそらく夫までも捨てるだろう。

ヴィルパリジ公爵夫人と祖母は親しい仲で、これで「私」の威信が高まると期待したが、

祖母は、旅先では人と交際しない、海辺に出るのは人と会うためではなく、

貴重な時間はすべて屋外で波を見ながら過ごすべきだという主義の持ち主で、いったん見なかったフリをするが、

ある時、鉢合わせして挨拶せざるを得なくなり、2人はそれから毎日のように一緒に出かけることとなる。

ホテルの総支配人は、自分を舞台の演出家やオーケストラの指揮者以上の、まさに軍隊の総司令官だと思っていた。

夜になると、大食堂は巨大な水族館のようになった

そのガラスの壁の向こうで、バルベックの労働者、漁師、小市民の家族までもが、ガラス窓に顔を押しつけて、

金色の渦の中でゆらゆら揺れるホテルの客の贅沢な生活を眺めている。

こうした宿泊客の生態は、貧しい人々にとって、珍種の魚や軟体動物のように不思議なものだった。

ここには考えるべき大きな社会問題がある。この異様な生きものたちの宴会を、ガラスの壁は永遠に守ってくれるのか。

この光景を闇に隠れて貪るように見つめている人々が、水族館の中まで侵入し、生き物たちを捕まえて、食べてしまうのではないか。

「私」は急に熱を出し、医師はクスリを処方するが、祖母はどんなクスリも使わないと固く決意していることがすぐに見てとれた。

健康法に関する忠告は考慮に入れて、馬車で散歩に連れていくというヴィルパリジ夫人の申し出を受け入れ、3人は馬車で出かける。

バルベックのホテルに“罰を受けた子どものように”居残っているくらいなら、大見得をきって外出する人も多かった。

「私」はコンブレーでのひきこもり生活ではけして出会わない市民たちを物珍しく見つめる。

たった今、目に見えない唇で彼女の体に触れ、喜ばせたような気がした。

こうして彼女の心を力ずくで捕え、非物質的に所有することが、肉体的な所有と同じように彼女から神秘を剥ぎとった。

帰り道、私はコンブレー以来あまり感じなくなっていたあの深い幸福感に満たされた。

それはとくに、マルタンヴィルの鐘楼が与えてくれた幸福感に似たものだった。

やがて十字路になって、馬車は3本の木を見捨てた。

私は、自分だけが真実だと思うもの、本当に私を幸福にしてくれたはずのものから、遠く引き離されていく。

この馬車は私の人生にそっくりだ。

私は3本の木が必死に腕を振りながら、こういっているように見えた。

「今日、君が僕たちから学ばなかったことを、君はもう一生知ることがないだろう。

僕たちはこの道の底から君のところまで這いあがろうと頑張った。

でも、君が僕たちを道の底に放り出していくなら、

僕たちが君に手渡そうとした君自身の一部は、永遠に、すべて無に帰することになるんだよ」

(この一節は、現代の私たちへの自然からの問いかけにも通じはしないか?

「(私は)お祖母様がいなくては生きていけない」

「だめよ! 私が旅にでも出たらお前はどうなるの?」

「何日かの旅なら平然とできるよ。でも時間を数えて待つだろうなあ」

「じゃあ、私が数ヶ月の旅に出て・・・何年も・・・そして二度と・・・」

「僕は習慣に流される人間でしょ。いちばん愛する人と離れて、最初の数日は悲しいと思う。

でも、愛情は前と同じなのに、不在にも慣れ、生活は落ち着いて、気楽になる」

私は自分の不安よりも、祖母の不安が苦しかった。

ヴィルパリジ夫人の甥、ロベール・ド・サン・ルー・パン・ブレー侯爵は、最初、挨拶もしないで「私」はひどく失望するが、

文学の話で盛り上がってからは、すっかり変わった。

あの高慢な人間が、これまで会った中でもっとも親切で思いやり深い若者に変わるのを見た。

すぐに彼と私の間には、永遠の親友になったという取り決めができた。

こうした言葉を聞くと、なにか辛い気持ちになった。

彼と話していると〜他の人とでも多分同じだったと思うが〜

むしろ相手がいない時に得られるあの幸福を、まったく感じられないからだ。

彼と2、3時間も喋った後は、呵責と後悔と疲労に襲われた。

一人きりでいれば、ようやく仕事の準備にかかれたはずなのに

ロベールは貴族なんかになりたくないと思っていたが、貴族だったからこそ、

その精神的活動や社会主義の熱意には、本当に純粋で無私なものがあった。

彼は仲間の学生たちに、自分の貴族の出自を許してもらいたいと真剣に望んでいた。

だが、仲間はむしろそこに魅力を感じていたのだ。

海岸ではユダヤ人差別発言をするブロックに再会する。

「原則としてユダヤ民族に絶対反対ってわけじゃないが、ここは多すぎる。これじゃあまるでアブキール通りだよ。

“やあ、アプラハム、ぽく、シャコプに会ったよ”そんな会話ばっかりだ」

バルベックはロシアやルーマニアといった国と似たようなものだ。

地理の授業によれば、そういう国では、ユダヤ民族が例えばパリほど優遇されていないし、パリのような同化にも達していない。

「許してほしい。こんなにひどく君をからかう僕からは想像もできないだろうが、君に深い愛情を抱いているんだ。

君のことを思うと、すぐに涙が出てくる」

ブロックは妹たちを紹介した(これが、タイトルの“花咲く乙女たち”というワケ

ヴィルパリジ夫人のサン・ルーの叔父が来た。

この叔父は、若い頃、毎日、いろんな女を家に連れ込んでいた。独身の友人2人も一緒に暮らし「三美神」と呼ばれていた。

「ある時、貴族の男がやって来るなり、口説きはじめたのは女たちではなく、叔父のパラメードだった。

叔父は意味が分からないフリをし、友人2人を呼び、不届き物を裸にひん剥き、血が出るほど痛めつけて、

零下10度の戸外へと蹴り出した。

男が半死半生で発見されて、警察が捜査を始めたが、哀れな男は散々骨を折って捜査を止めてもらったそうだ」

翌日には、ヴィルパリジ夫人の甥、ゲルマント家のシャルリュス男爵を紹介される。

私「あの、ゲルマント家と同じ? コンブレーの近くに城館を持っていて・・・」

「私」は、彼がかつてタンソンヴィルでスワン夫人と一緒にいた男だとやっと知る。

シャルリュス氏の顔は、その目がなければ、たぶん他の多くの美男とたいして違わなかっただろう。

だが、顔の表情をおし隠そうとしても無理で、目だけが亀裂か銃眼のように残ってしまうのだ。

シャルリュス「人生で重要なのは、愛する相手ではなく、愛することなのですよ」

その後、シャルリュス氏は、不眠症の「私」の部屋を訪ねてきて、ベルゴットの本

を貸すという。

を貸すという。「夜が来ると不安になるなんて、馬鹿げていると思われるでしょうね」

「とんでもない。君は大して個人的な価値がないかもしれん。だが、ある人なんてほとんどいないんだ!

しかし、今のところ、君には若さがある。これはつねに人を惹きっつける魅力だ。

他人に理解されないことで、人がどんなに苦しむか、私はよく知っているよ」

シャルリュス氏は、翌日出発する際、海辺にいた「私」に小言を言いに来る。

「老いぼれ婆なんかほっときゃいいだろうが? このチンピラめ!

いいかね。君はまだ若い。だから若いうちに2つのことを学ぶ必要がある。

その1、あまりにも当然で誰も口にしないような感情を外に出すのを控えること。

その2、言われたことの意味を深く考えもしないで喰ってっかるような態度で返答しないこと。

この注意を守っていれば、さっきのような、耳も聞こえないみたいに頓珍漢な喋り方は避けられたんだ。

それにまた、海水着にそんな錨の刺繍をする滑稽さに、さらなる滑稽さの上塗りをしないで済んだだろう」

「私」は海辺を行く“花咲く乙女たち”の様子を眩しそうに眺める。

海を前にして、そこに私が見ていたものは、ギリシアの浜辺で陽光に照らされる彫像のような、

気高く、穏やかな、人間の美の典型ではなかったろうか?

女優にも、農家の娘にも、修道会の寄宿学校の令嬢にも、これほど美しく、これほど多くの未知を湛え、

これほど計りしれず貴く、これほど近づきがたく思われるものは、今までまったく見たことがなかった。

***************************************

【中条さんによる解説抜粋メモ】

[貴族とブルジョワの世界]

本書のホテルのモデルとなった、カブールのグランド・ホテル。

イタリアの名監督ヴィスコンティは『失われた時を求めて』の映画化をライフワークを考えて、結局果せなかった。

ホテルと浜辺には、様々な貴族やブルジョワたちが集まってきますが、俗物も多く、プルーストの風刺の辛らつさを楽しむことができますし、

貴族とブルジョワの微妙な階級関係や名声の力学の分析はきわめて鋭いものです(まったく同感。けっこう笑えるw

こうして、「花咲く乙女たちのかげに」は、個性豊かで謎めいた人間群像を縦横に描きはじめ、

バルザックが19Cに成し遂げた偉業に匹敵する、20Cの「人間喜劇」の様相を呈していきます。

この「人間喜劇」が、『失われた時を求めて』の大きな読みどころなのです。

しかし、プルーストの関心は、貴族とブルジョワの世界と、「花咲く乙女たち」だけに限られるわけではありません。

貴族とブルジョワの側にいながら、、自分たちが一般庶民から「水族館の珍種の魚」として眺められていることを忘れず、

さらに、この水族館のガラスが破られ、魚が食べられてしまう可能性(つまり革命による階級社会の転覆)までを視野に入れています。

[それぞれの架空の場所名のモデル]

シャルリュス男爵のモデルは、ロベール・ド・モンテスキューという高名なダンディです。

コンブレーの地名も架空のものですが、イリエという町がモデルです。

第1巻の地平線に突き出した尖塔は、シャルトル大聖堂だと考えることができます。

プルーストのファンは、まるで巡礼でもするように、イリエへ行き、

レオニー叔母さんのモデルであるジュール・アミヨ夫人の旧邸を訪問します。

そのため、イリエはプルースト生誕百年を祝う1971年に、地名を正式に「イリエ=コンブレー」と変えてしまいました。

プルーストが夏のヴァカンスを過ごしたのは、ノルマンディの海水浴場です。

バルベックという架空の地名がつけられていますが、モデルとなった土地はカブールといいます。

もともと海水浴は憂鬱病(メランコリー)や、ヒステリーの治療法として発展したものでした/驚

18Cの半ばに、新しい医学的な考えが広まった結果でした。

バルベックは、「私」の虚弱体質を心配する祖母が誘った癒しの場所だといえます

(たしかに水の音全般、広大な自然はなんでもココロには良い効果があるものね

現代的なレジャーとしての海水浴が確立するのは1840年代以降で、

もともと貴族が独占していたのを、ブルジョワたちも楽しむようになりました。

[鉄道と自転車、そして女性たちの自立のさきがけ]

フランスで蒸気機関車による乗客輸送が始まったのは1830年代。

パリ⇔ルーアンをつなぐ路線は、1843年に開通した。

モネは1877年に「サン・ラザール駅」を題材に連作を描いている。

この駅はウジェーヌ・フランシャ設計で、ガラスと鉄骨で作られたきわめてモダンな建築でした。

本書の駅も「サン・ラザール駅」の構図を基にしています。

列車の旅は、世界の空間と時間を大きく短縮し、スピードというものの魅惑を日常生活に導入しました。

プルーストが心酔したイギリスの美術批評家ラスキンは旅の愛好者ですが、列車の旅を嫌悪しました。

それほど、列車のもたらしたスピードとパノラマは、保守的な感性にとって刺激の強すぎるものだったのでしょう。

(ここから、ラッシュ地獄の狂気が始まったようなものだな

1868年、パリで初めて公式自転車競技が催され、大群衆を興奮の渦に叩き込みました

レースには女性も参加していました。

しかし、自転車に乗る女性は初めは白い目で見られました。

かつてカザノヴァの時代には、女性がチェロを股の間に挟んで弾くことさえスキャンダルだったのです。

ですから、女性が自転車のサドルにじかにまたがる姿は性的なふしだらさを連想させたのです。

(今でも、自転車の後ろに乗る時に危ない横乗りが女性的と見られたり、中世の映画で馬

に横乗りしているシーンがあるもんね。

に横乗りしているシーンがあるもんね。あんな乗り方でもスピードについていけるって、女性の順応性にいつも驚嘆してしまうんだ

それゆえに、“花咲く乙女たち”のスポーツで鍛えられた肉体は主人公を魅了します。

新たな女性美の時代が始まっていたのです。

19C半ばに一世を風靡した「コルセット」で腰を締め付け、女性的なお尻の膨らみを強調する

「クリノリン・スタイル」は一挙に過去の遺産となり、女性解放の立場から機能的な日常着である「ブルマー」が考案されます。

(今じゃロリコン趣味の男性の性的興味の的に成り下がっちゃったね

また、ゴルフウェアである「ニッカボッカー」が自転車用の衣服に転用され、女性も男性のようにズボンを履くようになっていきます。

“花咲く乙女たち”は、自転車に乗り、ゴルフクラブを担ぎ、ニッカボッカーを履いています。

ここに、19C末に流行の最先端を行く女性の姿が記録されているわけです。