■特報首都圏「“禁じられた”避難 ~知られざる空襲下の実態~」

今年は、太平洋戦争から71年目。

去年録りためた録画を1つ1つ観て、その都度アップしていこうと思う。

【内容抜粋メモ】

●70年前、空襲で被害に遭った豊村美恵子さん(88)

![]()

両親、2人のきょうだい、自身の右腕を失った。

戦後、国から一切の補償もないまま生きてきた。

![]()

![]()

「手を切らないでと言ったんだけど、目が覚めたら、ここが丸く包帯巻かれて、どう生きていいか分からなかった」

●3月10日「東京大空襲」

![]()

![]()

右は、NHKドラマ「東京が戦場になった日」より

![]()

太平洋戦争末期、全国200以上の都市で行われたアメリカ軍による無差別爆撃。

その被害の全容は未だに分かっていない。

●遺族が20年にわたって集めた犠牲者1万人の記録

その分析から意外な事実が分かった。

空襲が始まっても大勢が避難せずに町に残っていたのだ。

![]()

![]()

![]()

![]()

声の例:

「消火のため男は残れという声に逃げ遅れた」

「父は後から行くと別れ、それが最後でした」

![]()

「逃げちゃダメだった。逃げるのは非国民と言われてしまう」

●「防空法」

![]()

![]()

空襲から逃げることを禁じる国策があった。

犠牲者が増え続けても方針を改めることはなかった。

専門家:

![]()

●東京大空襲・戦災資料センター

※「資料館・記念館めぐりリスト」カテゴリー参照

![]()

焼夷弾によって、当時、木造家屋が多かった町は炎に包まれた![]()

![]()

![]()

被害者は30万人、50万人とも言われる。

それを詳しく検証しようという動きが遺族や専門家の間で広まっている。

●父親を空襲で亡くした堀井利子さん(92)

![]()

![]()

空襲警報を聞いて、一家で逃げる途中、父が火を消すため自宅に引き返した。

「空襲の時は自ら火を消さなくてはいけない」と、当時、繰り返し周知されていた。

利子さん:

周りが燃えているのに、そこで初期防火をやっている人がいるわけですから、父は戻って行っちゃったの。

ジャンパー着て、火の舞っている家のほうに帰っていく背中を覚えていますね。

そればっかり言われていたんですから町会で。

●国立公文書館

![]()

![]()

消火活動を義務付け、罰則も設けられていた

「防空法」を研究する早稲田大学の水島教授

![]()

当時、国は国民が消火活動に消極的になることを恐れていたと指摘する

「守るべきものは“戦争遂行意志”。

つまり、戦争を続ける意志が、逃げろと言えば、みんな下がってしまう。

爆弾に向かって市民を突っ込ませるような法律になっていった」

[当時の内務省が推薦していた防火の手引き]

![]()

![]()

家庭にあるもので焼夷弾の火は簡単に消せることが強調され、空襲は怖くないという風潮が広まった

●当時16歳だった坂口さん(86)

![]()

![]()

戦時中、軍事物資を作っていた坂口さんの学校

ある日、警報が鳴り、学生が集められた。

校門前にいた生徒たちに向けて、飛来した米軍機が爆弾を落とした。

坂口さんは、校舎の裏に逃げて助かったが、同じクラスの4人が亡くなった。

![]()

坂口さん:

まだ学校に来る時間ではなかった。警報が鳴ったので走ってきて、玄関でみんなで待機して、

放送で富士山で方向を変えて、今、大月上空を飛行機が、と聞いていた。

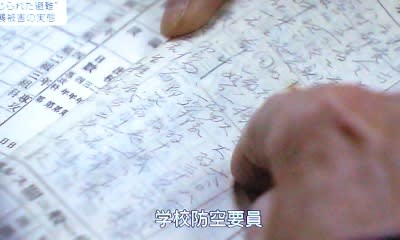

当時の日誌が資料室に残っている。

![]()

![]()

8月13日を見てみると16名が亡くなったとある

坂口さん:

考えてみたら、呼んだって何の役にも立たないのに、

でもやっぱり、そういうことにしないといけなかったんでしょうね。

命を守ることより、何にしても一番が国のため。

![]()

「なんであんなところに戻って行ったんでしょうね。

なんで誰も止めなかったんでしょうね。

ひと口に“軍国主義”と言いますけど、周りじゅう全部そうなっちゃうんですから」

弁護士・大阪空襲訴訟弁護団の大前さん

![]()

Q:なぜ当時はそんな論調がまかり通ったのか?

そもそもアメリカの非人道的で、国際法違反の大量虐殺、空襲の問題が問われなければならないが、

一方で日本政府の国策も大変問題。当時は政府に反対すると「非国民」と言われる時代。

日清戦争以来、日本は負けたことがなかったため、戦争の怖さを実感できなかった。

「戦争、空襲は怖くない」という宣伝に疑問も持たなかった。

マスメディアの問題もある。空襲に関しては検閲の対象になっていた。

内務省が確認したものでなければ報道できなかったので、被害実態が報道されなかった。

戦争末期の情報では、空襲に立ち向かう機材がないから、「手袋をはめて焼夷弾を投げ出せばいいんだ」とラジオや新聞で報道された。

Q:この「防空法」の影響はどれだけだったのか?

実際は逃げた方もいたが、多数ではなかった。隣り組の監視もあった。配給物資ももらえなくなる。

火を消してから逃げようとしても逃げ遅れて亡くなった人が大勢いた。

Q:これに対して、国はどう受け止めているのか?

被害者には補償を求める権利はない、実際、補償しようとしても、

誰にどう補償すればいいのか線引きも難しく、予算も困難だという指摘がある。

私たちは、一切の補償を全面的に否定する理由にはならないと思っている。しっかりとした議論が必要。

●当時もこうした義務に疑問の声が上がっていた。

![]()

![]()

火にむしろをかける練習(余計燃えるじゃん)/バケツリレーで消火する訓練

![]()

●「防空法」改正に関する帝国議会の議事録

![]()

![]()

議員の1人が空襲に対する認識が甘いと指摘していたが、

陸軍少将が「防空法」の意義を改めて強調し、法律案が可決した。

![]()

「戦争継続意志を高揚培養していくという方策に出ていただかなければならない」

●「防空法」改正から4年後、空襲の現実を突きつけられた「東京大空襲」

約10万人が死亡。27万戸の家屋が焼失。

翌日、今後の対応を話し合う秘密会議が開かれた。議員の1人が方針変更を訴えた。

「人貴きか物貴きか。消防なんぞやっておったら、皆死んでしまいます。

火は消さなくてもいいから逃げろ、これを願いたい」

しかし、ここでも改正案は棚上げされた。被害は全国にわたり拡大の一途をたどった。

終戦間近の7月、「青森空襲」では1000人の犠牲者が出た。

●当時、小学校6年生だった富岡せつさん(81)

![]()

叔母が2人の子どもとともに犠牲となった。

![]()

![]()

空襲の2ヶ月前から、富岡さんは叔母らとともに津軽の祖父母のもとに疎開していた。

しかし、逃げ出した市民に1週間以内に戻ってくるよう指示が出された。

戻らなければ、町会の名簿から抹消し、配給を停止するという厳しい内容だった。

その後、青森に戻った富岡さんら。その直後にB29が襲ってきた。

![]()

![]()

家の周りは火の海と化した。炎の中を逃げまどい辛うじて助かった富岡さん。

叔母は幼子2人とともに防空壕で亡くなった。

![]()

せつさん:

死ぬために青森に戻ってきた感じがします。

東京空襲でこんなに亡くなったのであれば、何か声を大にして言えなかったのか。

上に立つ人がもう少しなんとかならなかったのかな。

戦争が早く終わってくれていたら、犠牲者もずっと少なくなったと思う。

Q:被害が拡大しても方針が変えられなかったのはどうしてか?

「青森大空襲」は7月28日、終戦の2週間前だった。

政府は「逃げるな、火を消せ」という方針を最後まで貫いた。

東京大空襲で全部が焼け野原になっても、敗戦を認めなかった。

「国民は最後まで持ち場を守れ」と言われた。つまり、国が国民を守るのでなく、国民が国を守るのが義務とされた。

逃げることは「負け」を認めることになる。

Q:もっと早く戦争が終われば救われる命があったのに

青森大空襲も、戦争が早く終わっていれば回避できた。

鹿児島県で子どもの頃に空襲に遭われて片脚を失った70代の女性は親に聞いた。

「お母さん、どうして、あの時、大人たちは戦争を止めなかったの?」

「気づいた時には戦争になっていたんや」と答えた。

昭和12年に法が制定された時、国民は戦争が怖いと思っていなかった。

昭和16年に法が改正されて「逃げるな」となった時には「空襲は怖い」と思っても、逃げることはできない、気づいた時は遅かった。

Q:ここから私たちは何を学ぶべきか?

なによりも無関心であってはならない。今では「戦争は怖い」ということを歴史的体験として知っている。

だから、もし「この戦争は正しい」と大きく宣伝されたとしても、「本当だろうか?」と考えることができる。

今は「日本国憲法」のもとで、「表現・言論の自由」もしっかり保証されている。

疑問を持っている時は、それを広げていくことができる。

政治や国のあり方を、批判的な気持ちも含めて、しっかりと見つめていくことが同じ過ちを繰り返さないために大切。

Q:ツイッターの意見でも、「まったく知らなかった」という声がたくさんきている

知ることが大切。それによって今の私たちがどう生きていくかが問われるし、真剣に考えるきっかけになる。

未来の子どもたちから「あの時どうして戦争を止められなかったの?」と言われないような社会を作っていきたい。

今年は、太平洋戦争から71年目。

去年録りためた録画を1つ1つ観て、その都度アップしていこうと思う。

【内容抜粋メモ】

●70年前、空襲で被害に遭った豊村美恵子さん(88)

両親、2人のきょうだい、自身の右腕を失った。

戦後、国から一切の補償もないまま生きてきた。

「手を切らないでと言ったんだけど、目が覚めたら、ここが丸く包帯巻かれて、どう生きていいか分からなかった」

●3月10日「東京大空襲」

右は、NHKドラマ「東京が戦場になった日」より

太平洋戦争末期、全国200以上の都市で行われたアメリカ軍による無差別爆撃。

その被害の全容は未だに分かっていない。

●遺族が20年にわたって集めた犠牲者1万人の記録

その分析から意外な事実が分かった。

空襲が始まっても大勢が避難せずに町に残っていたのだ。

声の例:

「消火のため男は残れという声に逃げ遅れた」

「父は後から行くと別れ、それが最後でした」

「逃げちゃダメだった。逃げるのは非国民と言われてしまう」

●「防空法」

空襲から逃げることを禁じる国策があった。

犠牲者が増え続けても方針を改めることはなかった。

専門家:

●東京大空襲・戦災資料センター

※「資料館・記念館めぐりリスト」カテゴリー参照

焼夷弾によって、当時、木造家屋が多かった町は炎に包まれた

被害者は30万人、50万人とも言われる。

それを詳しく検証しようという動きが遺族や専門家の間で広まっている。

●父親を空襲で亡くした堀井利子さん(92)

空襲警報を聞いて、一家で逃げる途中、父が火を消すため自宅に引き返した。

「空襲の時は自ら火を消さなくてはいけない」と、当時、繰り返し周知されていた。

利子さん:

周りが燃えているのに、そこで初期防火をやっている人がいるわけですから、父は戻って行っちゃったの。

ジャンパー着て、火の舞っている家のほうに帰っていく背中を覚えていますね。

そればっかり言われていたんですから町会で。

●国立公文書館

消火活動を義務付け、罰則も設けられていた

「防空法」を研究する早稲田大学の水島教授

当時、国は国民が消火活動に消極的になることを恐れていたと指摘する

「守るべきものは“戦争遂行意志”。

つまり、戦争を続ける意志が、逃げろと言えば、みんな下がってしまう。

爆弾に向かって市民を突っ込ませるような法律になっていった」

[当時の内務省が推薦していた防火の手引き]

家庭にあるもので焼夷弾の火は簡単に消せることが強調され、空襲は怖くないという風潮が広まった

●当時16歳だった坂口さん(86)

戦時中、軍事物資を作っていた坂口さんの学校

ある日、警報が鳴り、学生が集められた。

校門前にいた生徒たちに向けて、飛来した米軍機が爆弾を落とした。

坂口さんは、校舎の裏に逃げて助かったが、同じクラスの4人が亡くなった。

坂口さん:

まだ学校に来る時間ではなかった。警報が鳴ったので走ってきて、玄関でみんなで待機して、

放送で富士山で方向を変えて、今、大月上空を飛行機が、と聞いていた。

当時の日誌が資料室に残っている。

8月13日を見てみると16名が亡くなったとある

坂口さん:

考えてみたら、呼んだって何の役にも立たないのに、

でもやっぱり、そういうことにしないといけなかったんでしょうね。

命を守ることより、何にしても一番が国のため。

「なんであんなところに戻って行ったんでしょうね。

なんで誰も止めなかったんでしょうね。

ひと口に“軍国主義”と言いますけど、周りじゅう全部そうなっちゃうんですから」

弁護士・大阪空襲訴訟弁護団の大前さん

Q:なぜ当時はそんな論調がまかり通ったのか?

そもそもアメリカの非人道的で、国際法違反の大量虐殺、空襲の問題が問われなければならないが、

一方で日本政府の国策も大変問題。当時は政府に反対すると「非国民」と言われる時代。

日清戦争以来、日本は負けたことがなかったため、戦争の怖さを実感できなかった。

「戦争、空襲は怖くない」という宣伝に疑問も持たなかった。

マスメディアの問題もある。空襲に関しては検閲の対象になっていた。

内務省が確認したものでなければ報道できなかったので、被害実態が報道されなかった。

戦争末期の情報では、空襲に立ち向かう機材がないから、「手袋をはめて焼夷弾を投げ出せばいいんだ」とラジオや新聞で報道された。

Q:この「防空法」の影響はどれだけだったのか?

実際は逃げた方もいたが、多数ではなかった。隣り組の監視もあった。配給物資ももらえなくなる。

火を消してから逃げようとしても逃げ遅れて亡くなった人が大勢いた。

Q:これに対して、国はどう受け止めているのか?

被害者には補償を求める権利はない、実際、補償しようとしても、

誰にどう補償すればいいのか線引きも難しく、予算も困難だという指摘がある。

私たちは、一切の補償を全面的に否定する理由にはならないと思っている。しっかりとした議論が必要。

●当時もこうした義務に疑問の声が上がっていた。

火にむしろをかける練習(余計燃えるじゃん)/バケツリレーで消火する訓練

●「防空法」改正に関する帝国議会の議事録

議員の1人が空襲に対する認識が甘いと指摘していたが、

陸軍少将が「防空法」の意義を改めて強調し、法律案が可決した。

「戦争継続意志を高揚培養していくという方策に出ていただかなければならない」

●「防空法」改正から4年後、空襲の現実を突きつけられた「東京大空襲」

約10万人が死亡。27万戸の家屋が焼失。

翌日、今後の対応を話し合う秘密会議が開かれた。議員の1人が方針変更を訴えた。

「人貴きか物貴きか。消防なんぞやっておったら、皆死んでしまいます。

火は消さなくてもいいから逃げろ、これを願いたい」

しかし、ここでも改正案は棚上げされた。被害は全国にわたり拡大の一途をたどった。

終戦間近の7月、「青森空襲」では1000人の犠牲者が出た。

●当時、小学校6年生だった富岡せつさん(81)

叔母が2人の子どもとともに犠牲となった。

空襲の2ヶ月前から、富岡さんは叔母らとともに津軽の祖父母のもとに疎開していた。

しかし、逃げ出した市民に1週間以内に戻ってくるよう指示が出された。

戻らなければ、町会の名簿から抹消し、配給を停止するという厳しい内容だった。

その後、青森に戻った富岡さんら。その直後にB29が襲ってきた。

家の周りは火の海と化した。炎の中を逃げまどい辛うじて助かった富岡さん。

叔母は幼子2人とともに防空壕で亡くなった。

せつさん:

死ぬために青森に戻ってきた感じがします。

東京空襲でこんなに亡くなったのであれば、何か声を大にして言えなかったのか。

上に立つ人がもう少しなんとかならなかったのかな。

戦争が早く終わってくれていたら、犠牲者もずっと少なくなったと思う。

Q:被害が拡大しても方針が変えられなかったのはどうしてか?

「青森大空襲」は7月28日、終戦の2週間前だった。

政府は「逃げるな、火を消せ」という方針を最後まで貫いた。

東京大空襲で全部が焼け野原になっても、敗戦を認めなかった。

「国民は最後まで持ち場を守れ」と言われた。つまり、国が国民を守るのでなく、国民が国を守るのが義務とされた。

逃げることは「負け」を認めることになる。

Q:もっと早く戦争が終われば救われる命があったのに

青森大空襲も、戦争が早く終わっていれば回避できた。

鹿児島県で子どもの頃に空襲に遭われて片脚を失った70代の女性は親に聞いた。

「お母さん、どうして、あの時、大人たちは戦争を止めなかったの?」

「気づいた時には戦争になっていたんや」と答えた。

昭和12年に法が制定された時、国民は戦争が怖いと思っていなかった。

昭和16年に法が改正されて「逃げるな」となった時には「空襲は怖い」と思っても、逃げることはできない、気づいた時は遅かった。

Q:ここから私たちは何を学ぶべきか?

なによりも無関心であってはならない。今では「戦争は怖い」ということを歴史的体験として知っている。

だから、もし「この戦争は正しい」と大きく宣伝されたとしても、「本当だろうか?」と考えることができる。

今は「日本国憲法」のもとで、「表現・言論の自由」もしっかり保証されている。

疑問を持っている時は、それを広げていくことができる。

政治や国のあり方を、批判的な気持ちも含めて、しっかりと見つめていくことが同じ過ちを繰り返さないために大切。

Q:ツイッターの意見でも、「まったく知らなかった」という声がたくさんきている

知ることが大切。それによって今の私たちがどう生きていくかが問われるし、真剣に考えるきっかけになる。

未来の子どもたちから「あの時どうして戦争を止められなかったの?」と言われないような社会を作っていきたい。