今回は時間があったから、久々、近所の図書館のCDコーナーを丁寧気味に見た。

それぞれの図書館には、レンタル屋にもない掘り出しものがある。

日本でしか発売されなかった未発表曲集や、意外なコンピ、ベスト盤、、、

もう廃盤になってるものも多いから、古レコード屋巡りに似た楽しみがある。

今回も、前回の「ウッドストック」つながりから、ジャニスのアルバムまで見つけた![]()

でも、近所の図書館だけに、これまでも何度も目を皿にして漁ったのを忘れて、同じアルバムを借りてしまう![]()

だから、記録に残しているんだけど。

これまで、CD貸し出しは5枚までのうち、予約した分も含むんだとばかり思っていたら、

それは枚数に入れないとのことで、予約の多いアルバムを気長に待つ間も5枚ずつ借りていいのか(今ごろ![]()

●星の王子さま 音楽物語 音楽:服部隆之

以前から本の朗読CDが気になっていて、目が見えない人用だと決めつけていたけれども、そうじゃないんだと分かった。

「音楽物語」と題されたこのCDは、読み聞かせと同じくココロを豊かにする効果がある。

文字で読むのもいいけど、音でも十分に想像力をふくらませることができる。

おまけに音楽がのることで、より楽しめる。

そして、なぜだか聞いているうちに、宮沢賢治の物語りを聴いている錯覚を覚えた。まるでソックリだ。

読み終えたばかりのサリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』とも重なって、私は途中で泣いてしまった。

大人の世界がいかに陳腐でインチキか。

それを、そう思わないで生きている人たちに分かってもらうのがどんなに難しいか。

そんならずっと大人になんかならなくたっていいじゃないか。

テグジュペリもずっと砂漠で行方不明のほうがいい。

星の王子さまは、重い肉体を捨てたことで魂となり、自分の星へと還って行った![]()

私たちは星空を見上げるたびに、彼の星のことや、1本のバラ![]() 、3つの火山、箱の中のヒツジのことを思い出しつづけるんだ。

、3つの火山、箱の中のヒツジのことを思い出しつづけるんだ。

メインテーマ 作詞:大貫妙子 作曲:矢野顕子 歌:薬師丸ひろ子

![]()

![]()

![]()

【ライナー抜粋メモ】

1959年、がんのため37歳で世を去ったフランスの名優ジェラール・フィリップ(![]() )による、ラジオ放送用の録音をレコード化したアルバムがある。

)による、ラジオ放送用の録音をレコード化したアルバムがある。

日本で本書が長く愛された最大の功績は、内藤濯の見事な訳文にある。

全文を音読すると2時間を超えるため、いくつかのエピソードを割愛せざるを得なかった。

【ライナー抜粋メモ~内藤濯 岩波書店『図書』1962年11月号より】

1940年といえば、フランスがナチスドイツに屈して、息苦しい空気に包まれた年。

航空将校の職にあったテグジュペリは復員![]() 、妹の家で文筆生活をしようと思ったが、そんな自由は許されなかった。

、妹の家で文筆生活をしようと思ったが、そんな自由は許されなかった。

NYに行くと、アメリカ人が、ヨーロッパの危機に無頓着だと気づき、モラリストの良心が傷ついた。

『人間の土地』が『風と砂と星』という英語本となりベストセラーとなる。

1939年の冬、下書きの記録があることから、本書は、あの大戦の暗雲下で書かれたことになる。

飛行機から下を眺めるうちに、“つまらないことにひっかかって、ほんとうのことのよさを知らずにいる”、

“間違ったことを、ほんとうだと思っている”人間の馬鹿らしさをつくづく情けなく思ったことだろう。

「かつて子どもだったことを忘れずにいる大人はいくらもいない」(テグジュペリ)

今の世の中は、子どもでいながら、子ども心の純真さをじっくりと味あわないうちに、ひと足跳びに大人になった、

あるいは、大人にならされた類の人が、思いのほか多すぎるのではないでしょうか。

テグジュペリのねらいは、大人に、かつての子ども心を取り戻させて、この世をもっと息苦しくないものにしようとした、

あるいは、いつまでも子ども心を失わずにいる大人こそ、ほんとうの大人であることを知らせようとしたことにあるのでしょう。

この童話は、子どもと大人が肩を並べて読むべき、むしろ、大人向きの童話です。

「肝心なことは目に見えない」

この美しさは、“言葉は勘違いのもと”という考えとつながって、この童話の基調になっている。

「家でも、星でも、砂漠でも、その美しいところは、目に見えないのさ」

「王子さまは、1本の木が倒れでもするように、しずかに倒れました。

音ひとつ、しませんでした。

あたりが、砂だったものですから」

この訳本が大学の心理学で研究材料にとりあげられたという。

(このシリーズはほかにもあって、『ぞうのババール』ではキヨシローさんが語りをしている![]()

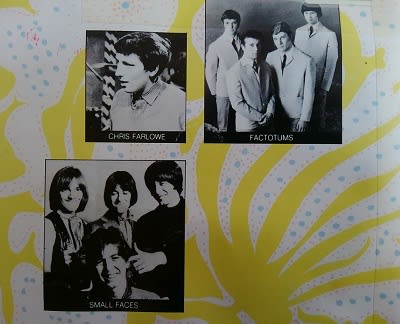

●ブリティッシュ・ポップ・シングル・コレクションVol.2

(IMMEDIATE SINGLE COLLECTION VOL.2)

![]()

![]()

収録曲:

1. アイム・オンリー・ドリーミング(スモール・フェイセス)

2. メアリー・アン(グリン・ジョンズ)

3. ユー・ベイビー(ザ・タートルズ)

4. ユー・ドント・ケア(ヴァル・レントン)

5. ガール・ドント・テル・ミー(トニー・リヴァース)

6. エヴリシング・ゴナ・ビー・オーライト(P.P.アーノルド)

7. ビッグ・シティ(ニッキー・スコット)

8. さらば華麗なる七人(エーメン・コーナー)

9. 素敵な君(ファクトトゥムズ)

10. マン・ウィズ・オール・ザ・トイズ(ザ・ヴァリエイションズ)

11. スキット・スキャット(ザ・モッキンバーズ)

12. ユー・キャント・バイ・マイ・ラヴ(バーバラ・リン)

13. ソウル・ブラザー(チャールズ・ディケンズ)

14. スティックス・アンド・ストーンズ(ウォーム・サウンズ)

15. エンジェル・オブ・ザ・モーニング(P.P.アーノルド)

16. ソルジャーズ・ドリーム(トゥインクル)

17. 恋泥棒(ザ・モッキンバーズ)

18. ゴーイング・バック(ゴールディー)

19. ソー・カム・イン(フリュアー・デ・レイス)

20. 想い出の四月(クリス・ファーロウ)

21. 友情の証(バーバラ・リン)

22. イタリアン・セレナーデ(ロンドン・ウエイツ)

23. 邪魔をするなよ(トワイス・アズ・マッチ)

24. コール・アゲイン(ザ・ポエッツ)

【ライナー抜粋メモ~赤岩和美】

このアルバムは、60年代に活動したユニークなインディレーベル「イミディエイト」

(ストーンズのマネージャーをしていたアンドリュー・ルーグ・オールダムによって運営されていた)から発売された83枚のシングルと、

サブレーベルの「インスタント」から発売された5枚のシングルから選曲された、日本独自のコンピレーション。

オールダムは、初期のビートルズなどのパブリシスト(宣伝マン)として働いていた。

契約タレントのニコは、のちにヴェルヴェッツに参加。

オールダムは、女性シンガーが好みだったようだ。

1970年になると、契約バンドのツアーなどにかかる経費がかさんで資金繰りに失敗し、閉鎖された。

現在はイギリスのキャッスル・コミュニケーションズの管理下に置かれている。

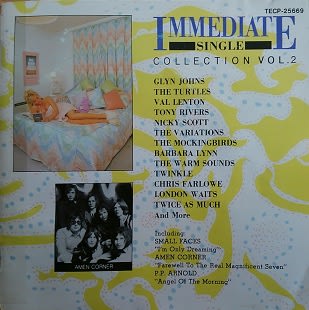

●Stevie Wonder Greatest Hits

![]()

ディランのカバーまである/驚

【ライナー抜粋メモ~河地依子】

スティーヴィーは早産による未熟児として生まれ、保育器から出た時には視力を失っていたため、

自分のどこが人と違うのか、幼少時にはまったく分からなかった。

戸外を駆け回ったり、ローラースケート、水泳をして、映画まで観に行きたがった。

膨大な視覚的情報に神経が分散されない分、聴覚が研ぎ澄まされたのは確実で、

ドラム、ピアノ、ハモニカ、手にする楽器を次々にマスターしていった。

1961年、モータウンを訪ね、ベリー・ゴーディは“この楽器、弾けるかい?”と言うと、

そこにあったすべての楽器を演奏し、“よし、契約だ”と言われた。

しかし、モータウンは、この少年をどう売り出せばいいか方針を決めかねていた。

1962年、スティーヴィーはアポロシアターのオープニングアクトに出演し、

元気よく飛び回りながら歌う少年に観客は大いに湧き、このライヴの勢いをそのままレコードに収めることを思いついた。

それが♪Fingertips Part 2 。

その後、変声期、ポリープの手術という追いうちがあり、しばし休養を余儀なくされた。

当時、人気のディラン、ビートルズ、ディオンヌ・ワーウィックなどを聴いて胸を打たれ、

「まるで天国から降りてきた天使のようだった」と後に語っている。

1966年、♪Uptight (Everything`s Alright) がR&Bチャート1位となり、スタジオ録音の初ヒットとなる。

60年後半、公民権運動が激動の時代で、デトロイトでも1967年に43人の死者を出した暴動![]() が起こり、

が起こり、

モータウンのオフィスは奇跡的に無事だったが、街はほぼ壊滅状態となり、何千もの家族が焼け出された。

以後、スティーヴィーの音楽にも政治的な視点が表れてくる。

【ライナー抜粋メモ~高見展】

これは、スティーヴィーのキャリアの初期をまとめるベスト盤。

アーティストの「売り」という意味で、モータウンは非常にシビアな選択を常に断行してきた傾向の強いレーベルだった。

後半は、天才少年時代のスティーヴィーオンパレード状態に驚きつつも、

前半の青年の成長に心を動かされる作品集となっている。

青年といえど、まだハイティーンだったから、やはり才能とは空恐ろしいと痛感する。

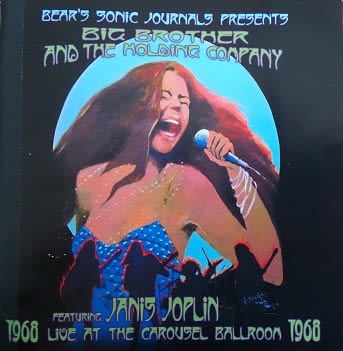

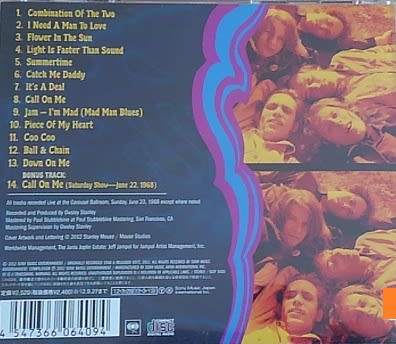

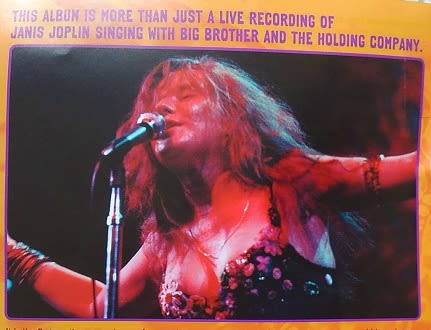

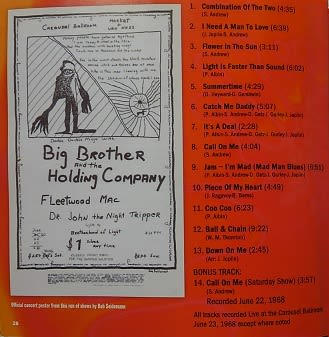

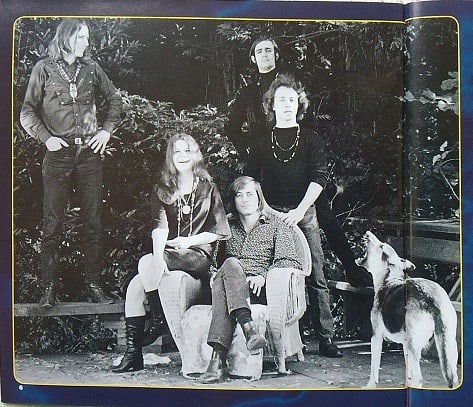

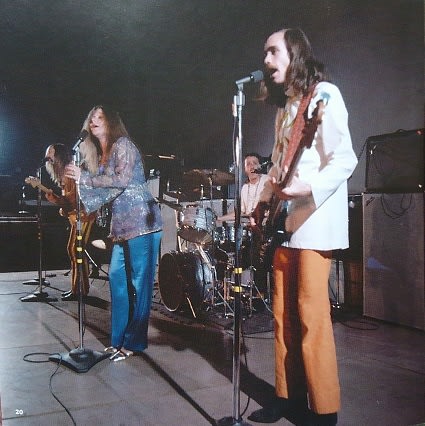

●Live at the Carousel Ballroom 1968/Janis Joplin Big Brother & the Holding Company

![]()

![]()

'60年代ファッションも自由で好き。形は着心地が良さそうだし、サイケでカラフルな色と模様は楽しい。

友人のアイデアでブラジャーを縫いつけた衣装で歌うジャニスの写真もライナーに載っている。

マーク・ボランの衣装も可愛くて、一時期似たような雰囲気のものを探して着ていたことがあったっけ。

![]()

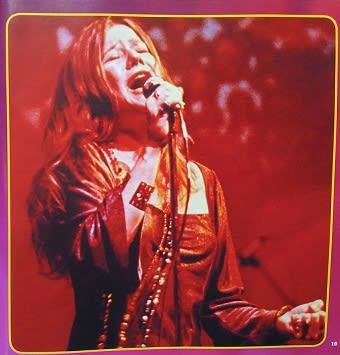

ジャニスと言えば、彼女のシャウトを初めて目にしたママズ&パパスのヴォーカルが

口をあんぐりあけっぱになってた映像が思い出される。

今回のアルバムはその衝撃のデビュー、当時のサイケ音楽の流れも含めてライナーでまたまたとても勉強になった。

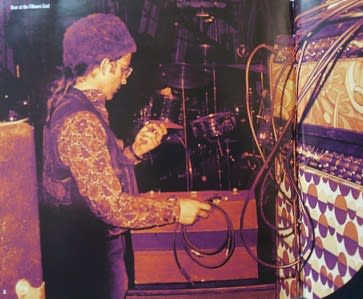

どうやら、サウンドをしきっていた男性が、当時録音した膨大なライブラリーの中の1つを発売したようで、

今のPAシステムとは比べ物にならないお粗末な録音環境を大変革した人物のようで、

機械や音質のことはサッパリ分からないけれども、当時のサンフランシスコの熱気あふれる音楽シーンが伝わるライナーだった。

【ライナー抜粋メモ~室矢憲治(2012)】

♪君がサンフランシスコに行くのなら、忘れないで、髪に花をさしていくように

1967年、ママズ&パパスのジョン・フィリップスらが企画した『モンタレー・インターナショナル・ポップ・フェスティバル』は、世界の注目を集めた。

この年のはじめ、フリーイベント『ヒューマン・ビー・イン』はヒッピームーブメントの象徴、

アメリカ社会へのアンチテーゼとして「サマー・オブ・ラブ」という造語とともに大きく報道されていた。

O.レディング、ジミらとともに、爆発的喝采を浴びたのが、最も目立たない存在だったBig Brother & the Holding Companyだった。

これから、わずか3年、スターダムの光と影の間を猛烈なスピードで駆け抜け、わずか3枚のアルバムと神話を残して世を去ったジャニス。

中心地となった「ヘイト・アシュベリー」には、デッド・ファミリーが住んでいた家が有名。

その近くにボヘミアン系旅行者に部屋を貸していたビクトリア朝ハウスがあった。

チェット・ヘルムズが地下におりると、下宿人のサム・アンドリューとピーターらがいた。

そこはヘルムズの発案で50セントで誰もが出入りできる最初のライヴスペースになった。

ジェームス・ガーリーの父はスタントマンで、炎![]() の輪くぐりなど過激な少年時代を過ごした。

の輪くぐりなど過激な少年時代を過ごした。

ピーターはギターをベースに持ち替えた。ドラムはチャック・ジョーンズ。

満足に楽器も弾けない面々だが、照明がかもしだすこの場所の独特な雰囲気はたくさんの客をひきつけた。

合い言葉は「自分たちのことをやれ!」

シスコのロックシーンはこうして、サウンド、サイト、ダンスが合体した「体験」のエキシビションとして始まった。

![]()

![]()

![]()

![]()

「アシッドテスト」というイベントを催していた、スイスの製薬会社の化学者アルバート・ホフマンのラボで

「LSD-25」という新薬をどう使用すべきかCIAや政府が秘密裏に実験している間に、

シスコの若者たちはパーティで使っていた。

サムらのマネージャーになったチェットは、バンド名を決めようと紙切れに書きまくった。

ジョージ・オーウェルの小説『1984』(ジョン・ハートの主演映画![]() )から「Holding Company」(ドラッグを持つ連中という意味のスラングでもある)と、

)から「Holding Company」(ドラッグを持つ連中という意味のスラングでもある)と、

チェットの恋人が間違えて「Big Brother & the Holding Company」と言った瞬間に決まった。

1966年、「トリップフェスティヴァル」には、シスコの音楽、文化シーンの担い手らが一同に集まった。

そこに「ベアー」ことスタンリー・オーズリーがいた。1963年、LSDの製造をして逮捕され、後に釈放。

この革命の鍵を握るのはミュージシャンと考えていた。

オーズリー・アシッドは、パリ、ロンドンに広がり、アルバム『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』となった。

ビル・グラハムは、冷血なビジネスマンと陰口を言われたが、社会活動グループ、医療グループへの献金を惜しまなかった。

伝説の社会風刺コメディアン、レニー・ブルース(ダスティン・ホフマンが演じてた![]() )の最後の公演を催した。

)の最後の公演を催した。

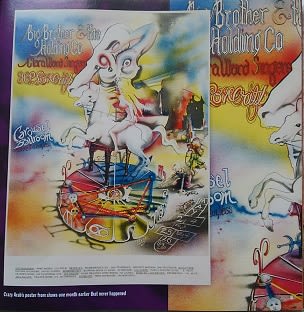

ウェス・ウィルソンが考案したサイケデリック文字や、デザインは注目を集めた。

今ではこの時代のポスターは、1枚何百ドル、何千ドルのコレクターズアイテムとなっている。

![]()

![]()

1966年、天性のフリースピリット、不世出のブルースシンガー、ジャニスが訪れ、

Holding Companyのメンバと1年ともに生活した。

思えば、1967年の『モンタレー・フェスティバル』~1969年の『ウッドストック』から、

ビッグマネーを持ったスーツ姿の男たちが現れはじめ、それまでの創造的な友愛の絆を解体させたのではないだろうか。

コズミック・ブルース・バンドのライヴを聴いた音楽評論家ラルフ・グリーソンは、

「あの仲間たちのもとへ帰ってやり直したほうがいい」と書いた時、ジャニスは怒り、嘆き悶えたという。

ジミ・ヘンドリックス・エキスペリエンスからノエルとミッチをクビにするよう耳元に囁いたのは誰だろう。

その後、ジミ、ジャニス、ジム・モリソンと27歳の天国へのパレードを僕らは見なければならなかった。

♪Ball & Chain は、ジャニスの敬愛するビッグ・ママ・ソーントンの曲。

彼女がシスコの小さなクラブでライヴをすると聞き、その場でアレンジを思いつき、

歌わせて欲しいと楽屋を訪ねると、喜んで承諾し、歌詞を書いてくれたエピソードがある。

バンドの向こうには「ベアー」というもう1人の天才が見える。

アシッド・ミリオネアとして敬われ、その後、「サウンドマン」として加わり、このアルバムを残してくれた。

1970年、『フェスティバル・エキスプレス』でジャニスに不得意なアルコール・トリップにはめられ、

酔った勢いで、高校生のように「おまえが好きだよ」と告白したものの「やめてよ」とあしらわれていたガルシア。

「これまで体験したライヴイベントの中で最もハイな体験をした」と後に語っていた。

【ライナー抜粋メモ~シーラ・スタンリー】

本作はベアーの描いたヴィジョンそのものです。

![]()

![]()

【ライナー抜粋メモ~ベアー】

私は、このアルバムがビッグ・ブラザーの究極のライヴアルバムと高評価されることを信じている。

なにより、このテープが劣化せず生き延びていたということだ。

この時代のライヴ会場のステージには、シンガーたちのためのモニター設備など存在せず、

会場の反響音、楽器の音を頼りにキーを確かめるしかなかった。

だからライヴ盤は、マルチトラックで録音後、オーヴァーダビングで修正がよく行われていた。

だが、それが“ライヴアルバム”だろうか?

これは手直しを一切加えていない。ミスもそのまま。リアルライヴだ。

あの週末の2日間のショーをすべて録音するだけの空きテープはなかった。

それでも、あの遥か昔の熱い夜のショーはすべて録ることができた。

テープヒスも、劣化による徴候もない。理想的な保管でなかったにも関わらず、

このテープが31年という時の流れを無事に過ごせたのは本当に驚くべきことだ。

PAシグナルは左のチャンネル、ほぼすべての楽器の演奏は右のチャンネルに入れる方法。

めいっぱいヴォリュームを上げてくれ!

スピーカーを動かして、3チャンネルを使って、右チャンネルを2番目のアウトチャンネルにデュープして、

左チャンネルをセンターに持ってくるとよい。

![]()

【ライナー抜粋メモ~ヤーン・ウヘルスキー】

ビーズ飾り、ピースサイン、あの頃の若者のシンボル。

デッドのサウンドマンのベアー。

町のあちこちにコミューンが生まれ、ヒッピーランドと化したシスコ。

ジャニスはアウトライアーだった。

テキサスの田舎町で育ち、唯一の夢は石油精製所の町からおさらばすること。

![]()

大学を中退し、結婚生活を試してみたり、ビールにありつくためだけにバーを回って歌ったり。

彼女がオースティンのクラブで歌っている時に出会ったチェットも、故郷テキサスに馴染めず、シスコに行った。

1963年、彼はジャニスを熱心に誘い、50時間のヒッチハイクでシスコに到着。

コーヒー・ギャラリーなどの店でアカペラで歌い始めた。食うや食わずのギリギリ生活。

失業保険で安宿代を払い、わずかな金でドラッグを買い、大酒を飲み、後に命取りとなるスピードを始めた。

1965年オートバイ事故に遭い、酔っ払いに殴打されたり、万引きで逮捕されたり、

アンフェタミン依存も大きくなり、故郷に戻って行った。

1966年、チェットはつかまえるよう支持し、あっという間に彼女は帰ってきた。

チェットがマネジメントしていたのはHolding Company。

バンドに成功を呼び込むには女性シンガーが不可欠と感じていた。

「冗談じゃない。私はヒッピーじゃないし、歌手として有名になりたいなんて、これっぽっちも考えていなかったのよ。

私はビートニクになりたかっただけ。自分がいい声をしているのは分かっていた。

歌えば、ビールをおごってもらえる。そしたら誰かが私をつかまえてロックバンドに投げ込んだわけ。

私は“これ以外にない!”と感じたの。たぶんそれがトラブルのもとだったのかも」

バンドメンバは最初、違和感を感じた。

「僕たちはそれなりに評価を得たロックバンドだったからね。

彼女はテキサスのちび娘。ヒッピーには見えなかった。

自分に何を期待しているかに気づくと、ジャニスはたちまち、ブレスレット、

クラッシュヴェルヴェット地のベスト、腕にタトゥーを入れ、華麗なヒッピーチックに変身した。

彼女があの歌い方をするようになったのは、オレたちに合わせるためだったんだ」

![]()

D.A.ペネベイカー監督のドキュメンタリー映画『モントレー・ポップ』で、

ママズ&パパスのキャス・エリオットが「Wow! That's really heavy!」と声を上げているのが見れる。

一方、この映画に映っていないのは、ディランのマネジャー、アルバート・グロスマンが、

こっそりジャニスをつかまえて長時間話しこんでいたこと。

半年後、彼はバンドのマネジャーになった。

1968年、バンド名は、「ジャニス・ジョップリン&the Holding Company」に変わった。

当時、どんなにワイルドな行動をしていたとはいえ、本音と建前のダブルスタンダード。

多くの女性は、まだ社会的、精神的にもけして男性と同格ではなかった。

「ビッグ・ブラザーと歌って、私は初めて自分のエモーションを活かす術を知ったの」

爆発的なエナジー、アーティストとオーディエンスの境界線が壊れていく、危険とも思えるスリル。

ジャニスは、お気に入りのウイスキー、サザンコンフォートは飲んでも、LSDには手を出さなかった。

これは彼らのピークと呼べる演奏。

このレコーディングがバンド解散のわずか2ヶ月前なのは幸運としか言いようがない。

![]()

【ライナー抜粋メモ~スターファインダー・スタンリー】

これは2011年、第二の故郷オーストラリアで交通事故で他界した父が

『カルーセル・ボールルーム』で録音し、死後、初めて発表されたアルバムだ。

父は「ベアー」と呼ばれることを好んでいた。

当時のPAは出力もなく、ローファイで、お粗末だった。

父はいつも機材を作り直し、メイカーにアドバイスしたり、

マイク、アンプ、スピーカー、配線に至るまで、アップグレードする努力をした。

作業ノート代わりに演奏を録音し、その音響日誌が「ソニック・ジャーナル」の始まり。

彼はEQがキライだった。

2つのスピーカーをくっつけて並べ、音量をめいっぱい上げれば、

ホラ、そこはあの短くも最高の輝きを放った1968年の『カルーセル・ボールルーム』だ。

彼は君ににんまりしてこんなことを言うだろう。

実はこのテープが出てきた場所には、もっと別のテープがいっぱいあるんだけどね、と。

【ライナー抜粋メモ~ボブ・スコット(レコーディング・エンジニア)】

ベアーのサウンドをミックスする際のテクニックの基本は、

自然界では1つのソースから同時に2つの音が流れてくることはないということだ。

1つのスピーカーからの音が別のスピーカーからの音より、少し早く耳に届いてしまう。「comb filtering」

これを解決するために、ステレオでは常識の左右のスピーカーを変えてしまう。

ここでクローズアップされるのは「スピル」(はみだし音)だ。

ボーカルマイクが拾うギター音など、このスピル音が、

スペース感やレコーディングに深みを与えると彼は考える。

多方向マイクを使い、スピルをどんどん拾えと推奨する。

このレコーディング法なら、三次元のサウンドがレコーディングできる。

もう、2つのスピーカーの間に座る必要もないわけだ。

【ライナー抜粋メモ~ジョエル・セルヴィン】

とくに「ステージ・モニター・システム」は今日では定番になっている。

ベアーは、今日のコンサート・サウンドシステムの生みの親ともいうべきだ。

すべてのデッドの演奏を録音すべきと主張し、その保管庫は、他のどのバンドも及ばない。

振り返れば、高い理想を持った半年にわたる社会的、音楽的実験は、

ヘイト・アシュベリー/シスコに起きたユートピア的運動の高みを今日に伝える試みだった。

ビッグ・ブラザーは本質的にライヴバンドで、このリリースは歴史的快挙だろう。

数曲はすでに1972年の『ジョップリン・イン・コンサート』に収められている(そうなの!?

しかし、それは不本意な形で、今回のものこそ、ベアーが本来、意図していたものだ。

![]()

【ライナー抜粋メモ~ローニー・スタンリー(カルーセルの舞台監督)】

『カルーセル・ボールルーム』のオープンは1968年3月15日~17日の3日間。

1967年、LSD製造の共同謀議の嫌疑でベアーが逮捕され、デッド・ファミリーは沈みこんでいた。

当時、シスコでロックショーが行える場所は3ヶ所。

チェットの「アヴァロン・ボールルーム」、ビル・グラハム運営のフィルモアとウィンターランド。

だが、ビルは、音楽より金儲けという印象。

『カルーセル・ボールルーム』のリースを手に入れたのは、グラハム的興行主義とは違うあり方を探すためだった。

ガルシアは、ミュージシャンらの相互利益のための場所にしよう、無料で演奏するハウスバンドを置こうと提案した。

グロスマンは演奏まかりならぬと許さなかったが、エアプレイン、クイックシルヴァー、デッドは賛同。

ベアーは、航空産業で仕事をしていた時代に知った最先端コンポーネントを使って新たに配線しなおした。

彼はロックンロールは出力のパワーがすべてだと見ていた。

彼はマッキントッシュの真空管アンプを使った。

最後はお金にフォーカスするビルの勝ちだった。

音楽を大事にしようという思いだけでは、会場を持続的に運営することは不可能だったのだろう。

カルーセルの終わりが間近と気づき、作家のケン・キージーは易占いをしてメッセージを読み上げた。

「すべては変幻流転、なにひとつ続くものはなし」

ビッグ・ブラザーのショーはキャンセルされたが、クロージングナイトのわずか1、2週間前に出演の約束をしてくれた。

![]()

それぞれの図書館には、レンタル屋にもない掘り出しものがある。

日本でしか発売されなかった未発表曲集や、意外なコンピ、ベスト盤、、、

もう廃盤になってるものも多いから、古レコード屋巡りに似た楽しみがある。

今回も、前回の「ウッドストック」つながりから、ジャニスのアルバムまで見つけた

でも、近所の図書館だけに、これまでも何度も目を皿にして漁ったのを忘れて、同じアルバムを借りてしまう

だから、記録に残しているんだけど。

これまで、CD貸し出しは5枚までのうち、予約した分も含むんだとばかり思っていたら、

それは枚数に入れないとのことで、予約の多いアルバムを気長に待つ間も5枚ずつ借りていいのか(今ごろ

●星の王子さま 音楽物語 音楽:服部隆之

以前から本の朗読CDが気になっていて、目が見えない人用だと決めつけていたけれども、そうじゃないんだと分かった。

「音楽物語」と題されたこのCDは、読み聞かせと同じくココロを豊かにする効果がある。

文字で読むのもいいけど、音でも十分に想像力をふくらませることができる。

おまけに音楽がのることで、より楽しめる。

そして、なぜだか聞いているうちに、宮沢賢治の物語りを聴いている錯覚を覚えた。まるでソックリだ。

読み終えたばかりのサリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』とも重なって、私は途中で泣いてしまった。

大人の世界がいかに陳腐でインチキか。

それを、そう思わないで生きている人たちに分かってもらうのがどんなに難しいか。

そんならずっと大人になんかならなくたっていいじゃないか。

テグジュペリもずっと砂漠で行方不明のほうがいい。

星の王子さまは、重い肉体を捨てたことで魂となり、自分の星へと還って行った

私たちは星空を見上げるたびに、彼の星のことや、1本のバラ

、3つの火山、箱の中のヒツジのことを思い出しつづけるんだ。

、3つの火山、箱の中のヒツジのことを思い出しつづけるんだ。メインテーマ 作詞:大貫妙子 作曲:矢野顕子 歌:薬師丸ひろ子

【ライナー抜粋メモ】

1959年、がんのため37歳で世を去ったフランスの名優ジェラール・フィリップ(

)による、ラジオ放送用の録音をレコード化したアルバムがある。

)による、ラジオ放送用の録音をレコード化したアルバムがある。日本で本書が長く愛された最大の功績は、内藤濯の見事な訳文にある。

全文を音読すると2時間を超えるため、いくつかのエピソードを割愛せざるを得なかった。

【ライナー抜粋メモ~内藤濯 岩波書店『図書』1962年11月号より】

1940年といえば、フランスがナチスドイツに屈して、息苦しい空気に包まれた年。

航空将校の職にあったテグジュペリは復員

、妹の家で文筆生活をしようと思ったが、そんな自由は許されなかった。

、妹の家で文筆生活をしようと思ったが、そんな自由は許されなかった。NYに行くと、アメリカ人が、ヨーロッパの危機に無頓着だと気づき、モラリストの良心が傷ついた。

『人間の土地』が『風と砂と星』という英語本となりベストセラーとなる。

1939年の冬、下書きの記録があることから、本書は、あの大戦の暗雲下で書かれたことになる。

飛行機から下を眺めるうちに、“つまらないことにひっかかって、ほんとうのことのよさを知らずにいる”、

“間違ったことを、ほんとうだと思っている”人間の馬鹿らしさをつくづく情けなく思ったことだろう。

「かつて子どもだったことを忘れずにいる大人はいくらもいない」(テグジュペリ)

今の世の中は、子どもでいながら、子ども心の純真さをじっくりと味あわないうちに、ひと足跳びに大人になった、

あるいは、大人にならされた類の人が、思いのほか多すぎるのではないでしょうか。

テグジュペリのねらいは、大人に、かつての子ども心を取り戻させて、この世をもっと息苦しくないものにしようとした、

あるいは、いつまでも子ども心を失わずにいる大人こそ、ほんとうの大人であることを知らせようとしたことにあるのでしょう。

この童話は、子どもと大人が肩を並べて読むべき、むしろ、大人向きの童話です。

「肝心なことは目に見えない」

この美しさは、“言葉は勘違いのもと”という考えとつながって、この童話の基調になっている。

「家でも、星でも、砂漠でも、その美しいところは、目に見えないのさ」

「王子さまは、1本の木が倒れでもするように、しずかに倒れました。

音ひとつ、しませんでした。

あたりが、砂だったものですから」

この訳本が大学の心理学で研究材料にとりあげられたという。

(このシリーズはほかにもあって、『ぞうのババール』ではキヨシローさんが語りをしている

●ブリティッシュ・ポップ・シングル・コレクションVol.2

(IMMEDIATE SINGLE COLLECTION VOL.2)

収録曲:

1. アイム・オンリー・ドリーミング(スモール・フェイセス)

2. メアリー・アン(グリン・ジョンズ)

3. ユー・ベイビー(ザ・タートルズ)

4. ユー・ドント・ケア(ヴァル・レントン)

5. ガール・ドント・テル・ミー(トニー・リヴァース)

6. エヴリシング・ゴナ・ビー・オーライト(P.P.アーノルド)

7. ビッグ・シティ(ニッキー・スコット)

8. さらば華麗なる七人(エーメン・コーナー)

9. 素敵な君(ファクトトゥムズ)

10. マン・ウィズ・オール・ザ・トイズ(ザ・ヴァリエイションズ)

11. スキット・スキャット(ザ・モッキンバーズ)

12. ユー・キャント・バイ・マイ・ラヴ(バーバラ・リン)

13. ソウル・ブラザー(チャールズ・ディケンズ)

14. スティックス・アンド・ストーンズ(ウォーム・サウンズ)

15. エンジェル・オブ・ザ・モーニング(P.P.アーノルド)

16. ソルジャーズ・ドリーム(トゥインクル)

17. 恋泥棒(ザ・モッキンバーズ)

18. ゴーイング・バック(ゴールディー)

19. ソー・カム・イン(フリュアー・デ・レイス)

20. 想い出の四月(クリス・ファーロウ)

21. 友情の証(バーバラ・リン)

22. イタリアン・セレナーデ(ロンドン・ウエイツ)

23. 邪魔をするなよ(トワイス・アズ・マッチ)

24. コール・アゲイン(ザ・ポエッツ)

【ライナー抜粋メモ~赤岩和美】

このアルバムは、60年代に活動したユニークなインディレーベル「イミディエイト」

(ストーンズのマネージャーをしていたアンドリュー・ルーグ・オールダムによって運営されていた)から発売された83枚のシングルと、

サブレーベルの「インスタント」から発売された5枚のシングルから選曲された、日本独自のコンピレーション。

オールダムは、初期のビートルズなどのパブリシスト(宣伝マン)として働いていた。

契約タレントのニコは、のちにヴェルヴェッツに参加。

オールダムは、女性シンガーが好みだったようだ。

1970年になると、契約バンドのツアーなどにかかる経費がかさんで資金繰りに失敗し、閉鎖された。

現在はイギリスのキャッスル・コミュニケーションズの管理下に置かれている。

●Stevie Wonder Greatest Hits

ディランのカバーまである/驚

【ライナー抜粋メモ~河地依子】

スティーヴィーは早産による未熟児として生まれ、保育器から出た時には視力を失っていたため、

自分のどこが人と違うのか、幼少時にはまったく分からなかった。

戸外を駆け回ったり、ローラースケート、水泳をして、映画まで観に行きたがった。

膨大な視覚的情報に神経が分散されない分、聴覚が研ぎ澄まされたのは確実で、

ドラム、ピアノ、ハモニカ、手にする楽器を次々にマスターしていった。

1961年、モータウンを訪ね、ベリー・ゴーディは“この楽器、弾けるかい?”と言うと、

そこにあったすべての楽器を演奏し、“よし、契約だ”と言われた。

しかし、モータウンは、この少年をどう売り出せばいいか方針を決めかねていた。

1962年、スティーヴィーはアポロシアターのオープニングアクトに出演し、

元気よく飛び回りながら歌う少年に観客は大いに湧き、このライヴの勢いをそのままレコードに収めることを思いついた。

それが♪Fingertips Part 2 。

その後、変声期、ポリープの手術という追いうちがあり、しばし休養を余儀なくされた。

当時、人気のディラン、ビートルズ、ディオンヌ・ワーウィックなどを聴いて胸を打たれ、

「まるで天国から降りてきた天使のようだった」と後に語っている。

1966年、♪Uptight (Everything`s Alright) がR&Bチャート1位となり、スタジオ録音の初ヒットとなる。

60年後半、公民権運動が激動の時代で、デトロイトでも1967年に43人の死者を出した暴動

が起こり、

が起こり、モータウンのオフィスは奇跡的に無事だったが、街はほぼ壊滅状態となり、何千もの家族が焼け出された。

以後、スティーヴィーの音楽にも政治的な視点が表れてくる。

【ライナー抜粋メモ~高見展】

これは、スティーヴィーのキャリアの初期をまとめるベスト盤。

アーティストの「売り」という意味で、モータウンは非常にシビアな選択を常に断行してきた傾向の強いレーベルだった。

後半は、天才少年時代のスティーヴィーオンパレード状態に驚きつつも、

前半の青年の成長に心を動かされる作品集となっている。

青年といえど、まだハイティーンだったから、やはり才能とは空恐ろしいと痛感する。

●Live at the Carousel Ballroom 1968/Janis Joplin Big Brother & the Holding Company

'60年代ファッションも自由で好き。形は着心地が良さそうだし、サイケでカラフルな色と模様は楽しい。

友人のアイデアでブラジャーを縫いつけた衣装で歌うジャニスの写真もライナーに載っている。

マーク・ボランの衣装も可愛くて、一時期似たような雰囲気のものを探して着ていたことがあったっけ。

ジャニスと言えば、彼女のシャウトを初めて目にしたママズ&パパスのヴォーカルが

口をあんぐりあけっぱになってた映像が思い出される。

今回のアルバムはその衝撃のデビュー、当時のサイケ音楽の流れも含めてライナーでまたまたとても勉強になった。

どうやら、サウンドをしきっていた男性が、当時録音した膨大なライブラリーの中の1つを発売したようで、

今のPAシステムとは比べ物にならないお粗末な録音環境を大変革した人物のようで、

機械や音質のことはサッパリ分からないけれども、当時のサンフランシスコの熱気あふれる音楽シーンが伝わるライナーだった。

【ライナー抜粋メモ~室矢憲治(2012)】

♪君がサンフランシスコに行くのなら、忘れないで、髪に花をさしていくように

1967年、ママズ&パパスのジョン・フィリップスらが企画した『モンタレー・インターナショナル・ポップ・フェスティバル』は、世界の注目を集めた。

この年のはじめ、フリーイベント『ヒューマン・ビー・イン』はヒッピームーブメントの象徴、

アメリカ社会へのアンチテーゼとして「サマー・オブ・ラブ」という造語とともに大きく報道されていた。

O.レディング、ジミらとともに、爆発的喝采を浴びたのが、最も目立たない存在だったBig Brother & the Holding Companyだった。

これから、わずか3年、スターダムの光と影の間を猛烈なスピードで駆け抜け、わずか3枚のアルバムと神話を残して世を去ったジャニス。

中心地となった「ヘイト・アシュベリー」には、デッド・ファミリーが住んでいた家が有名。

その近くにボヘミアン系旅行者に部屋を貸していたビクトリア朝ハウスがあった。

チェット・ヘルムズが地下におりると、下宿人のサム・アンドリューとピーターらがいた。

そこはヘルムズの発案で50セントで誰もが出入りできる最初のライヴスペースになった。

ジェームス・ガーリーの父はスタントマンで、炎

の輪くぐりなど過激な少年時代を過ごした。

の輪くぐりなど過激な少年時代を過ごした。ピーターはギターをベースに持ち替えた。ドラムはチャック・ジョーンズ。

満足に楽器も弾けない面々だが、照明がかもしだすこの場所の独特な雰囲気はたくさんの客をひきつけた。

合い言葉は「自分たちのことをやれ!」

シスコのロックシーンはこうして、サウンド、サイト、ダンスが合体した「体験」のエキシビションとして始まった。

「アシッドテスト」というイベントを催していた、スイスの製薬会社の化学者アルバート・ホフマンのラボで

「LSD-25」という新薬をどう使用すべきかCIAや政府が秘密裏に実験している間に、

シスコの若者たちはパーティで使っていた。

サムらのマネージャーになったチェットは、バンド名を決めようと紙切れに書きまくった。

ジョージ・オーウェルの小説『1984』(ジョン・ハートの主演映画

)から「Holding Company」(ドラッグを持つ連中という意味のスラングでもある)と、

)から「Holding Company」(ドラッグを持つ連中という意味のスラングでもある)と、チェットの恋人が間違えて「Big Brother & the Holding Company」と言った瞬間に決まった。

1966年、「トリップフェスティヴァル」には、シスコの音楽、文化シーンの担い手らが一同に集まった。

そこに「ベアー」ことスタンリー・オーズリーがいた。1963年、LSDの製造をして逮捕され、後に釈放。

この革命の鍵を握るのはミュージシャンと考えていた。

オーズリー・アシッドは、パリ、ロンドンに広がり、アルバム『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』となった。

ビル・グラハムは、冷血なビジネスマンと陰口を言われたが、社会活動グループ、医療グループへの献金を惜しまなかった。

伝説の社会風刺コメディアン、レニー・ブルース(ダスティン・ホフマンが演じてた

)の最後の公演を催した。

)の最後の公演を催した。ウェス・ウィルソンが考案したサイケデリック文字や、デザインは注目を集めた。

今ではこの時代のポスターは、1枚何百ドル、何千ドルのコレクターズアイテムとなっている。

1966年、天性のフリースピリット、不世出のブルースシンガー、ジャニスが訪れ、

Holding Companyのメンバと1年ともに生活した。

思えば、1967年の『モンタレー・フェスティバル』~1969年の『ウッドストック』から、

ビッグマネーを持ったスーツ姿の男たちが現れはじめ、それまでの創造的な友愛の絆を解体させたのではないだろうか。

コズミック・ブルース・バンドのライヴを聴いた音楽評論家ラルフ・グリーソンは、

「あの仲間たちのもとへ帰ってやり直したほうがいい」と書いた時、ジャニスは怒り、嘆き悶えたという。

ジミ・ヘンドリックス・エキスペリエンスからノエルとミッチをクビにするよう耳元に囁いたのは誰だろう。

その後、ジミ、ジャニス、ジム・モリソンと27歳の天国へのパレードを僕らは見なければならなかった。

♪Ball & Chain は、ジャニスの敬愛するビッグ・ママ・ソーントンの曲。

彼女がシスコの小さなクラブでライヴをすると聞き、その場でアレンジを思いつき、

歌わせて欲しいと楽屋を訪ねると、喜んで承諾し、歌詞を書いてくれたエピソードがある。

バンドの向こうには「ベアー」というもう1人の天才が見える。

アシッド・ミリオネアとして敬われ、その後、「サウンドマン」として加わり、このアルバムを残してくれた。

1970年、『フェスティバル・エキスプレス』でジャニスに不得意なアルコール・トリップにはめられ、

酔った勢いで、高校生のように「おまえが好きだよ」と告白したものの「やめてよ」とあしらわれていたガルシア。

「これまで体験したライヴイベントの中で最もハイな体験をした」と後に語っていた。

【ライナー抜粋メモ~シーラ・スタンリー】

本作はベアーの描いたヴィジョンそのものです。

【ライナー抜粋メモ~ベアー】

私は、このアルバムがビッグ・ブラザーの究極のライヴアルバムと高評価されることを信じている。

なにより、このテープが劣化せず生き延びていたということだ。

この時代のライヴ会場のステージには、シンガーたちのためのモニター設備など存在せず、

会場の反響音、楽器の音を頼りにキーを確かめるしかなかった。

だからライヴ盤は、マルチトラックで録音後、オーヴァーダビングで修正がよく行われていた。

だが、それが“ライヴアルバム”だろうか?

これは手直しを一切加えていない。ミスもそのまま。リアルライヴだ。

あの週末の2日間のショーをすべて録音するだけの空きテープはなかった。

それでも、あの遥か昔の熱い夜のショーはすべて録ることができた。

テープヒスも、劣化による徴候もない。理想的な保管でなかったにも関わらず、

このテープが31年という時の流れを無事に過ごせたのは本当に驚くべきことだ。

PAシグナルは左のチャンネル、ほぼすべての楽器の演奏は右のチャンネルに入れる方法。

めいっぱいヴォリュームを上げてくれ!

スピーカーを動かして、3チャンネルを使って、右チャンネルを2番目のアウトチャンネルにデュープして、

左チャンネルをセンターに持ってくるとよい。

【ライナー抜粋メモ~ヤーン・ウヘルスキー】

ビーズ飾り、ピースサイン、あの頃の若者のシンボル。

デッドのサウンドマンのベアー。

町のあちこちにコミューンが生まれ、ヒッピーランドと化したシスコ。

ジャニスはアウトライアーだった。

テキサスの田舎町で育ち、唯一の夢は石油精製所の町からおさらばすること。

大学を中退し、結婚生活を試してみたり、ビールにありつくためだけにバーを回って歌ったり。

彼女がオースティンのクラブで歌っている時に出会ったチェットも、故郷テキサスに馴染めず、シスコに行った。

1963年、彼はジャニスを熱心に誘い、50時間のヒッチハイクでシスコに到着。

コーヒー・ギャラリーなどの店でアカペラで歌い始めた。食うや食わずのギリギリ生活。

失業保険で安宿代を払い、わずかな金でドラッグを買い、大酒を飲み、後に命取りとなるスピードを始めた。

1965年オートバイ事故に遭い、酔っ払いに殴打されたり、万引きで逮捕されたり、

アンフェタミン依存も大きくなり、故郷に戻って行った。

1966年、チェットはつかまえるよう支持し、あっという間に彼女は帰ってきた。

チェットがマネジメントしていたのはHolding Company。

バンドに成功を呼び込むには女性シンガーが不可欠と感じていた。

「冗談じゃない。私はヒッピーじゃないし、歌手として有名になりたいなんて、これっぽっちも考えていなかったのよ。

私はビートニクになりたかっただけ。自分がいい声をしているのは分かっていた。

歌えば、ビールをおごってもらえる。そしたら誰かが私をつかまえてロックバンドに投げ込んだわけ。

私は“これ以外にない!”と感じたの。たぶんそれがトラブルのもとだったのかも」

バンドメンバは最初、違和感を感じた。

「僕たちはそれなりに評価を得たロックバンドだったからね。

彼女はテキサスのちび娘。ヒッピーには見えなかった。

自分に何を期待しているかに気づくと、ジャニスはたちまち、ブレスレット、

クラッシュヴェルヴェット地のベスト、腕にタトゥーを入れ、華麗なヒッピーチックに変身した。

彼女があの歌い方をするようになったのは、オレたちに合わせるためだったんだ」

D.A.ペネベイカー監督のドキュメンタリー映画『モントレー・ポップ』で、

ママズ&パパスのキャス・エリオットが「Wow! That's really heavy!」と声を上げているのが見れる。

一方、この映画に映っていないのは、ディランのマネジャー、アルバート・グロスマンが、

こっそりジャニスをつかまえて長時間話しこんでいたこと。

半年後、彼はバンドのマネジャーになった。

1968年、バンド名は、「ジャニス・ジョップリン&the Holding Company」に変わった。

当時、どんなにワイルドな行動をしていたとはいえ、本音と建前のダブルスタンダード。

多くの女性は、まだ社会的、精神的にもけして男性と同格ではなかった。

「ビッグ・ブラザーと歌って、私は初めて自分のエモーションを活かす術を知ったの」

爆発的なエナジー、アーティストとオーディエンスの境界線が壊れていく、危険とも思えるスリル。

ジャニスは、お気に入りのウイスキー、サザンコンフォートは飲んでも、LSDには手を出さなかった。

これは彼らのピークと呼べる演奏。

このレコーディングがバンド解散のわずか2ヶ月前なのは幸運としか言いようがない。

【ライナー抜粋メモ~スターファインダー・スタンリー】

これは2011年、第二の故郷オーストラリアで交通事故で他界した父が

『カルーセル・ボールルーム』で録音し、死後、初めて発表されたアルバムだ。

父は「ベアー」と呼ばれることを好んでいた。

当時のPAは出力もなく、ローファイで、お粗末だった。

父はいつも機材を作り直し、メイカーにアドバイスしたり、

マイク、アンプ、スピーカー、配線に至るまで、アップグレードする努力をした。

作業ノート代わりに演奏を録音し、その音響日誌が「ソニック・ジャーナル」の始まり。

彼はEQがキライだった。

2つのスピーカーをくっつけて並べ、音量をめいっぱい上げれば、

ホラ、そこはあの短くも最高の輝きを放った1968年の『カルーセル・ボールルーム』だ。

彼は君ににんまりしてこんなことを言うだろう。

実はこのテープが出てきた場所には、もっと別のテープがいっぱいあるんだけどね、と。

【ライナー抜粋メモ~ボブ・スコット(レコーディング・エンジニア)】

ベアーのサウンドをミックスする際のテクニックの基本は、

自然界では1つのソースから同時に2つの音が流れてくることはないということだ。

1つのスピーカーからの音が別のスピーカーからの音より、少し早く耳に届いてしまう。「comb filtering」

これを解決するために、ステレオでは常識の左右のスピーカーを変えてしまう。

ここでクローズアップされるのは「スピル」(はみだし音)だ。

ボーカルマイクが拾うギター音など、このスピル音が、

スペース感やレコーディングに深みを与えると彼は考える。

多方向マイクを使い、スピルをどんどん拾えと推奨する。

このレコーディング法なら、三次元のサウンドがレコーディングできる。

もう、2つのスピーカーの間に座る必要もないわけだ。

【ライナー抜粋メモ~ジョエル・セルヴィン】

とくに「ステージ・モニター・システム」は今日では定番になっている。

ベアーは、今日のコンサート・サウンドシステムの生みの親ともいうべきだ。

すべてのデッドの演奏を録音すべきと主張し、その保管庫は、他のどのバンドも及ばない。

振り返れば、高い理想を持った半年にわたる社会的、音楽的実験は、

ヘイト・アシュベリー/シスコに起きたユートピア的運動の高みを今日に伝える試みだった。

ビッグ・ブラザーは本質的にライヴバンドで、このリリースは歴史的快挙だろう。

数曲はすでに1972年の『ジョップリン・イン・コンサート』に収められている(そうなの!?

しかし、それは不本意な形で、今回のものこそ、ベアーが本来、意図していたものだ。

【ライナー抜粋メモ~ローニー・スタンリー(カルーセルの舞台監督)】

『カルーセル・ボールルーム』のオープンは1968年3月15日~17日の3日間。

1967年、LSD製造の共同謀議の嫌疑でベアーが逮捕され、デッド・ファミリーは沈みこんでいた。

当時、シスコでロックショーが行える場所は3ヶ所。

チェットの「アヴァロン・ボールルーム」、ビル・グラハム運営のフィルモアとウィンターランド。

だが、ビルは、音楽より金儲けという印象。

『カルーセル・ボールルーム』のリースを手に入れたのは、グラハム的興行主義とは違うあり方を探すためだった。

ガルシアは、ミュージシャンらの相互利益のための場所にしよう、無料で演奏するハウスバンドを置こうと提案した。

グロスマンは演奏まかりならぬと許さなかったが、エアプレイン、クイックシルヴァー、デッドは賛同。

ベアーは、航空産業で仕事をしていた時代に知った最先端コンポーネントを使って新たに配線しなおした。

彼はロックンロールは出力のパワーがすべてだと見ていた。

彼はマッキントッシュの真空管アンプを使った。

最後はお金にフォーカスするビルの勝ちだった。

音楽を大事にしようという思いだけでは、会場を持続的に運営することは不可能だったのだろう。

カルーセルの終わりが間近と気づき、作家のケン・キージーは易占いをしてメッセージを読み上げた。

「すべては変幻流転、なにひとつ続くものはなし」

ビッグ・ブラザーのショーはキャンセルされたが、クロージングナイトのわずか1、2週間前に出演の約束をしてくれた。