■『迷宮物語』眉村卓/著(角川文庫)

(昭和61年初版)

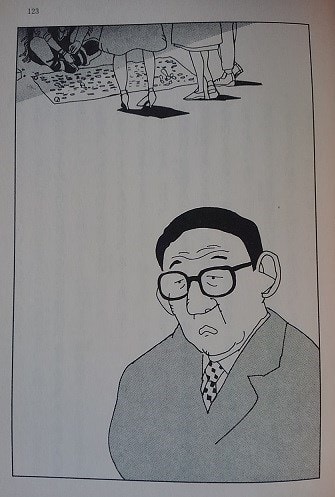

眉村卓/著

カバー/森本晃司

キャラクターデザイン/大友克洋

口絵・本文イラスト/福島敦子、森本晃司、なかむらたかし、川尻善昭

※「作家別」カテゴリーに追加しました。

[カバー裏のあらすじ]

伴門淘汰は、地中へと下降した。現実にはあり得ない階段をくだっている。やがて、地上の記憶すら遠くなりつつあった。

この不思議な世界は皆、誰かの投影なのか、ひらひらの人間たちが漂っているだけである。歪んだ風景。そして、疑似夕陽―。

過去と未来をかけめぐり、私たちを夢の磁場へと誘う。今、迷宮の扉が開く…。書下しSF幻想譚。

これを最初に読んだ時と同様、もっとも意味不明で、テーマが分からない

突然、眉村さんの名前まで飛び出してくるし!

ビデオ屋で見つけて、映画も観たが、やはり分からなかった

メモすら残ってないんだな![]()

※心の中のベストフィルムまとめ 角川映画

それでも、やっぱり数時間で読みきってしまった

タイトル通り、読者もともに迷宮に入り込み、どこにたどり着くか

今の仕事の意味も、自分の存在すらも、周りが現実かどうかも分からない世界

夢か現実かも分からない

魂、意識の世界かもしれない

ほんとうに深い深い話なのかも

そして、もしかしたら、そんな底から這い上がろうとしている人々を救おうとしているのかもしれない

▼あらすじ(ネタバレ注意

![]()

きみは階段をくだっている

地上にいた記憶も遠くなりつつある

なぜ伴門淘汰か

ともかく、誰かの投影なのだ

友人の大半同様、己が投影であると受容している

伴門淘汰は「案内人」のつもりでいる 私立案内人だ

猫を連れた小さな女の子を案内する

投影のため、ひらひら揺れながら漂う

ぼんやり荒れた宮殿が浮かび上がる

曖昧な説明をしている間に少女と猫は消えてしまった

*

卒業式が終わり、功一らは解放感でいっぱい 担任はまだ来ない

彼は、立花にひそかに対抗意識を抱いていたが、ついに追いつくことはできなかった

なにかと暴れる大柄の大川が教壇に上がり、弾みをつけて床が抜けてしまった

そこに隣りのクラスの巨漢の担任サムソンが来た

「こいつを弁護する者がいるか? こんな奴の友人という人間がいるか?」

![]()

誰も答えない中、立花が起立した

「大川と共に殴られてもいいのか?」

あとから4、5人が立ち上がった

「よし 大川 お前にはこれだけの友だちがいる

彼らに免じて、今回は許そう あとで友だちに礼を言って、床も直しておけ」

立花はだからクラスの信望を集め得たのだ

追随者は所詮追随者で、先駆者ではない

しかも、功一は立たなかった

自分が真正のリーダーではあり得ないのを、彼はあの時から自覚している

その気持ちが学校を出た後も続き、彼の心から消えることはない

*

卒業式は終わり、コーイチらは解放感にひたる

新しく得た姿を現しかけている者も少なくない

コーイチは、タチ・ハナを助ける役のひとりだ

ヤマ先生が来て、クラスは一気に静かになった

通知票は関係ない

学校にいた間に、どんな姿への変身能力ができたか、

各人の志向と適性に応じて、心の緊縛を解き

コーイチも己の内部衝動に身を委ねると、紫色の翼が出てレヤになった

![]()

しかし、学校が模範型とするメズサは1、2人しかいなかった

先生はガッカリするが、自分たちの感覚では、それはもう古い

もはやメズサの時代ではない

コーイチは翼を強く振って、校庭から飛び立った

*

(ここからは、なんと以前読んだ『工事中止命令』が断片的に入る

これも“場面”と呼んでいるものの1つということか?

![]() 『産業士官候補生』眉村卓/著(角川文庫)

『産業士官候補生』眉村卓/著(角川文庫)

![]()

*

伴門淘汰は、意識を失っていた

これまでもしばし、己を喪失していた

夜の彼はヒラヒラではない

どこまで行っても路地がつづき、ピエロに出会う 以前見失った少女と猫を案内している

案内を試み、去られた相手には、それだけ因縁がある 因縁は大切にしなければならぬ

![]()

ピエロは上手な案内人のようだ

自分の影と合体したり、風を使えるのかもしれない

そのうちに自分もあんな風になれるのか

彼らも下へ下へとくだっている

もう暁となり、追跡を断念する

*

(『工事中止命令』

![]()

*

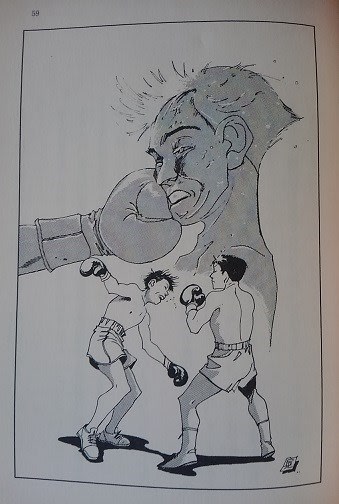

高校時代のクラス対抗戦の話をする男

運動はからきしなのに、なぜかボクシング部のNに

「お前いけるかもしれんぞ オレが特訓してやる」とのせられ出ることになった

クラス対抗戦では、その運動部員は出られない

ボクシングの試合では、頭などに防具をはめないルール

![]()

ぼくはNのパンチをまともに受けた 速くてパンチそのものは見えなかった

女生徒から言われて、顔を見ると、あちこち変色して腫れ上がって

人間の顔って、こんなに変型するものかと感心した

試合には負けた 相手が左利きで、勝手がまるで違っていたせいもある

現実はそういうものですよ

見物して批評するだけの者には、その裏にある基本と練習が見えないのです

実生活も同じだと僕は思います

*

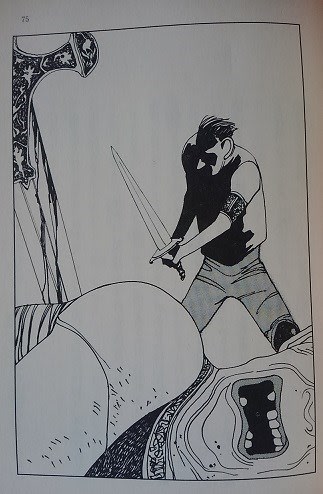

ギゼンダの話

![]()

ぼくのクラスメートで、目立たない生徒でした

それがああなったのは、やはり遅発性の天才遺伝子を持っていたのでは

最初の対戦は、剣技でした

あの学校は、さまざまな子どもを集めていました

スカウトたちは、自分らの基準で、銀河系諸世界のあちこちから生徒を集めていました

学校のルールは守っても、個人間はたえず衝突がありました

一方の礼儀が、他方のタブーということも、ままあったんです

対戦では殺されても「蘇生技術適用組織」に指定されていたので、大概は生き返ります

蘇生不能の事例は、どうしようもありませんが・・・

ギゼンダは剣技は初めてだが、相手が選んだからそれにしたと言う

「ぼくは昔から、そうしなければならないとなると、その通りにできるんだ」

![]()

最初は相手ペースで、一度は剣を落としたが、それを拾って

嘘のように、剣を鮮やかに操って、相手を倒した

1回ごとに腕を上げ、相手の能力をそのまま自分に取り入れていた

銃、格闘、なんでも挑戦し、ギゼンタ自身も5、6回死んだが、蘇生した

卒業後は、自分の世界に返った

学校を出た者は、大きな仕事をするのが常だが、

彼のような怪物を使える所などないのです

彼は王子とはいえ後継者ではなかったが、その能力で国王になりました

それが惑星全体を支配下にし、膨張しつつある

現実って、空想なんかよりずっと怖い、得体の知れないものなんですよ

*

(『工事中止命令』

*

伴門淘汰が出会うのは、下り坂ばかりだった

これは陥穽なのだろうか

とにかくどの場面でもいいと前進すると、

照りつける太陽の下、草原に輪になり座る1000人以上の女たちは

皆、ウイスキーを黙って飲んでいる

「これは何の場面なのです?」

聞いても何の反応もなく、無表情で、周りも何の音もない

女の肩に手をかけても触れられない この女たちは幻像なのか? こちらが幻像かもわからない

ふと視界が暗くなり、擬似夕陽を浴びる路地に変わった

*

君は階段をくだりつづけている

通路に入ってみただろうか?

思いきって踏み込んで出口を見失っただろうか?

入るも入らないも、楽しむも楽しまないのも

きみの尺度で納得するのも、深入りして仕掛けと成因を見抜くのも自由だ

きみは案内書がないから、あるいは出口を見失うのが怖いから

ひたすら階段をくだるだけかもしれない

きみの好きなようにすれば、それでいいのである

*

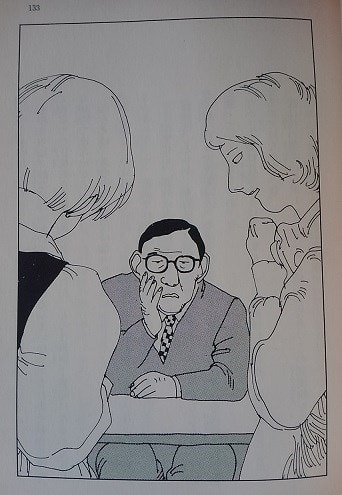

藤尾宏明は、番組のゲストがリクエストしたレコードを探していた

課長の神埼が通りかかり「バイトの紺原はどうした? 例によって無断欠席か」

25歳くらいの紺原は、働くということが、よく分かっていない

なぜ自分が金を貰えるのか、理解できないみたいだった

理解しようとしなかったというべきかもしれない

仕事の段取りにも無関心なのだ

学生の頃の宏明にもそんな感覚があった

だが、この局のディレクターとして番組を持つようになると

企業の成員として正統的だし、有利だから、自分からそんな気分を捨てた気味があるのだ

給料を貰う以上、払う側の方式に合わせなければ仕方がないのだ

給湯室へ行くと、女子社員らが家紋のように折った折り紙を見て感嘆の声をあげている

![]()

「巧いな、誰が作ったの?」

「紺原さん プロになれるかも」

「こんなのにプロがいるのか?」

「でも、ゼンにはなるでしょ」

「銭? 何だゼンて」

「なんでもないもん![]() 」

」

紺原に聞いても、どうせ分かってもらえないという口ぶり

「単位みたいなものです 今のお金でものが買えますね

だけど、品物を本当の値打ちで売買しているでしょうか?

たとえば、ある人が1ヶ月かけて編んだセーターより

工場で大量生産したセーターのほうが高いことも珍しくないでしょう?」

「当然だ 原価や、営業費、広告費も結構かかっているんだから」

「そこで値段が決まるのは変なんです」

「しかし、君は経済原則を考えたほうがいいんじゃないか?」

「あまりお腹が減ってない時と、腹ペコの時と同じものを食べても、

本人にはまるで値打ちが違うというのはどうです?」

「つまり、効用と価格の問題は、市場の需給に置き換えられるということか そんな意見は通じないよ」

「そういうと思ってました もういいんです」

宏明は馬鹿馬鹿しくなった

一般市場原理を抜きにした、個人にとっての効用の交換の媒体として、

“ゼン”とかいう架空の単位を考えているのか

夜半過ぎ、飲んだ帰り道、布を広げてモノを売っている男がいた

![]()

手作りのアクセサリー類で、若い女の2人連れが

「お兄さん、これいくら?」

「手作りなんだし、ゼンでもいいよ」

「私、30ゼン出したい」

「嬉しいね 20ゼンでいい」

「それじゃ悪いわ 25ゼンにする」

女はがま口![]() を開けて、3枚の紙幣を出した

を開けて、3枚の紙幣を出した

本物よりも小さい玩具そのものではないか

こんなことがあっていいのか?

どんな人々が使っているのだ?

どこが発行しているのだ?

翌日、教授はタレントの絡みに怒っていた

「それじゃまるで昔の、ラジオに出してやるし、出演料も払うからというやり方そのままじゃないですか!![]()

私はお宅の局が私を出演させるのが嬉しいから、呼んだと思っていた」

「ですから、出演料はお払いするつもりですが・・・」

教授はゲラゲラ笑い出した![]()

「こんな時代になっても、いまだにゼン経済の仕組みを理解できず、

旧式貨幣制度を通そうとしている局があると聞いたが、おたくだったか!

まったく、可哀相な人たちだ」

課長から紺原が辞めたと聞く

そのうちに逆転するのではないか?

これまでの正統的な企業成員の在り方が、異端になるかもしれないのでは

たとえば、あのゼンの時代になったりしたら・・・

漠然とした疑念は心のどこかにあろうとも、

それはさておき、眼前の仕事に取りかからねばならないのだった

(こういう交換媒体のほうがいいな

昔、貨幣制度になる前は物々交換だった

お金やモノを貯めこむようになってから、

持つ者と持たざる者の争いが絶えず![]() 、自由な時間

、自由な時間![]() が奪われたのでは?

が奪われたのでは?

本当にやりたいことを意思表示して、それに賛同したらお金を払う「クラウドファンディング」も現実に普及したし

一律に税金を集めて、国家が馬鹿げた予算を決めるよりいいと思う

*

ここでは時間経過も不規則だった

己の領域を離れれば、すなわち異郷なのではないか

理屈はもういい 彷徨を再開しよう

じっとしていれば何も変わらない これは永遠にもつながる

伴門淘汰は、前進すると、桜の花びらが舞ってきた![]() 風もはっきりしてくる

風もはっきりしてくる

やっと登り坂を見つける 桜の樹が近づいた

満開の桜が風に吹かれて花びらを飛ばすと、たちまち次の花が出現する

それは涙が出そうなくらい贅沢で、しかも疲れる光景だった

花が散って枝が残る儚さがないだけ、余計に疲れるのだ

あの急坂をあがれば、今までの下降分を一気に挽回できるに違いない

だが、登るほど、近づくほど、強い風に飛ばされる![]()

夜になればヒラヒラではなくなるが、叩きつけられたら衝撃で割れるかもしれない

風がやめば・・・? いつやむのだろう?

坂の上にあった光るものが動いて、坂をくだってきた

半透明の立体の人間の男だった

「この坂の風は、登らせたくない者は登らせないと聞いた 君は拒否されているんだ

僕は時々、迷ってしまった案内人に出くわした

みんな、自分の馴染んだ辺りへ戻ることばかり考えていたよ

僕は案内人を求めている でも案内は必要ない ただ、案内人付きが正式だからね

僕はその場面に帰らなければならない義務があってね

僕はボブというんだ 新聞記者でね この路地をどんどん下っていくんだ」

伴門淘汰は一瞬ためらったが、再び案内できることに自信を取り戻した

遠くから群衆の叫びが聞こえてくる

「君が見ているのと、僕が見ているものは、たぶん同じではないだろう

他にもこの場面に来る者がいれば、また別のものを見るだろう

人にはみなそれぞれ過去があり、はじまりと終わりがあり、幻と虹があるものだ

当人にしか見えないものを見させるんだよ

1人1人の受け取り方や、喜怒哀楽は同じでない

まして、こういう複雑で、敏感な、多くの情念が錯綜する場面は

見る人の数だけ違う情景が展開されると思わねばならない

優秀な案内人は、両方のやり方をものにし、場面の本質を掴んで説明するようだね」

*

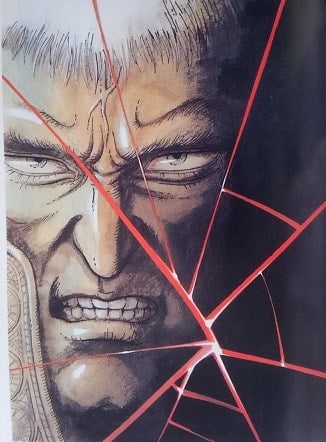

ザックは、この闇のどこかに、自分を倒そうとする者の意志が潜んでいると感じた

![]()

今日も領主としてやらなければいけない行為が嫌というほどあった

スマレ領征服の出陣式と、投降したマワート軍の収監式だ

念力によって支配する領主として、念力を見せつけたのだ

すでに最大の領主となり、己の版図が大きく、複雑になっているのに

自分一人ですべてを統率しているからだ

読心力をもつエミは「あなたは、何もかも一人でやろうとし過ぎるのよ」とよく言っていた

共同の領主としてやってきたエミも、だいぶ前に死んでしまった

船がこの惑星に到着した時、彼は植民者の子孫の一人だった

原住民のヌバ族は、船の人々よりだいぶ小柄で、

読心力、念力、透視力を持ち、船の人々の面倒を見てくれたが

船の人々が数年でヌバ人同様、超能力を持ち始めた

その折り、多くの船の人々が迫害され、殺されていた

ヌバ人にとっては、外来者が自分たち以上の力を持つのは不気味で許せなかったのだろう

ザックはエミと組み、ヌバ人に推戴されたリーダーとして一勢力を形成したが

反抗する者は、念力で片っ端から叩き伏せた

考えてみると夢のような・・・それでよかろう

夢の中に生きる者には、夢だけが現実なのだ

ヌバ人の新しい世代には、遥かに強い念力をもつ連中が出てきた

寝室にエミが現れる

「そうよ、いっさいが長い夢だったのよ

私が死んだのも夢なら、いつでも戻ってこれるの

今夜、私は告げに来たの あなたの長い夢も終わって、ゆっくり休めるということを

あなたは憎まれているから、それだけの代償を払うことになるでしょう

心の中のあなたは、それを受け入れざるを得ないと思っているために

あなたはあなた自身での終末も予定しているわ

でもそれが終わったら、またいつかどこか過去か未来で、それとも夢の中でお会いしましょう」

「外来者の独裁者を殺せ!」

叫びとともに、ヌバ人が大軍で押し寄せてきた

そこに若い日のザック自身も3人現れる

「若い自分にはまだ負けんぞ!」

![]()

ヌバ人たちは、倒れたザックを眺め

「そうあっさり死なれてたまるか! 生き返らせて、また殺すのだ!」

何度か繰り返し、ザックの息が絶えた

「なんだこいつ 笑って死んでやがる!」

*

ボブ

「きみ自身が今度見る時は、君の何かがきっと変わっているから、違うものになるかもしれない

だが、1つの場面のテーマは常に同じだから、それを掴めばいいだろう

僕はここで、元の自分に還元する 君はどうする?

探せば君の元の領域に戻れるだろう、いつかは

しかし、ここでも案内人はできるんじゃないか?

説明とかでなく、自分の感性でやれば、どこにいても案内人であり得る」

「考えてみましょう どこへ行くんですか?」

「この場面が消滅して過去へ送り込まれる時、僕も一緒に行って、もう一度新聞記者になる」

やはりこの伴門淘汰は、新しくなりかけているようだぞ

ならば、別に伴門淘汰でなくても、たとえば、眉村卓としても構わないのではないか?

場面に入るとサーカスだった

ピエロに応じて、舞台に飛び出したのは、あの少女と猫 全身で笑い、駆け巡っている

*

君の階段は、もう下りではないかもしれない

階段の途中の通路にいくつか入ってみたのか?

何か珍しいものや、楽しいものがあっただろうか?

すっかり疲れてしまっただろうか?

気分が悪くなったのだろうか?

迷って途方に暮れたり、居直って住みついてしまったりして・・・

どうなっているのか、僕には知る由もない

階段を見つけて下り始めたのは、君なのである

【中島梓解説 内容抜粋メモ】

眉村さんは、遅筆だ 「日本三大遅筆」に入るのではとさえ思う

私の亭主が、眉村さんの長期連載中の雑誌の編集者で、担当者である

眉村さんは、毎月13、4日頃になると、大阪の自宅か、常宿の東京のホテルから拙宅に電話をくれる

「眉村と申しますが・・・」

私と眉村さんは、SF作家クラブでご一緒して、もう10年近く知り合いにも関わらず、そう言われる

眉村さんは、もう日本SF界の長老の一人で、人気作家だ

だが、編集者と何十分も話をする

連載のできた分を朗読される

雑誌は大抵毎月25日発売の、同じ締め切り

それでも、誰も眉村さんに怒らない

眉村さんは本当にいつもいつも一生懸命なのだ

こうしたほうがよいか、小説が面白くなるか、ぎりぎりまで迷い抜くのだと思う

孤独で、いつも崖の淵に立っているような創作という厳しい作業に耐えてしまうのだと思う

結局、眉村さんは「すべての小説」を好きでたまらず、すべてを書きたいという情熱からきていると思う

他の多くの作家は、ずっと早くに自分の「売れセン」を確保して、テリトリーを作る

眉村さんはそうしなかった むしろ不器用なほうではないかと思ってしまう

手っ取り早く「専門店」になって小さく完成する代わりに

その何倍もの年月と苦労をかけて、じわじわと、恐ろしく巨大ですべてのジャンルを含む

「眉村ワールド」をうちたてつつあるのだ

私はかつてインタビューで、眉村さんが作家という仕事について

「締め切りがなければ、こんな辛いことを誰がやるものか」と言っているのを見た

それから10年近く経って、やっと分かってきた

誠実で、ちょっと不器用な作家の含羞だったと

でも、せめて13日には入稿してほしいんですよねえ・・・![]()

(昭和61年初版)

眉村卓/著

カバー/森本晃司

キャラクターデザイン/大友克洋

口絵・本文イラスト/福島敦子、森本晃司、なかむらたかし、川尻善昭

※「作家別」カテゴリーに追加しました。

[カバー裏のあらすじ]

伴門淘汰は、地中へと下降した。現実にはあり得ない階段をくだっている。やがて、地上の記憶すら遠くなりつつあった。

この不思議な世界は皆、誰かの投影なのか、ひらひらの人間たちが漂っているだけである。歪んだ風景。そして、疑似夕陽―。

過去と未来をかけめぐり、私たちを夢の磁場へと誘う。今、迷宮の扉が開く…。書下しSF幻想譚。

これを最初に読んだ時と同様、もっとも意味不明で、テーマが分からない

突然、眉村さんの名前まで飛び出してくるし!

ビデオ屋で見つけて、映画も観たが、やはり分からなかった

メモすら残ってないんだな

※心の中のベストフィルムまとめ 角川映画

それでも、やっぱり数時間で読みきってしまった

タイトル通り、読者もともに迷宮に入り込み、どこにたどり着くか

今の仕事の意味も、自分の存在すらも、周りが現実かどうかも分からない世界

夢か現実かも分からない

魂、意識の世界かもしれない

ほんとうに深い深い話なのかも

そして、もしかしたら、そんな底から這い上がろうとしている人々を救おうとしているのかもしれない

▼あらすじ(ネタバレ注意

きみは階段をくだっている

地上にいた記憶も遠くなりつつある

なぜ伴門淘汰か

ともかく、誰かの投影なのだ

友人の大半同様、己が投影であると受容している

伴門淘汰は「案内人」のつもりでいる 私立案内人だ

猫を連れた小さな女の子を案内する

投影のため、ひらひら揺れながら漂う

ぼんやり荒れた宮殿が浮かび上がる

曖昧な説明をしている間に少女と猫は消えてしまった

*

卒業式が終わり、功一らは解放感でいっぱい 担任はまだ来ない

彼は、立花にひそかに対抗意識を抱いていたが、ついに追いつくことはできなかった

なにかと暴れる大柄の大川が教壇に上がり、弾みをつけて床が抜けてしまった

そこに隣りのクラスの巨漢の担任サムソンが来た

「こいつを弁護する者がいるか? こんな奴の友人という人間がいるか?」

誰も答えない中、立花が起立した

「大川と共に殴られてもいいのか?」

あとから4、5人が立ち上がった

「よし 大川 お前にはこれだけの友だちがいる

彼らに免じて、今回は許そう あとで友だちに礼を言って、床も直しておけ」

立花はだからクラスの信望を集め得たのだ

追随者は所詮追随者で、先駆者ではない

しかも、功一は立たなかった

自分が真正のリーダーではあり得ないのを、彼はあの時から自覚している

その気持ちが学校を出た後も続き、彼の心から消えることはない

*

卒業式は終わり、コーイチらは解放感にひたる

新しく得た姿を現しかけている者も少なくない

コーイチは、タチ・ハナを助ける役のひとりだ

ヤマ先生が来て、クラスは一気に静かになった

通知票は関係ない

学校にいた間に、どんな姿への変身能力ができたか、

各人の志向と適性に応じて、心の緊縛を解き

コーイチも己の内部衝動に身を委ねると、紫色の翼が出てレヤになった

しかし、学校が模範型とするメズサは1、2人しかいなかった

先生はガッカリするが、自分たちの感覚では、それはもう古い

もはやメズサの時代ではない

コーイチは翼を強く振って、校庭から飛び立った

*

(ここからは、なんと以前読んだ『工事中止命令』が断片的に入る

これも“場面”と呼んでいるものの1つということか?

『産業士官候補生』眉村卓/著(角川文庫)

『産業士官候補生』眉村卓/著(角川文庫)

*

伴門淘汰は、意識を失っていた

これまでもしばし、己を喪失していた

夜の彼はヒラヒラではない

どこまで行っても路地がつづき、ピエロに出会う 以前見失った少女と猫を案内している

案内を試み、去られた相手には、それだけ因縁がある 因縁は大切にしなければならぬ

ピエロは上手な案内人のようだ

自分の影と合体したり、風を使えるのかもしれない

そのうちに自分もあんな風になれるのか

彼らも下へ下へとくだっている

もう暁となり、追跡を断念する

*

(『工事中止命令』

*

高校時代のクラス対抗戦の話をする男

運動はからきしなのに、なぜかボクシング部のNに

「お前いけるかもしれんぞ オレが特訓してやる」とのせられ出ることになった

クラス対抗戦では、その運動部員は出られない

ボクシングの試合では、頭などに防具をはめないルール

ぼくはNのパンチをまともに受けた 速くてパンチそのものは見えなかった

女生徒から言われて、顔を見ると、あちこち変色して腫れ上がって

人間の顔って、こんなに変型するものかと感心した

試合には負けた 相手が左利きで、勝手がまるで違っていたせいもある

現実はそういうものですよ

見物して批評するだけの者には、その裏にある基本と練習が見えないのです

実生活も同じだと僕は思います

*

ギゼンダの話

ぼくのクラスメートで、目立たない生徒でした

それがああなったのは、やはり遅発性の天才遺伝子を持っていたのでは

最初の対戦は、剣技でした

あの学校は、さまざまな子どもを集めていました

スカウトたちは、自分らの基準で、銀河系諸世界のあちこちから生徒を集めていました

学校のルールは守っても、個人間はたえず衝突がありました

一方の礼儀が、他方のタブーということも、ままあったんです

対戦では殺されても「蘇生技術適用組織」に指定されていたので、大概は生き返ります

蘇生不能の事例は、どうしようもありませんが・・・

ギゼンダは剣技は初めてだが、相手が選んだからそれにしたと言う

「ぼくは昔から、そうしなければならないとなると、その通りにできるんだ」

最初は相手ペースで、一度は剣を落としたが、それを拾って

嘘のように、剣を鮮やかに操って、相手を倒した

1回ごとに腕を上げ、相手の能力をそのまま自分に取り入れていた

銃、格闘、なんでも挑戦し、ギゼンタ自身も5、6回死んだが、蘇生した

卒業後は、自分の世界に返った

学校を出た者は、大きな仕事をするのが常だが、

彼のような怪物を使える所などないのです

彼は王子とはいえ後継者ではなかったが、その能力で国王になりました

それが惑星全体を支配下にし、膨張しつつある

現実って、空想なんかよりずっと怖い、得体の知れないものなんですよ

*

(『工事中止命令』

*

伴門淘汰が出会うのは、下り坂ばかりだった

これは陥穽なのだろうか

とにかくどの場面でもいいと前進すると、

照りつける太陽の下、草原に輪になり座る1000人以上の女たちは

皆、ウイスキーを黙って飲んでいる

「これは何の場面なのです?」

聞いても何の反応もなく、無表情で、周りも何の音もない

女の肩に手をかけても触れられない この女たちは幻像なのか? こちらが幻像かもわからない

ふと視界が暗くなり、擬似夕陽を浴びる路地に変わった

*

君は階段をくだりつづけている

通路に入ってみただろうか?

思いきって踏み込んで出口を見失っただろうか?

入るも入らないも、楽しむも楽しまないのも

きみの尺度で納得するのも、深入りして仕掛けと成因を見抜くのも自由だ

きみは案内書がないから、あるいは出口を見失うのが怖いから

ひたすら階段をくだるだけかもしれない

きみの好きなようにすれば、それでいいのである

*

藤尾宏明は、番組のゲストがリクエストしたレコードを探していた

課長の神埼が通りかかり「バイトの紺原はどうした? 例によって無断欠席か」

25歳くらいの紺原は、働くということが、よく分かっていない

なぜ自分が金を貰えるのか、理解できないみたいだった

理解しようとしなかったというべきかもしれない

仕事の段取りにも無関心なのだ

学生の頃の宏明にもそんな感覚があった

だが、この局のディレクターとして番組を持つようになると

企業の成員として正統的だし、有利だから、自分からそんな気分を捨てた気味があるのだ

給料を貰う以上、払う側の方式に合わせなければ仕方がないのだ

給湯室へ行くと、女子社員らが家紋のように折った折り紙を見て感嘆の声をあげている

「巧いな、誰が作ったの?」

「紺原さん プロになれるかも」

「こんなのにプロがいるのか?」

「でも、ゼンにはなるでしょ」

「銭? 何だゼンて」

「なんでもないもん

」

」紺原に聞いても、どうせ分かってもらえないという口ぶり

「単位みたいなものです 今のお金でものが買えますね

だけど、品物を本当の値打ちで売買しているでしょうか?

たとえば、ある人が1ヶ月かけて編んだセーターより

工場で大量生産したセーターのほうが高いことも珍しくないでしょう?」

「当然だ 原価や、営業費、広告費も結構かかっているんだから」

「そこで値段が決まるのは変なんです」

「しかし、君は経済原則を考えたほうがいいんじゃないか?」

「あまりお腹が減ってない時と、腹ペコの時と同じものを食べても、

本人にはまるで値打ちが違うというのはどうです?」

「つまり、効用と価格の問題は、市場の需給に置き換えられるということか そんな意見は通じないよ」

「そういうと思ってました もういいんです」

宏明は馬鹿馬鹿しくなった

一般市場原理を抜きにした、個人にとっての効用の交換の媒体として、

“ゼン”とかいう架空の単位を考えているのか

夜半過ぎ、飲んだ帰り道、布を広げてモノを売っている男がいた

手作りのアクセサリー類で、若い女の2人連れが

「お兄さん、これいくら?」

「手作りなんだし、ゼンでもいいよ」

「私、30ゼン出したい」

「嬉しいね 20ゼンでいい」

「それじゃ悪いわ 25ゼンにする」

女はがま口

を開けて、3枚の紙幣を出した

を開けて、3枚の紙幣を出した本物よりも小さい玩具そのものではないか

こんなことがあっていいのか?

どんな人々が使っているのだ?

どこが発行しているのだ?

翌日、教授はタレントの絡みに怒っていた

「それじゃまるで昔の、ラジオに出してやるし、出演料も払うからというやり方そのままじゃないですか!

私はお宅の局が私を出演させるのが嬉しいから、呼んだと思っていた」

「ですから、出演料はお払いするつもりですが・・・」

教授はゲラゲラ笑い出した

「こんな時代になっても、いまだにゼン経済の仕組みを理解できず、

旧式貨幣制度を通そうとしている局があると聞いたが、おたくだったか!

まったく、可哀相な人たちだ」

課長から紺原が辞めたと聞く

そのうちに逆転するのではないか?

これまでの正統的な企業成員の在り方が、異端になるかもしれないのでは

たとえば、あのゼンの時代になったりしたら・・・

漠然とした疑念は心のどこかにあろうとも、

それはさておき、眼前の仕事に取りかからねばならないのだった

(こういう交換媒体のほうがいいな

昔、貨幣制度になる前は物々交換だった

お金やモノを貯めこむようになってから、

持つ者と持たざる者の争いが絶えず

、自由な時間

、自由な時間 が奪われたのでは?

が奪われたのでは?本当にやりたいことを意思表示して、それに賛同したらお金を払う「クラウドファンディング」も現実に普及したし

一律に税金を集めて、国家が馬鹿げた予算を決めるよりいいと思う

*

ここでは時間経過も不規則だった

己の領域を離れれば、すなわち異郷なのではないか

理屈はもういい 彷徨を再開しよう

じっとしていれば何も変わらない これは永遠にもつながる

伴門淘汰は、前進すると、桜の花びらが舞ってきた

風もはっきりしてくる

風もはっきりしてくるやっと登り坂を見つける 桜の樹が近づいた

満開の桜が風に吹かれて花びらを飛ばすと、たちまち次の花が出現する

それは涙が出そうなくらい贅沢で、しかも疲れる光景だった

花が散って枝が残る儚さがないだけ、余計に疲れるのだ

あの急坂をあがれば、今までの下降分を一気に挽回できるに違いない

だが、登るほど、近づくほど、強い風に飛ばされる

夜になればヒラヒラではなくなるが、叩きつけられたら衝撃で割れるかもしれない

風がやめば・・・? いつやむのだろう?

坂の上にあった光るものが動いて、坂をくだってきた

半透明の立体の人間の男だった

「この坂の風は、登らせたくない者は登らせないと聞いた 君は拒否されているんだ

僕は時々、迷ってしまった案内人に出くわした

みんな、自分の馴染んだ辺りへ戻ることばかり考えていたよ

僕は案内人を求めている でも案内は必要ない ただ、案内人付きが正式だからね

僕はその場面に帰らなければならない義務があってね

僕はボブというんだ 新聞記者でね この路地をどんどん下っていくんだ」

伴門淘汰は一瞬ためらったが、再び案内できることに自信を取り戻した

遠くから群衆の叫びが聞こえてくる

「君が見ているのと、僕が見ているものは、たぶん同じではないだろう

他にもこの場面に来る者がいれば、また別のものを見るだろう

人にはみなそれぞれ過去があり、はじまりと終わりがあり、幻と虹があるものだ

当人にしか見えないものを見させるんだよ

1人1人の受け取り方や、喜怒哀楽は同じでない

まして、こういう複雑で、敏感な、多くの情念が錯綜する場面は

見る人の数だけ違う情景が展開されると思わねばならない

優秀な案内人は、両方のやり方をものにし、場面の本質を掴んで説明するようだね」

*

ザックは、この闇のどこかに、自分を倒そうとする者の意志が潜んでいると感じた

今日も領主としてやらなければいけない行為が嫌というほどあった

スマレ領征服の出陣式と、投降したマワート軍の収監式だ

念力によって支配する領主として、念力を見せつけたのだ

すでに最大の領主となり、己の版図が大きく、複雑になっているのに

自分一人ですべてを統率しているからだ

読心力をもつエミは「あなたは、何もかも一人でやろうとし過ぎるのよ」とよく言っていた

共同の領主としてやってきたエミも、だいぶ前に死んでしまった

船がこの惑星に到着した時、彼は植民者の子孫の一人だった

原住民のヌバ族は、船の人々よりだいぶ小柄で、

読心力、念力、透視力を持ち、船の人々の面倒を見てくれたが

船の人々が数年でヌバ人同様、超能力を持ち始めた

その折り、多くの船の人々が迫害され、殺されていた

ヌバ人にとっては、外来者が自分たち以上の力を持つのは不気味で許せなかったのだろう

ザックはエミと組み、ヌバ人に推戴されたリーダーとして一勢力を形成したが

反抗する者は、念力で片っ端から叩き伏せた

考えてみると夢のような・・・それでよかろう

夢の中に生きる者には、夢だけが現実なのだ

ヌバ人の新しい世代には、遥かに強い念力をもつ連中が出てきた

寝室にエミが現れる

「そうよ、いっさいが長い夢だったのよ

私が死んだのも夢なら、いつでも戻ってこれるの

今夜、私は告げに来たの あなたの長い夢も終わって、ゆっくり休めるということを

あなたは憎まれているから、それだけの代償を払うことになるでしょう

心の中のあなたは、それを受け入れざるを得ないと思っているために

あなたはあなた自身での終末も予定しているわ

でもそれが終わったら、またいつかどこか過去か未来で、それとも夢の中でお会いしましょう」

「外来者の独裁者を殺せ!」

叫びとともに、ヌバ人が大軍で押し寄せてきた

そこに若い日のザック自身も3人現れる

「若い自分にはまだ負けんぞ!」

ヌバ人たちは、倒れたザックを眺め

「そうあっさり死なれてたまるか! 生き返らせて、また殺すのだ!」

何度か繰り返し、ザックの息が絶えた

「なんだこいつ 笑って死んでやがる!」

*

ボブ

「きみ自身が今度見る時は、君の何かがきっと変わっているから、違うものになるかもしれない

だが、1つの場面のテーマは常に同じだから、それを掴めばいいだろう

僕はここで、元の自分に還元する 君はどうする?

探せば君の元の領域に戻れるだろう、いつかは

しかし、ここでも案内人はできるんじゃないか?

説明とかでなく、自分の感性でやれば、どこにいても案内人であり得る」

「考えてみましょう どこへ行くんですか?」

「この場面が消滅して過去へ送り込まれる時、僕も一緒に行って、もう一度新聞記者になる」

やはりこの伴門淘汰は、新しくなりかけているようだぞ

ならば、別に伴門淘汰でなくても、たとえば、眉村卓としても構わないのではないか?

場面に入るとサーカスだった

ピエロに応じて、舞台に飛び出したのは、あの少女と猫 全身で笑い、駆け巡っている

*

君の階段は、もう下りではないかもしれない

階段の途中の通路にいくつか入ってみたのか?

何か珍しいものや、楽しいものがあっただろうか?

すっかり疲れてしまっただろうか?

気分が悪くなったのだろうか?

迷って途方に暮れたり、居直って住みついてしまったりして・・・

どうなっているのか、僕には知る由もない

階段を見つけて下り始めたのは、君なのである

【中島梓解説 内容抜粋メモ】

眉村さんは、遅筆だ 「日本三大遅筆」に入るのではとさえ思う

私の亭主が、眉村さんの長期連載中の雑誌の編集者で、担当者である

眉村さんは、毎月13、4日頃になると、大阪の自宅か、常宿の東京のホテルから拙宅に電話をくれる

「眉村と申しますが・・・」

私と眉村さんは、SF作家クラブでご一緒して、もう10年近く知り合いにも関わらず、そう言われる

眉村さんは、もう日本SF界の長老の一人で、人気作家だ

だが、編集者と何十分も話をする

連載のできた分を朗読される

雑誌は大抵毎月25日発売の、同じ締め切り

それでも、誰も眉村さんに怒らない

眉村さんは本当にいつもいつも一生懸命なのだ

こうしたほうがよいか、小説が面白くなるか、ぎりぎりまで迷い抜くのだと思う

孤独で、いつも崖の淵に立っているような創作という厳しい作業に耐えてしまうのだと思う

結局、眉村さんは「すべての小説」を好きでたまらず、すべてを書きたいという情熱からきていると思う

他の多くの作家は、ずっと早くに自分の「売れセン」を確保して、テリトリーを作る

眉村さんはそうしなかった むしろ不器用なほうではないかと思ってしまう

手っ取り早く「専門店」になって小さく完成する代わりに

その何倍もの年月と苦労をかけて、じわじわと、恐ろしく巨大ですべてのジャンルを含む

「眉村ワールド」をうちたてつつあるのだ

私はかつてインタビューで、眉村さんが作家という仕事について

「締め切りがなければ、こんな辛いことを誰がやるものか」と言っているのを見た

それから10年近く経って、やっと分かってきた

誠実で、ちょっと不器用な作家の含羞だったと

でも、せめて13日には入稿してほしいんですよねえ・・・