■本業・副業"二刀流"? どうなるニッポンの働き方

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

![]()

“いま政府は「働き方改革」の一つとして「副業」を促進しようとしています。

厚生労働省は1月31日に「モデル就業規則」を改定、これまで"原則禁止"だった副業を"原則容認"と変更。

副業を持つことで「所得の増加」「将来の起業や第二の人生への備えができる」などとしています。

一方「情報漏えいや、働き過ぎになるのでは」という懸念の声も。

副業が広まると、私たちの働き方はどう変わる?専門家とともに深読みします。”

専門家:

大内 伸哉さん(神戸大学大学院 教授)

高橋 克徳さん(コンサルティング会社 代表)

竹田 忠(NHK 解説委員)

ゲスト:

田村 亮さん(ロンドンブーツ1号2号)

宮崎 美子さん(女優)

グラフィックレコーダー:山田 夏子さん

実際にやってみた男性インタビュー:

(副業をすれば)2人の大学生(の子ども)を養える金額(給料)が出ると分かったので踏み切った

<街の声>

【やりたい派】

アパレル企業勤務 男性:1つの仕事だけに頼っていたらダメ リスクの分散として

化粧品販売 女性:

お給料がもっと欲しい

副業で稼げて、いいなと思ったら、今の仕事を辞めてもいいかも

【やりたくない派】

建設企業勤務 男性:今の仕事で精一杯で、時間がなかなか取れない![]()

保育士 女性:2つ(仕事を)やっちゃうと、どちらかがおろそかになるから、私は1つに絞りたい

IT企業勤務 男性:対価をもらっているうちは、「忠誠心」を持ってやらないといけない(ちなみに60代くらい 他は20~30代

経団連 榊原会長:兼業をすることで(本業の)パフォーマンスの低下、情報漏えいのリスクといった課題が多い

![]() 国は「副業」を促進する方向だが、企業は疑問・不安がいっぱい

国は「副業」を促進する方向だが、企業は疑問・不安がいっぱい

![]()

![]()

![]() 「就業規則」

「就業規則」

![]()

専門家:

つまり、“クビにしないから、いつでも、どこでも一途に働いてね”という縛りだったため

「休日出勤」「単身赴任」も断れない

![]()

![]()

![]() 副業の「許可」は会社によってケースバイケース

副業の「許可」は会社によってケースバイケース

専門家:副業をやりたくない人にやってくれというわけではない

大内:

個人の自由が原則なので、副業を禁止するほうが問題

だが、本業に支障が出るようだと会社は困るので、その辺がハッキリ線引きできない

例えば、同業他社との副業は、情報漏えいなどの関係で困るとか

高橋:今は「企業が生活を守ってくれる」という原則が崩れている リストラもあるし

●これまでの「日本型企業システム」は、会社との“絆”が強い「長期雇用型」

![]()

スキルを積むためにあちこちに異動され

→ある程度のキャリアを積むと「プライド(自信)」となり

→「愛社精神」につながり

→「企業戦士」となる

これが「モデルケース」だったため、副業すると「背信的」と思われていたが変わりつつある

このままで、はたして10年後、その先も回していけるか?

盲目的な正義感はもうやめようということ

●「多様性」が必要な時代

社員の価値観も多様になり、それを上手く会社に組み込む時代

高度経済成長期の「工業化」では、「日本型企業システム」でよかった

大量生産・大量消費 ピラミッド型・トップダウンの社会が

「JAPAN as NO.1」と欧米で称賛された

![]() ないモノをつくる アイデア勝負

ないモノをつくる アイデア勝負

今はもうモノはあふれかえっている 単純作業はロボット、AIがやってくれる

ビジネスモデルはガラッと変わり、新しいアイデアが求められる時代

![]() 欧米では?

欧米では?

まず「残業」という概念がない(それも国や会社、ヒトによるでしょう

「日本人は、なぜ17時に帰って、家で家族と一緒にご飯を食べないのか?」とよく言われる

効率よく働いて、あとの時間は自分の趣味に使う

でも、それはもらう給料にもよる

(海外にも大勢ホームレスがいるのを忘れてないか?

専門家:日本は「労働分散率」が低い

![]() 人生100年時代 人材不足、高齢者の活用を国が推進

人生100年時代 人材不足、高齢者の活用を国が推進

![]()

でも実態は・・・

![]()

●「働き方改革」との矛盾

例:

ミーティング時間が長過ぎる

何段階も同じことをするやり方が変わっていない

「賃金改革」も必要

<FAX>

「税金の手続きが面倒」

「働き過ぎて、体を壊した」

「周りにモデルがいないのでイメージできない」

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() グラフィックレコーダーの山田さんも副業が本業になった1人

グラフィックレコーダーの山田さんも副業が本業になった1人

![]()

![]()

Q:昇進できないのでは?

![]()

A:会社の「評価」次第

大手企業で「マイナンバー制度」になった時に議論になった

大企業に勤める女性が、副業として夜にホステスの仕事をしている人が多くてバレてしまうのではないかと焦ったとか

Q:公務員も副業できる?

A:それは禁止されています

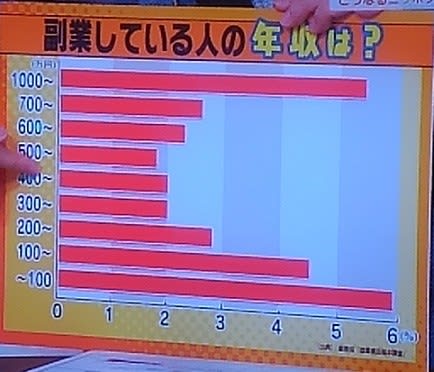

![]() 副業している人の年収の二分化

副業している人の年収の二分化

![]()

サラリーマンの平均年収は大体400万円 生活にために必要な金額

年収の低い人は、副業がないと困る人がいる

逆に、年収の高い人はもう副業をやっている

さまざまなスキルを活かして、そのスキルを他社が欲している

この「二分化」が起きている

副業をせざるを得ない人たちは苦しい

でも「人生をもっと豊かにしたい」と思う若者は多い

![]() 副業のタイプは?

副業のタイプは?

![]()

![]()

自分がしたいこと、好奇心、問題意識の高い人に多い

介護、カウンセラー、ブロガー、仮想通貨も投機性が強いがある意味副業に入る

自分で事業を起こしたり、ベンチャーでいろんな人との出会いが生まれる

![]() 労災など課題

労災など課題

・労災

![]()

今の保障制度は、副業を前提にしていないので、労働時間は合算となる

それをどう配分するかまだ曖昧

労災の例:

A社の給料が30万円、副業のB社が5万円として

B社でケガをして休んだら、A社にも損失となる

この辺は、今後厚労省で細かい部分まで考えていく

・賃金の見直しも大切

・人材不足→人材をシェアするほうが効率的だし、会社も活性化する

![]() 副業=複業

副業=複業

今のやり方がもう行き詰っている

副業をしている人は昔からいたし、パラレルのほうがいい

会社側が準備しなければいけないことはたくさんあるが

これは「福業」ともいえる

「キャリア権」

自分のやりたいことをする権利がある

今の日本企業のやり方で、あちこち回されているうちに、結局なにもキャリアが身に付かないのでは困る

憲法には「幸せを追求する権利」がある

時間を自分のために使う そのための自己管理も必要

<今週のグラフィックレコーディング>

![]()

![]()

![]()

【ブログ内関連記事】

![]() 何歳まで現役? “人生100年時代”の働き方@週刊ニュース深読み

何歳まで現役? “人生100年時代”の働き方@週刊ニュース深読み

![]() 本音で話そう! 2017ニッポンの働き方@週刊ニュース深読み

本音で話そう! 2017ニッポンの働き方@週刊ニュース深読み

![]() 24時間営業が減っていく?@あさイチ

24時間営業が減っていく?@あさイチ

![]() どう防ぐ?若者の過労自殺 "会社と社員"のつきあい方@週刊ニュース深読み

どう防ぐ?若者の過労自殺 "会社と社員"のつきあい方@週刊ニュース深読み

![]() KAROUSHI(過労死)

KAROUSHI(過労死)

![]() どうなの?働かせすぎ企業@あさイチ

どうなの?働かせすぎ企業@あさイチ

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

“いま政府は「働き方改革」の一つとして「副業」を促進しようとしています。

厚生労働省は1月31日に「モデル就業規則」を改定、これまで"原則禁止"だった副業を"原則容認"と変更。

副業を持つことで「所得の増加」「将来の起業や第二の人生への備えができる」などとしています。

一方「情報漏えいや、働き過ぎになるのでは」という懸念の声も。

副業が広まると、私たちの働き方はどう変わる?専門家とともに深読みします。”

専門家:

大内 伸哉さん(神戸大学大学院 教授)

高橋 克徳さん(コンサルティング会社 代表)

竹田 忠(NHK 解説委員)

ゲスト:

田村 亮さん(ロンドンブーツ1号2号)

宮崎 美子さん(女優)

グラフィックレコーダー:山田 夏子さん

実際にやってみた男性インタビュー:

(副業をすれば)2人の大学生(の子ども)を養える金額(給料)が出ると分かったので踏み切った

<街の声>

【やりたい派】

アパレル企業勤務 男性:1つの仕事だけに頼っていたらダメ リスクの分散として

化粧品販売 女性:

お給料がもっと欲しい

副業で稼げて、いいなと思ったら、今の仕事を辞めてもいいかも

【やりたくない派】

建設企業勤務 男性:今の仕事で精一杯で、時間がなかなか取れない

保育士 女性:2つ(仕事を)やっちゃうと、どちらかがおろそかになるから、私は1つに絞りたい

IT企業勤務 男性:対価をもらっているうちは、「忠誠心」を持ってやらないといけない(ちなみに60代くらい 他は20~30代

経団連 榊原会長:兼業をすることで(本業の)パフォーマンスの低下、情報漏えいのリスクといった課題が多い

国は「副業」を促進する方向だが、企業は疑問・不安がいっぱい

国は「副業」を促進する方向だが、企業は疑問・不安がいっぱい

「就業規則」

「就業規則」

専門家:

つまり、“クビにしないから、いつでも、どこでも一途に働いてね”という縛りだったため

「休日出勤」「単身赴任」も断れない

副業の「許可」は会社によってケースバイケース

副業の「許可」は会社によってケースバイケース専門家:副業をやりたくない人にやってくれというわけではない

大内:

個人の自由が原則なので、副業を禁止するほうが問題

だが、本業に支障が出るようだと会社は困るので、その辺がハッキリ線引きできない

例えば、同業他社との副業は、情報漏えいなどの関係で困るとか

高橋:今は「企業が生活を守ってくれる」という原則が崩れている リストラもあるし

●これまでの「日本型企業システム」は、会社との“絆”が強い「長期雇用型」

スキルを積むためにあちこちに異動され

→ある程度のキャリアを積むと「プライド(自信)」となり

→「愛社精神」につながり

→「企業戦士」となる

これが「モデルケース」だったため、副業すると「背信的」と思われていたが変わりつつある

このままで、はたして10年後、その先も回していけるか?

盲目的な正義感はもうやめようということ

●「多様性」が必要な時代

社員の価値観も多様になり、それを上手く会社に組み込む時代

高度経済成長期の「工業化」では、「日本型企業システム」でよかった

大量生産・大量消費 ピラミッド型・トップダウンの社会が

「JAPAN as NO.1」と欧米で称賛された

ないモノをつくる アイデア勝負

ないモノをつくる アイデア勝負今はもうモノはあふれかえっている 単純作業はロボット、AIがやってくれる

ビジネスモデルはガラッと変わり、新しいアイデアが求められる時代

欧米では?

欧米では?まず「残業」という概念がない(それも国や会社、ヒトによるでしょう

「日本人は、なぜ17時に帰って、家で家族と一緒にご飯を食べないのか?」とよく言われる

効率よく働いて、あとの時間は自分の趣味に使う

でも、それはもらう給料にもよる

(海外にも大勢ホームレスがいるのを忘れてないか?

専門家:日本は「労働分散率」が低い

人生100年時代 人材不足、高齢者の活用を国が推進

人生100年時代 人材不足、高齢者の活用を国が推進

でも実態は・・・

●「働き方改革」との矛盾

例:

ミーティング時間が長過ぎる

何段階も同じことをするやり方が変わっていない

「賃金改革」も必要

<FAX>

「税金の手続きが面倒」

「働き過ぎて、体を壊した」

「周りにモデルがいないのでイメージできない」

グラフィックレコーダーの山田さんも副業が本業になった1人

グラフィックレコーダーの山田さんも副業が本業になった1人

Q:昇進できないのでは?

A:会社の「評価」次第

大手企業で「マイナンバー制度」になった時に議論になった

大企業に勤める女性が、副業として夜にホステスの仕事をしている人が多くてバレてしまうのではないかと焦ったとか

Q:公務員も副業できる?

A:それは禁止されています

副業している人の年収の二分化

副業している人の年収の二分化

サラリーマンの平均年収は大体400万円 生活にために必要な金額

年収の低い人は、副業がないと困る人がいる

逆に、年収の高い人はもう副業をやっている

さまざまなスキルを活かして、そのスキルを他社が欲している

この「二分化」が起きている

副業をせざるを得ない人たちは苦しい

でも「人生をもっと豊かにしたい」と思う若者は多い

副業のタイプは?

副業のタイプは?

自分がしたいこと、好奇心、問題意識の高い人に多い

介護、カウンセラー、ブロガー、仮想通貨も投機性が強いがある意味副業に入る

自分で事業を起こしたり、ベンチャーでいろんな人との出会いが生まれる

労災など課題

労災など課題・労災

今の保障制度は、副業を前提にしていないので、労働時間は合算となる

それをどう配分するかまだ曖昧

労災の例:

A社の給料が30万円、副業のB社が5万円として

B社でケガをして休んだら、A社にも損失となる

この辺は、今後厚労省で細かい部分まで考えていく

・賃金の見直しも大切

・人材不足→人材をシェアするほうが効率的だし、会社も活性化する

副業=複業

副業=複業今のやり方がもう行き詰っている

副業をしている人は昔からいたし、パラレルのほうがいい

会社側が準備しなければいけないことはたくさんあるが

これは「福業」ともいえる

「キャリア権」

自分のやりたいことをする権利がある

今の日本企業のやり方で、あちこち回されているうちに、結局なにもキャリアが身に付かないのでは困る

憲法には「幸せを追求する権利」がある

時間を自分のために使う そのための自己管理も必要

<今週のグラフィックレコーディング>

【ブログ内関連記事】

何歳まで現役? “人生100年時代”の働き方@週刊ニュース深読み

何歳まで現役? “人生100年時代”の働き方@週刊ニュース深読み 本音で話そう! 2017ニッポンの働き方@週刊ニュース深読み

本音で話そう! 2017ニッポンの働き方@週刊ニュース深読み 24時間営業が減っていく?@あさイチ

24時間営業が減っていく?@あさイチ どう防ぐ?若者の過労自殺 "会社と社員"のつきあい方@週刊ニュース深読み

どう防ぐ?若者の過労自殺 "会社と社員"のつきあい方@週刊ニュース深読み KAROUSHI(過労死)

KAROUSHI(過労死) どうなの?働かせすぎ企業@あさイチ

どうなの?働かせすぎ企業@あさイチ