■イラスト版 健康ライブラリー『パニック障害』(講談社)

渡辺登/監修

以前借りた『認知行動療法のすべてがわかる本』がとても分かりやすかったので、

ほかにもたくさんある「イラスト版 健康ライブラリー」シリーズを読んでみたくなって借りてみた。

今作もパニ障について、まったく知らない人ももちろんのこと、

すでにある程度知っている人も、改めて図式化されるとさらに分かりやすくておススメ。

【内容抜粋メモ】

1980年に「不安神経症」→「パニック障害」に診断名が変わった。

以前は、「心臓神経症」、「自律神経失調症」などとも呼ばれていた。

病気かどうかの境界が曖昧になり「〜病」から生活上の支障を示す「〜障害」に変わった。

パニ障が心理的原因でなく、生物学的原因による可能性が高いと考えられるようになったため。

つまり、不安や安心は、脳の神経伝達物質の働きで、その働きにトラブルが起こるきっかけは、ストレスだとされている。

(これにまず矛盾を感じる。脳の機能的問題としても、原因はストレスなんだから心理的原因では?![]()

パニック障害は気持ちの問題で病気が起こるわけではありません。気の持ちようなどとは言わないで。

(ストレスは気持ちと違うのか???

![]()

![]() 患者分析

患者分析

女性55% 男性45% 31〜40歳が36%でもっとも多い。

![]() 発作のパターン

発作のパターン

胸がザワザワして、変だなと思っているうちに、激しい症状が一気に吹き荒れ、短時間でおさまる(長時間もあるよ

突然の発作を何度も経験するうちに、ある種の条件づけができてしまい、

発作が起こった場所と状況に身を置くと、緊張が高まり、自ら発作が起こりやすい状態をつくってしまう。

![]() 急性期と慢性期

急性期と慢性期

急性期:発作が頻繁に起こる。

慢性期:発作の回数は減るかわりに、広場恐怖、うつ状態が強くなる。

不定愁訴:発病して半年〜数年すると、動悸、息苦しさなどを訴えるので、「心気症」と診断されやすい。

パニック障害は、どちらかというと長い経過をたどる病気。

![]() 「なにもできない」から「なにもやりたくない」という“うつ状態”へと移行する

「なにもできない」から「なにもやりたくない」という“うつ状態”へと移行する

不安な生活が続くことでしだいに精神的エネルギーが低下![]() し、うつ病を併発することもある。

し、うつ病を併発することもある。

不定愁訴がうつ状態をエスカレートさせることもある。

(こないだ主治医がゆってたのは、うつ病とうつ状態の違いのことなのか?

![]() うつ病とうつ状態の違い

うつ病とうつ状態の違い

【うつ病】

妄想的、自殺の危険性がある、よいことがあっても気が晴れない、環境や対人関係の変化が主なきっかけ、

周囲からみて理解できないことが多い、仕事・趣味がまったく手につかない

【うつ状態】

現実からズレない、自殺願望は比較的まれ、よいことがあると少し気が晴れる、気落ちするような出来事がきっかけ、

周囲から見て理解できることが多い、仕事・趣味をやっていると気が紛れる。

![]() うつ状態の進み方

うつ状態の進み方

1.なんとなくだるい、楽しくない

2.日によって変化し、食欲![]() が低下、仕事に集中できなくなる

が低下、仕事に集中できなくなる

3.自分が無価値と考え、身体を動かす意欲もなくなる

(治療を重ねると)

4.少しずつ食欲![]() が出て、気持ちが楽になる時間が増える

が出て、気持ちが楽になる時間が増える

5.表情も生き生きしてくる。ここで焦らず、ゆっくりと静養することが再発防止になる。

![]() 「不安」と「恐怖」の違い

「不安」と「恐怖」の違い

不安:内部![]() から沸き起こる感情

から沸き起こる感情

恐怖:外的な要因![]() のために起こる感情

のために起こる感情

不安障害になると、恐怖に対して過敏になり、苦しいほどの不安を感じる。

不安は不安を呼び、ほかの不安障害を併発することもある。

例:「特定恐怖」=高所![]() 、特定のものや場所等に異常に恐怖心を持つ。

、特定のものや場所等に異常に恐怖心を持つ。

![]() 「過呼吸症候群」とは違う

「過呼吸症候群」とは違う

![]()

過呼吸症候群は、過呼吸によって血液中の酸素と二酸化炭素のバランスが崩れ、

脳の血管が収縮したり、呼吸性アルカローシスと呼ぶ状態になるために起こる。

![]() 似た症状の病気

似た症状の病気

低血糖、褐色細胞腫、更年期障害、狭心症、僧帽弁逸脱症、甲状腺機能亢進症、不整脈、側頭葉てんかん、メニエール病

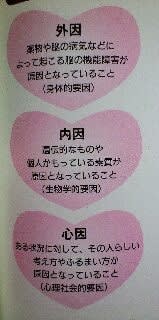

![]() 心の病は外因、内因、心因の3つの原因で起こる

心の病は外因、内因、心因の3つの原因で起こる

![]()

![]() その他の心の病

その他の心の病

統合失調症、気分障害(軽いうつが長期間続く「気分変調性障害」等)、摂食障害、依存症など。

過敏性腸症候群:腹痛が起きて以来電車![]() に乗れないのは、パニック障害のない広場恐怖の例

に乗れないのは、パニック障害のない広場恐怖の例

**********************原因ときっかけ

誰からも理解してもらえない孤独と、得体の知れない発作。

最初からきっちり該当の科にかかるかどうかが治癒の大切なポイント。

例:精神神経科、心療内科、カウンセラー(一度かかり始めたら変えづらいよね![]()

「○○神経症」と言われたら、その医師はパニック障害について詳しくない証拠![]()

![]() よい医師とは?

よい医師とは?

1.パニック障害に精通している。

2.心と体の両面を診てくれる←これがダメじゃん、日本では連携がない

3.不必要にクスリを出さず、量や種類をこまめに調整してくれる

4.方針をきちんと説明

5.話しやすく、訴えをよく聞いてくれる

6.認知行動療法や、カウンセリングなど薬物療法以外も考慮する

![]() 医師と患者には“相性”がある(だね〜

医師と患者には“相性”がある(だね〜

![]() 病院の探し方

病院の探し方

・通院しやすい場所

・地域の評判がよい

・明るく清潔な施設![]()

・医師やスタッフが丁寧に質問に答える

・必要に応じて適切な医療機関を紹介してくれる

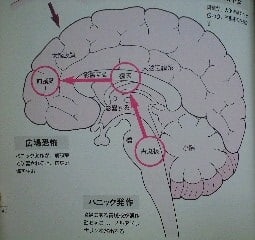

![]() 主な脳の部位と働き

主な脳の部位と働き

大脳→大脳皮質→前頭葉:人間としての行動をコントロール

→側頭葉:記憶する

→後頭葉:色、形などを見て判断する

→大脳辺縁系:基本的感情、本能が生まれる

脳幹:呼吸など基本的な生命維持、本能

小脳:筋肉の動きの調整をして体のバランスをとる

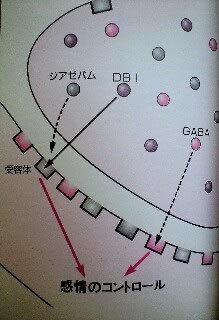

![]() パニック障害が起こるメカニズム

パニック障害が起こるメカニズム

![]()

![]()

神経伝達物質のGABAは、神経細胞の興奮を抑え、不安を軽くする。

が、危機になると、DBIという脳内物質が増加し、GABAの働きを邪魔する![]()

結果、興奮を抑えられず、不安となる。

ストレスの種類によって、ノルアドレナリンの分泌の仕方や、脳への残り方が違う。

![]() 物理的ストレス:“脳全体”からノルアドレナリンが分泌

物理的ストレス:“脳全体”からノルアドレナリンが分泌

→時間の経過とともに消える。

![]() 心理的ストレス:“視床下部、青斑核、扁桃核”からノルアドレナリンが分泌。集中的に刺激する

心理的ストレス:“視床下部、青斑核、扁桃核”からノルアドレナリンが分泌。集中的に刺激する![]()

![]()

![]()

![]()

→ストレスがあるかぎり長時間続き、量が減らない→青斑核の過活動→神経伝達物質にトラブル

![]() ストレスに弱い人はパニ障になりやすい。

ストレスに弱い人はパニ障になりやすい。

肉親がパニ障の人の発症率は、一般に比べて8倍![]()

自分がなぜパニ障になったか、あれこれ考えるのは意味がない(じゃあカウンセリングを勧めてるワケは?

パニ障の多くは、心配性で神経質、依存的であるが、それは病による性格で、

従来は明るく社交的、行動力がある人![]() でも神経質で、依存的になる(もともとの性格の可能性もあるのでは?

でも神経質で、依存的になる(もともとの性格の可能性もあるのでは?

![]() 誘発しやすいもの

誘発しやすいもの

疲れ、タバコ、ドライアイス/驚、カフェイン、ソーダ![]() /驚

/驚

月経前はパニック発作が起きやすい![]()

![]() ストレスからくる体の病

ストレスからくる体の病

例:円形脱毛症、筋緊張性頭痛、偏頭痛、関節リウマチ、腰痛症など

![]() 自律神経系、内分泌系はもとの状態に保とうとする仕組みがある。

自律神経系、内分泌系はもとの状態に保とうとする仕組みがある。

あまりにも大きなストレスだと、自律神経系&内分泌系はフル回転。ついには異常をきたす。

![]() 仮面うつ病:精神症状は目立たず、体の症状が前面に出るため、うつ病と気づかれない。

仮面うつ病:精神症状は目立たず、体の症状が前面に出るため、うつ病と気づかれない。

例:不眠、疲労感、頭痛、食欲不振、めまい、動悸など

![]() 「職場不適応症」

「職場不適応症」

職場のストレスが原因で出勤を拒否する(カタログ屋さんにもそうゆう人いたなあ![]()

![]() ストレスを高めるのは“孤立無援”状態。

ストレスを高めるのは“孤立無援”状態。

![]() 職場のストレス ベスト10

職場のストレス ベスト10

・仕事量が多い、能力以上のことを任される

・どうでもいいことをさせられたり、指示に矛盾がある

・リストラ、倒産など雇用不安

・技術を活かせないと意欲が低下![]()

・仕事量が多いと、家族との時間が少なくなる

・冷暖房の効きすぎ、騒音などのオフィス環境

・人間関係

・勤務時間が夜間、交代制などで不規則だと体に負担がかかる

・上司の指示ばかりで自分で決められないと意欲低下![]()

・新しい機械の導入などで、主体性がなくなる

![]() 自分では気づきにくい「仕事依存症」

自分では気づきにくい「仕事依存症」

仕事以外に何をしていいか分からず、空しさから逃れる手段となっている場合。

仕事の達成感より、他人の評価で初めて安心感を得る。

**********************治療法

![]() ストレスに負けない気力をつけるのではなく、上手にやり過ごせるようになるのが目標。

ストレスに負けない気力をつけるのではなく、上手にやり過ごせるようになるのが目標。

![]() ストレスはこまめに解消する

ストレスはこまめに解消する

・以心伝心はない。自分の気持ちを伝える![]() (伝えたが逆効果だったなぁ・・・

(伝えたが逆効果だったなぁ・・・

・批判されていると思ったのは誤解だったということもある

・不満があっても笑って、曖昧な言葉で誤魔化したりしてないか![]()

・最もよくないのは、他人に弱みを見せず、1人ですべてを解決しようと頑張り、ギリギリまでガマンしてしまうパターン(まさに!![]()

![]() 薬物治療が中心

薬物治療が中心

代表格はパキシル(母が服用中)8週間で予期不安がほぼ解消する(2〜3年飲み続けて、また1錠増えたらしい![]()

クスリに対して怖いイメージを持っている人もいる![]()

![]() SSRIのメカニズム

SSRIのメカニズム

![]()

![]() たとえ再発しても初回の発作より軽くおさまる(そうとも限らない

たとえ再発しても初回の発作より軽くおさまる(そうとも限らない

・動悸は自分の不安からきているのでは?

・寝不足、疲れ、体調不良、生活の乱れがないか

・起こりそうという気になってないか

「ボディソニック椅子」を、音楽療法に利用しているところもある(BSオメガ?)(なにこれ![]()

![]()

**********************日常の注意点

慢性化してから治療を始めた人は、広場恐怖やうつ状態を併発しているので、治療が難しくなる![]()

![]() チェックしてみよう

チェックしてみよう

![]()

![]() 禁句集

禁句集

![]()

うつ状態になると、気分が落ち込み「そっとしておいてほしい」と1人になりたがる。

感情が波立って、些細なことで怒ったりする![]()

→内心では孤独で、家族や周囲の人に癒してもらいたい。

→寛容に見守ること。休養をすすめる。本人は休むことに罪悪感を持って焦っていることが多い。

![]() 支援ネットワーク

支援ネットワーク

職場で支えあう人間関係。もの、金銭、世話、情報、信頼感、親密度、安心感も含む。

過去は、労働者の責任と考えられていたが、近年は労働者の心の健康に悪影響を与える

労働環境を放置していた会社側に責任を問う判例が増えている。

![]() 積極的な休養法

積極的な休養法

ココロとカラダの健康のための3つのバランスは、運動+栄養+休養。

![]() 「休養」:「休む」+「養う」

「休養」:「休む」+「養う」

休む=体を横たえる、充分な睡眠![]() で疲労やストレスを取ること。受動的。

で疲労やストレスを取ること。受動的。

養う=明日への活力を蓄えること。栄養、スポーツ![]() 、趣味、社会活動、人間関係の調和をはかる。能動的。

、趣味、社会活動、人間関係の調和をはかる。能動的。

・休息(秒単位)

・休息(分単位)

・私的時間(睡眠、入浴![]() など)

など)

・週休(1週間でたまった疲れをとる。人生設計に必要な素養を増やす)

・休暇![]() (短期休みでは不十分だった心身調整。自己回復、仕事にとらわれない自分だけの人生設計をする。

(短期休みでは不十分だった心身調整。自己回復、仕事にとらわれない自分だけの人生設計をする。

![]() 睡眠不足がもっとカラダにこたえる

睡眠不足がもっとカラダにこたえる

現代人の睡眠時間は年々短くなっている。ライフスタイルが夜型に移行し、徹夜仕事、夜遊び等が寝る時間を圧迫。

ストレスを抱えると睡眠不足になりがちですが、ストレスを感じる時ほどよい睡眠をとる必要がある(難しい・・・

眠れないことをストレスにしない(これも難しい・・・![]()

ジェット時差???→here

![]() ライフスタイルの3要素

ライフスタイルの3要素

![]()

“ライフスタイル”とは、カッコいい生活![]() 、オシャレな暮らし方という意味より、ココロとカラダの健康に直結した言葉。

、オシャレな暮らし方という意味より、ココロとカラダの健康に直結した言葉。

生活スケジュールの乱れはストレスのもと。パニ障には大敵![]()

まず生活習慣を立て直すことから初め、体内時計![]() のリズムが正確になり、自律神経の働きも順調になる。

のリズムが正確になり、自律神経の働きも順調になる。

→睡眠、カラダの緊張&弛緩も整ってくる。

生活スケジュールを整えるには、まず退社時間を定時にすることから始めよう(これは徹底してた![]()

![]() ストレス、不安障害によい食べ物・栄養

ストレス、不安障害によい食べ物・栄養

ビタミンC(ストレスビタミンとも言う![]() ):いちご

):いちご![]() 、じゃがいも、りんご

、じゃがいも、りんご![]()

ビタミンE:ナッツ、たらこ![]() 、かぼちゃ

、かぼちゃ

カルシウム:小魚、牛乳![]()

マグネシウム:納豆、牡蠣、ほうれん草

パニ障は100人中2〜4人が発症する病。

70%が広場恐怖、50%がうつ状態を伴う。

が、必ず治る病気と信じてあきらめないこと。

渡辺登/監修

以前借りた『認知行動療法のすべてがわかる本』がとても分かりやすかったので、

ほかにもたくさんある「イラスト版 健康ライブラリー」シリーズを読んでみたくなって借りてみた。

今作もパニ障について、まったく知らない人ももちろんのこと、

すでにある程度知っている人も、改めて図式化されるとさらに分かりやすくておススメ。

【内容抜粋メモ】

1980年に「不安神経症」→「パニック障害」に診断名が変わった。

以前は、「心臓神経症」、「自律神経失調症」などとも呼ばれていた。

病気かどうかの境界が曖昧になり「〜病」から生活上の支障を示す「〜障害」に変わった。

パニ障が心理的原因でなく、生物学的原因による可能性が高いと考えられるようになったため。

つまり、不安や安心は、脳の神経伝達物質の働きで、その働きにトラブルが起こるきっかけは、ストレスだとされている。

(これにまず矛盾を感じる。脳の機能的問題としても、原因はストレスなんだから心理的原因では?

パニック障害は気持ちの問題で病気が起こるわけではありません。気の持ちようなどとは言わないで。

(ストレスは気持ちと違うのか???

患者分析

患者分析女性55% 男性45% 31〜40歳が36%でもっとも多い。

発作のパターン

発作のパターン胸がザワザワして、変だなと思っているうちに、激しい症状が一気に吹き荒れ、短時間でおさまる(長時間もあるよ

突然の発作を何度も経験するうちに、ある種の条件づけができてしまい、

発作が起こった場所と状況に身を置くと、緊張が高まり、自ら発作が起こりやすい状態をつくってしまう。

急性期と慢性期

急性期と慢性期急性期:発作が頻繁に起こる。

慢性期:発作の回数は減るかわりに、広場恐怖、うつ状態が強くなる。

不定愁訴:発病して半年〜数年すると、動悸、息苦しさなどを訴えるので、「心気症」と診断されやすい。

パニック障害は、どちらかというと長い経過をたどる病気。

「なにもできない」から「なにもやりたくない」という“うつ状態”へと移行する

「なにもできない」から「なにもやりたくない」という“うつ状態”へと移行する不安な生活が続くことでしだいに精神的エネルギーが低下

し、うつ病を併発することもある。

し、うつ病を併発することもある。不定愁訴がうつ状態をエスカレートさせることもある。

(こないだ主治医がゆってたのは、うつ病とうつ状態の違いのことなのか?

うつ病とうつ状態の違い

うつ病とうつ状態の違い【うつ病】

妄想的、自殺の危険性がある、よいことがあっても気が晴れない、環境や対人関係の変化が主なきっかけ、

周囲からみて理解できないことが多い、仕事・趣味がまったく手につかない

【うつ状態】

現実からズレない、自殺願望は比較的まれ、よいことがあると少し気が晴れる、気落ちするような出来事がきっかけ、

周囲から見て理解できることが多い、仕事・趣味をやっていると気が紛れる。

うつ状態の進み方

うつ状態の進み方1.なんとなくだるい、楽しくない

2.日によって変化し、食欲

が低下、仕事に集中できなくなる

が低下、仕事に集中できなくなる3.自分が無価値と考え、身体を動かす意欲もなくなる

(治療を重ねると)

4.少しずつ食欲

が出て、気持ちが楽になる時間が増える

が出て、気持ちが楽になる時間が増える5.表情も生き生きしてくる。ここで焦らず、ゆっくりと静養することが再発防止になる。

「不安」と「恐怖」の違い

「不安」と「恐怖」の違い不安:内部

から沸き起こる感情

から沸き起こる感情恐怖:外的な要因

のために起こる感情

のために起こる感情不安障害になると、恐怖に対して過敏になり、苦しいほどの不安を感じる。

不安は不安を呼び、ほかの不安障害を併発することもある。

例:「特定恐怖」=高所

、特定のものや場所等に異常に恐怖心を持つ。

、特定のものや場所等に異常に恐怖心を持つ。 「過呼吸症候群」とは違う

「過呼吸症候群」とは違う

過呼吸症候群は、過呼吸によって血液中の酸素と二酸化炭素のバランスが崩れ、

脳の血管が収縮したり、呼吸性アルカローシスと呼ぶ状態になるために起こる。

似た症状の病気

似た症状の病気低血糖、褐色細胞腫、更年期障害、狭心症、僧帽弁逸脱症、甲状腺機能亢進症、不整脈、側頭葉てんかん、メニエール病

心の病は外因、内因、心因の3つの原因で起こる

心の病は外因、内因、心因の3つの原因で起こる

その他の心の病

その他の心の病統合失調症、気分障害(軽いうつが長期間続く「気分変調性障害」等)、摂食障害、依存症など。

過敏性腸症候群:腹痛が起きて以来電車

に乗れないのは、パニック障害のない広場恐怖の例

に乗れないのは、パニック障害のない広場恐怖の例**********************原因ときっかけ

誰からも理解してもらえない孤独と、得体の知れない発作。

最初からきっちり該当の科にかかるかどうかが治癒の大切なポイント。

例:精神神経科、心療内科、カウンセラー(一度かかり始めたら変えづらいよね

「○○神経症」と言われたら、その医師はパニック障害について詳しくない証拠

よい医師とは?

よい医師とは?1.パニック障害に精通している。

2.心と体の両面を診てくれる←これがダメじゃん、日本では連携がない

3.不必要にクスリを出さず、量や種類をこまめに調整してくれる

4.方針をきちんと説明

5.話しやすく、訴えをよく聞いてくれる

6.認知行動療法や、カウンセリングなど薬物療法以外も考慮する

医師と患者には“相性”がある(だね〜

医師と患者には“相性”がある(だね〜 病院の探し方

病院の探し方・通院しやすい場所

・地域の評判がよい

・明るく清潔な施設

・医師やスタッフが丁寧に質問に答える

・必要に応じて適切な医療機関を紹介してくれる

主な脳の部位と働き

主な脳の部位と働き大脳→大脳皮質→前頭葉:人間としての行動をコントロール

→側頭葉:記憶する

→後頭葉:色、形などを見て判断する

→大脳辺縁系:基本的感情、本能が生まれる

脳幹:呼吸など基本的な生命維持、本能

小脳:筋肉の動きの調整をして体のバランスをとる

パニック障害が起こるメカニズム

パニック障害が起こるメカニズム

神経伝達物質のGABAは、神経細胞の興奮を抑え、不安を軽くする。

が、危機になると、DBIという脳内物質が増加し、GABAの働きを邪魔する

結果、興奮を抑えられず、不安となる。

ストレスの種類によって、ノルアドレナリンの分泌の仕方や、脳への残り方が違う。

物理的ストレス:“脳全体”からノルアドレナリンが分泌

物理的ストレス:“脳全体”からノルアドレナリンが分泌→時間の経過とともに消える。

心理的ストレス:“視床下部、青斑核、扁桃核”からノルアドレナリンが分泌。集中的に刺激する

心理的ストレス:“視床下部、青斑核、扁桃核”からノルアドレナリンが分泌。集中的に刺激する

→ストレスがあるかぎり長時間続き、量が減らない→青斑核の過活動→神経伝達物質にトラブル

ストレスに弱い人はパニ障になりやすい。

ストレスに弱い人はパニ障になりやすい。肉親がパニ障の人の発症率は、一般に比べて8倍

自分がなぜパニ障になったか、あれこれ考えるのは意味がない(じゃあカウンセリングを勧めてるワケは?

パニ障の多くは、心配性で神経質、依存的であるが、それは病による性格で、

従来は明るく社交的、行動力がある人

でも神経質で、依存的になる(もともとの性格の可能性もあるのでは?

でも神経質で、依存的になる(もともとの性格の可能性もあるのでは? 誘発しやすいもの

誘発しやすいもの疲れ、タバコ、ドライアイス/驚、カフェイン、ソーダ

/驚

/驚月経前はパニック発作が起きやすい

ストレスからくる体の病

ストレスからくる体の病例:円形脱毛症、筋緊張性頭痛、偏頭痛、関節リウマチ、腰痛症など

自律神経系、内分泌系はもとの状態に保とうとする仕組みがある。

自律神経系、内分泌系はもとの状態に保とうとする仕組みがある。あまりにも大きなストレスだと、自律神経系&内分泌系はフル回転。ついには異常をきたす。

仮面うつ病:精神症状は目立たず、体の症状が前面に出るため、うつ病と気づかれない。

仮面うつ病:精神症状は目立たず、体の症状が前面に出るため、うつ病と気づかれない。例:不眠、疲労感、頭痛、食欲不振、めまい、動悸など

「職場不適応症」

「職場不適応症」職場のストレスが原因で出勤を拒否する(カタログ屋さんにもそうゆう人いたなあ

ストレスを高めるのは“孤立無援”状態。

ストレスを高めるのは“孤立無援”状態。 職場のストレス ベスト10

職場のストレス ベスト10・仕事量が多い、能力以上のことを任される

・どうでもいいことをさせられたり、指示に矛盾がある

・リストラ、倒産など雇用不安

・技術を活かせないと意欲が低下

・仕事量が多いと、家族との時間が少なくなる

・冷暖房の効きすぎ、騒音などのオフィス環境

・人間関係

・勤務時間が夜間、交代制などで不規則だと体に負担がかかる

・上司の指示ばかりで自分で決められないと意欲低下

・新しい機械の導入などで、主体性がなくなる

自分では気づきにくい「仕事依存症」

自分では気づきにくい「仕事依存症」仕事以外に何をしていいか分からず、空しさから逃れる手段となっている場合。

仕事の達成感より、他人の評価で初めて安心感を得る。

**********************治療法

ストレスに負けない気力をつけるのではなく、上手にやり過ごせるようになるのが目標。

ストレスに負けない気力をつけるのではなく、上手にやり過ごせるようになるのが目標。 ストレスはこまめに解消する

ストレスはこまめに解消する・以心伝心はない。自分の気持ちを伝える

(伝えたが逆効果だったなぁ・・・

(伝えたが逆効果だったなぁ・・・・批判されていると思ったのは誤解だったということもある

・不満があっても笑って、曖昧な言葉で誤魔化したりしてないか

・最もよくないのは、他人に弱みを見せず、1人ですべてを解決しようと頑張り、ギリギリまでガマンしてしまうパターン(まさに!

薬物治療が中心

薬物治療が中心代表格はパキシル(母が服用中)8週間で予期不安がほぼ解消する(2〜3年飲み続けて、また1錠増えたらしい

クスリに対して怖いイメージを持っている人もいる

SSRIのメカニズム

SSRIのメカニズム

たとえ再発しても初回の発作より軽くおさまる(そうとも限らない

たとえ再発しても初回の発作より軽くおさまる(そうとも限らない・動悸は自分の不安からきているのでは?

・寝不足、疲れ、体調不良、生活の乱れがないか

・起こりそうという気になってないか

「ボディソニック椅子」を、音楽療法に利用しているところもある(BSオメガ?)(なにこれ

**********************日常の注意点

慢性化してから治療を始めた人は、広場恐怖やうつ状態を併発しているので、治療が難しくなる

チェックしてみよう

チェックしてみよう

禁句集

禁句集

うつ状態になると、気分が落ち込み「そっとしておいてほしい」と1人になりたがる。

感情が波立って、些細なことで怒ったりする

→内心では孤独で、家族や周囲の人に癒してもらいたい。

→寛容に見守ること。休養をすすめる。本人は休むことに罪悪感を持って焦っていることが多い。

支援ネットワーク

支援ネットワーク職場で支えあう人間関係。もの、金銭、世話、情報、信頼感、親密度、安心感も含む。

過去は、労働者の責任と考えられていたが、近年は労働者の心の健康に悪影響を与える

労働環境を放置していた会社側に責任を問う判例が増えている。

積極的な休養法

積極的な休養法ココロとカラダの健康のための3つのバランスは、運動+栄養+休養。

「休養」:「休む」+「養う」

「休養」:「休む」+「養う」休む=体を横たえる、充分な睡眠

で疲労やストレスを取ること。受動的。

で疲労やストレスを取ること。受動的。養う=明日への活力を蓄えること。栄養、スポーツ

、趣味、社会活動、人間関係の調和をはかる。能動的。

、趣味、社会活動、人間関係の調和をはかる。能動的。・休息(秒単位)

・休息(分単位)

・私的時間(睡眠、入浴

など)

など)・週休(1週間でたまった疲れをとる。人生設計に必要な素養を増やす)

・休暇

(短期休みでは不十分だった心身調整。自己回復、仕事にとらわれない自分だけの人生設計をする。

(短期休みでは不十分だった心身調整。自己回復、仕事にとらわれない自分だけの人生設計をする。 睡眠不足がもっとカラダにこたえる

睡眠不足がもっとカラダにこたえる現代人の睡眠時間は年々短くなっている。ライフスタイルが夜型に移行し、徹夜仕事、夜遊び等が寝る時間を圧迫。

ストレスを抱えると睡眠不足になりがちですが、ストレスを感じる時ほどよい睡眠をとる必要がある(難しい・・・

眠れないことをストレスにしない(これも難しい・・・

ジェット時差???→here

ライフスタイルの3要素

ライフスタイルの3要素

“ライフスタイル”とは、カッコいい生活

、オシャレな暮らし方という意味より、ココロとカラダの健康に直結した言葉。

、オシャレな暮らし方という意味より、ココロとカラダの健康に直結した言葉。生活スケジュールの乱れはストレスのもと。パニ障には大敵

まず生活習慣を立て直すことから初め、体内時計

のリズムが正確になり、自律神経の働きも順調になる。

のリズムが正確になり、自律神経の働きも順調になる。→睡眠、カラダの緊張&弛緩も整ってくる。

生活スケジュールを整えるには、まず退社時間を定時にすることから始めよう(これは徹底してた

ストレス、不安障害によい食べ物・栄養

ストレス、不安障害によい食べ物・栄養ビタミンC(ストレスビタミンとも言う

):いちご

):いちご 、じゃがいも、りんご

、じゃがいも、りんご

ビタミンE:ナッツ、たらこ

、かぼちゃ

、かぼちゃカルシウム:小魚、牛乳

マグネシウム:納豆、牡蠣、ほうれん草

パニ障は100人中2〜4人が発症する病。

70%が広場恐怖、50%がうつ状態を伴う。

が、必ず治る病気と信じてあきらめないこと。