■

イラスト版 健康ライブラリー『子どものアレルギーのすべてがわかる本』(講談社)

海老澤 元宏/監修

私もアレルギー体質で、子どもの頃からいろいろ悩まされてきたけど、

本書に出てくる、もっと重症なコの話を読んで、肌が真っ赤に腫れた赤ちゃんの写真などを見ると、

本人はもちろん、親や周りの苦労を想像するのが難しいほどだ。

食物アレルギー1つとっても、毎日三度三度の食事は子どもの成長に欠かせないのに、

三大アレルゲン(卵・牛乳・小麦)は、意外なものにまで入っているから、

食べられるものでお弁当を作ったり、給食メニューに配慮したり、

なんとか工夫して乗り越えようとする姿を思い浮かべと本当に頭が下がる思いでいっぱいになる。

【内容抜粋メモ】

[まえがき]

生まれて間もなく湿疹が出て、痒みとともに慢性に経過する子どもは、アトピー、ぜんそく、鼻炎になりやすい傾向がある。

アレルギーは総合的にとらえなければならない病気。付き合いは長丁場になるので、正しい知識と覚悟が必要。

近年は食物アレルギーが増えている。とりわけ先進国で、衛生状態のよい子どもたちに増えている。

食物アレルギーは、成長するにつれて、食べられるものが増えていく。

できればアレルギー専門医を探すのが最適。

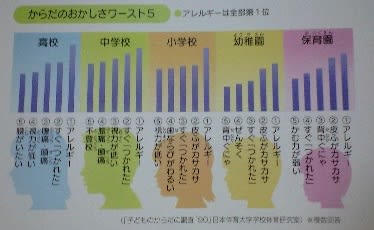

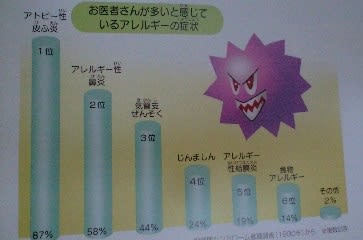

************************アレルギーとは?

体内に異物が侵入するのを防ぐ免疫のバリアは、有害なウイルス、細菌を防いでくれている。

だが、有害でないものまで攻撃すると不快な症状が出る。

いまや“3人に1人”はアレルギーを抱えていると言われるほど急増していて、背後には環境の変化があげられている。

![]()

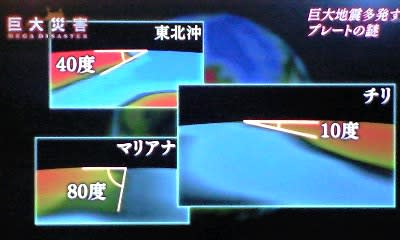

ぜんそくの有病率

●さまざまなアレルギー症状の根っこは“アレルギー体質”

・アトピー性皮膚炎

・花粉症

・食物アレルギー

・ぜんそく

・口腔アレルギー

・アレルギー性鼻炎

・アナフィラキシー

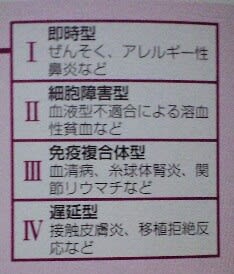

●アレルギーは4タイプ

![]()

![]()

増加の原因

・戦後、大量に植林された杉が生長した(全部、違う種類に植え替えてくださいな/泣

![]()

・気密性の高い住環境

![]()

で、ダニ・カビが繁殖しやすい

・ディーゼル車の排ガス

![]()

![]()

![]()

![]()

・食生活の欧米化

![]()

、飽食によるエネルギーのとりすぎなど

※アレルギー体質でも発症するかしないかは環境に左右される。

・心的ストレスの増加

・化学物質

・大気汚染 など

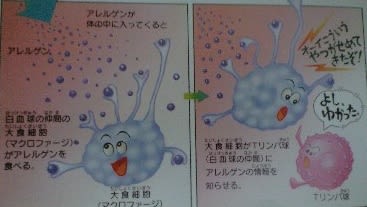

************************アレルギーのしくみ

アレルギーは異物を排除する免疫反応の一種。

![]()

免疫=異物が侵入すると、白血球の1型ヘルパーT細胞がはたらき

![]()

B細胞が武器をつくり攻撃する。

![]()

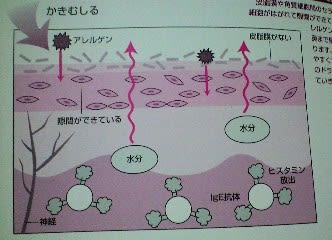

アレルギー=例:花粉 白血球は有害ではないと思い、T細胞はB細胞に「抗体をつくれ」と命令。

→2型ヘルパーT細胞が増え「IgE抗体」をつくりやすいのが“アレルギー体質”。

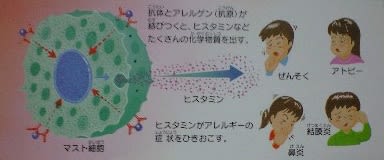

→「IgE抗体」は「マスト細胞」につく

![]()

そこに花粉などが結合するとヒスタミンなどを放出

![]()

痒みなどを起こす

************************「アレルギーマーチ」

「アレルギーマーチ」

年齢とともにアレルギー症状が変化していくこと。

赤ちゃんの時は湿疹、下痢

![]()

気管支ぜんそく

![]()

アレルギー性鼻炎、花粉症となる。途中で治るコもいる。

理由は「アレルゲン(アレルギーを起こす物質)」の違い。

●アレルゲンは、動植物のたんぱく質

![]()

食餌性アレルゲン:三大アレルゲンの卵・牛乳・小麦 ほか

![]()

環境アレルゲン:代表は「ハウスダスト」。ダニの死骸やフン、カビの胞子、ペットの毛やフケ、花粉

![]()

************************検査法

アレルゲンを特定して避けることは、治療の大きな柱。

症状があっても、IgE抗体が見つからず、特定できないことはよくある。

![]()

皮膚テスト

・皮内テスト

・パッチテスト

・プリックテスト

![]()

血液検査

・ヒスタミン遊離試験

・IgE抗体試験

************************受診

できれば専門医へ。

![]()

専門医:「日本アレルギー学会」の審査、試験で合格した医師。

![]()

指導医:アレルギー専門医の中でも、研究業績を積んでいる。

●関連する診療科

・小児科

・皮膚科

・眼科

・耳鼻咽喉科

・アレルギー科(数が少ない

![]()

※

「日本アレルギー協会」「日本アレルギー学会」のHPを参照

![]()

注意:医院の看板にどう診療科を記載するかは医師の自由/驚

いちばん最初に掲げてある科が得意だろうということが推測できる。

●症状は違っても、治療の考え方・クスリは基本的には同じ

![]()

ただし、大人のクスリを子どもに使うのは厳禁

![]()

![]()

コントロール療法(生活改善、薬物療法)

![]()

根治療法

[共通のクスリ]

![]()

ステロイド薬

![]()

抗アレルギー薬

************************治療法

●「免疫療法(減感作療法)」で体質改善を図る

親がアレルギーの病気をもっている場合、40〜70%の子にアレルギーが見られる。

アレルギー体質そのものを根本から治そうとする治療法。

アレルゲンを少量ずつ体内に入れて、過敏さを減らしていく。

「世界保健機関(WHO)」が唯一の根治療法だとしている。

例:スギ花粉症:60〜70%が治った。でも、週1回

![]()

2週に1回

![]()

月1回と長期間通うため、途中でやめると元に戻る。

アトピーは体質以外の要素も強いので、あまり効果がない。食物アレルギーにも注射のエキス投与は行わない。

「舌下減感作療法」も実用化される見込み。簡単なため長期間続けられる。

●生活改善

もっとも多くの人に関わるのがダニ。日本は温暖で湿気が多く、繁殖に適しているため。

![]()

ダニの喜ぶ環境:気温25℃、湿度75%(今ごろベストシーズンじゃない?

![]()

![]()

注意点

・換気:花粉症の時期は避ける

・布団を干してから掃除機をかける

・衣替え:洗ってからしまう

・ソファは革製に

・フローリング

・エアコンより床暖房が理想的

・スッキリした掃除しやすい部屋にする

[フローリングの掃除法]

・まず雑巾がけから始める(お、当たってるv)。掃除機はアレルゲンが舞い上がりやすい。

・布団の掃除機がけは、外に排気する。

![]()

ストレス

痒み、睡眠不足

![]()

は心身のストレスになる。子どもがイライラしたりする状態は、親のストレスにもなる。

![]()

親はつい「あれはダメ、これもダメ」と過保護になりがちで、それも子どもにはストレス。

「アトピービジネス」

「肌に良い」などと高価なものを売る悪徳商法。なかなか治らないと藁にもすがる思いになるが、主治医に相談する。

あまりに高価なものは用心する。例:石けん、シャンプー、温泉、健康食品 など

「民間療法」(合う・合わないは個人差が大きい

![]()

体質改善をうたう健康食品(体質は遺伝なので関係ない/驚

![]()

乾燥肌:保湿効果をうたう製品。ものによってはかぶれを起こす など

「衛生仮説」

幼少期に細菌やウイルスに感染する機会が多かった人は、アレルギーを起こす確率が低いという研究がある。

あまりに衛生的すぎる環境が原因か?

寄生虫がいるとアレルギーにならないという説もある(聞いたことある!)が、これは無謀

![]()

************************アトピー性皮膚炎

乳幼児期に発症することが多い。強い痒みのある湿疹ができ、よくなったり悪くなったりを繰り返す。

例:頭、首、顔、ひじの内側、胸、背中、ひざの裏

●定義

・痒みをともなう

・皮膚症状がある

・慢性的に経過

●強い痒みが慢性的につづく

掻くと皮が剥けて出血し、かさぶたになる

![]()

皮膚が固く厚くなる

掻かずに叩いても皮膚は傷つく。

![]()

重症例:「食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎」

対処:冷やす。保冷剤も便利。その後の保湿も大切。

●発症のしくみ

もともとの体質+乾燥による皮膚のバリア機能の低下、皮膚に刺激を与える環境など。

「IgE抗体」をつくりやすい体質。

![]()

注意:

「ドライスキン」による湿疹と間違えやすい。対処を誤ると治りにくくなる。

赤ちゃんに多い「脂漏性湿疹」「おむつかぶれ」も似ている。

「発疹」は、病名としては「湿疹」「皮膚炎」という。

●皮膚の構造

![]()

![]()

正常な肌/バリアが壊れた肌

皮膚には外敵の侵入を防ぐ+体内の水分をガードする役目がある。

バリアが壊れた皮膚は、アレルゲンなどが侵入しやすく、水分は蒸発しやすく、ドライスキンになる。

![]()

2つの悪循環

1.掻く

![]()

バリアが壊れる

![]()

刺激を受けやすい

![]()

痒い

2.掻く

![]()

表皮に炎症

![]()

神経の成長を促す物質が出る

![]()

神経が成長

![]()

痒みを感じやすくなる

![]()

治療の3本柱

1.スキンケア

皮膚の乾燥はバリア機能を低下させる。症状が落ち着いても、乾燥しやすさは変わらない。清潔&保湿が必要。

![]()

汗は皮膚を刺激し、痒みを起こす。

・衣類

![]()

は綿ものに

・遊んだ後は手洗い

![]()

・紫外線対策には帽子

・エアコンの風にあたらない:急な温度変化は刺激になる

・プールの塩素、海水は皮膚を刺激する

![]()

(私も大体気をつけてるなぁ

2.薬物療法

塗り薬が中心+飲み薬。

「ステロイド」は切り札。その副作用を避けるため、「タクロリムス」という外用薬を使うこともある。

![]()

「ステロイド」は5段階

?群 ストロンゲスト

?群 ベリーストロング

?群 ストロング

?群 マイルド

?群 ウィーク

![]()

「ステロイド」の副作用

薬を塗り続けることで、皮膚の赤み、萎縮、毛深くなることがある。適切な対処で治る。

「ステロイド」を急に止めると、炎症が再発し、悪化することがよくある。「リバウンド」

スキンケアに欠かせないのは保湿剤。例:白色ワセリン

[抗アレルギー薬]

痒みの原因となる「ヒスタミン」のはたらきを抑える「抗ヒスタミン薬」が主。

3.アレルゲンと悪化因子を除去

90%は0歳で発症する。乳児期は「食物」。2歳以上は「ダニ」。

![]()

悪化因子例:

汗、エアコンの風、細菌、紫外線

![]()

、化学物質、汚れ、乾燥、洗いすぎ、衣類 など

![]()

合併しやすい病気

・単純ヘルペス

・とびひ

・水いぼ

![]()

症状で見分けがつかないもの

・接触皮膚炎:原因となる物質は、石油、樹液、花粉、シャンプー&リンス、虫歯の詰め物 など

・感染症:アトピー性皮膚炎の子は、皮膚につく細菌等に感染しやすい

************************食物アレルギー

![]()

●しくみ

食べ物も体にとっては異物。でも生きるために必要なので、食べ物を異物と認識しないようしくみがはたらく。

しかし、消化・吸収機能が未熟などのため、食べ物を未消化のまま吸収し、食べ物を異物と認識してしまう。

![]()

アトピー性皮膚炎は、食べ物がアレルゲンとなっていることが多い。

![]()

「妊娠中の食事が悪かったのでは?」と責めるママも多いが関係ない。偏食しないこと。

![]()

起こる場所

・皮膚(88。6%)、粘膜(23.8%):皮膚、眼

![]()

、口腔咽喉頭

・呼吸器

・全身

・消化器

![]()

「年齢別アレルゲン」年齢による違いがある。

![]()

「仮性アレルゲン」食べ物自体に含まれるヒスタミンが原因となる。例:山芋、パルメザンチーズ、トマト、キウイなど

●予防&治療

アレルギーが怖いからと、あれもこれも食べないのは、発育に影響する。食品の除去は常に最小限にとどめる。

「食品表示」

市販食品のラベルに記載されている「食品表示」のうち、赤字のものは、

添加物としての使用、製造過程で微量に混入する可能性があるレベルでも表示するように義務付けられ、

太字のものは表示が奨励されている。

「代替食品」低アレルゲン食品もいろいろ売られている。

![]()

![]()

いちばんの問題は「給食」。学校に病状を正確に伝え、給食で対応できるか相談しておく。

ムリならお弁当の持参が必要。「なぜあの子だけ?」と見られないよう、周囲に理解を求めることも大切。

![]()

給食以外も、小麦粘土の工作、豆まき行事等も、事前に対応を協議し、本人が自分で避けるべきものに対処できるよう繰り返し教える。

●検査

![]()

除去が必要な食品を知るための検査は、1回受ければいいというものではない。

「食物負荷試験」

除去していた食物を食べてみて、陽性・陰性をみる検査は3種類ある。

![]()

オープン負荷試験:本人の主観が影響していることもある。

![]()

シングルブラインド負荷試験

![]()

ダブルブラインドプラセボコントロール負荷試験

「食べ物日記」

![]()

![]()

食べたもの、どんな症状が、どこに出たか記録しておくと、診断の参考になる。

************************アナフィラキシー

●あっという間に劇症になる

いきなりショック状態になり命に関わるのが特徴

![]()

急に血圧が下がり、全身に酸素が渡らなくなり、各臓器が機能不全に陥る、最悪の場合死に至る。

食べて2時間以内に現れる「即時型」と、それ以降の「遅発型」がある。

![]()

注意すべき原因物質

食べ物、薬物、虫刺され(ハチ)、天然ゴム、ワクチン

![]()

市販の風邪薬、インフルエンザワクチンには、牛乳、卵成分が含まれていることがある。

薬の処方、予防注射前に医師に伝えること。

●応急処置

アナフィラキシーは、一刻も早い手当てが必要。救急車

![]()

を呼び、応急処置をして、すぐに医療機関にかかる。

「エピペン」

救急車を呼んでから、アドレナリンを投与する自己注射器を打つのは効果的。

アドレナリンは、交感神経を刺激し、血管が収縮して低下した血圧を回復させ、呼吸がラクになる。

「食物依存性運動誘発アナフィラキシー」

食後間もなく運動をして

![]()

、突然アナフィラキシー症状になる。

食後2時間以内に心拍数が上がるような激しい運動を行う。食後1時間未満の場合がとくに多い。

************************口腔アレルギー

特定の果物や野菜を食べて、口の中がヒリヒリしたり、痒くなる。花粉症の人に多く、最近増えている。

症状を起こす食物を避けるしかない。例:リンゴ

![]()

、モモ、スイカ、バナナ

![]()

、ニンジン、トマトなど

************************じんましん

激しい痒み、皮膚の一部が赤くふくらみ

![]()

数時間後には消えるのが典型的な症状(あるある

●原因の特定が難しい

原因例:薬、感染症、疲労

![]()

、ストレス、汗

![]()

、寒冷、日光

![]()

など

************************ぜんそく

●症状

気道が狭くなり、息が苦しくなる発作を繰り返す病気。子どもの発作は進行が速い。

吸う息より吐く息のほうが長くなる「呼気延長」、息を吸う時に、喉の下などが引っ込む「陥没呼吸」があると悪化のサイン。

![]()

ゼーゼーから大発作まで、レベルは3段階

「小発作」咳、鼻水、ヒューヒュー、ゼーゼーという呼吸音(喘鳴)がする など

「中発作」強い咳とともに吐く。明らかな喘鳴。呼吸数が増える など

「大発作」前かがみになったまま、苦しそうにうめき声を漏らしている

![]()

など

「気道過敏性」

炎症が続いている気管支は、わずかな刺激にも過敏に反応する。

●子どものぜんそくの大半はアレルギーが関与している

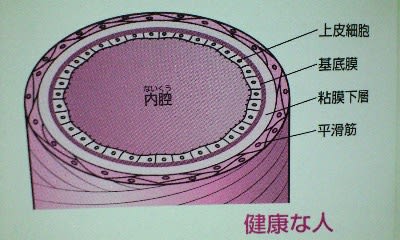

ぜんそくの子の気管支は、粘膜が腫れぼったくなっていて、わずかな刺激にも過敏に反応する。

ウイルスはもちろん、煙、冷気、香水などが刺激になる。

![]()

![]()

正常な気道/バリアが壊れた気道

バリア機能が損なわれ、アレルゲンの侵入等に反応し、炎症が強まる→空気が通らず苦しい

![]()

増悪因子

・ダニ、ペットのフケ、カビ

・アレルギー体質+気道過敏性

・呼吸器疾患

・大気の汚れ:排ガス、タバコの煙

![]()

、花火の煙など

・「アスピリンぜんそく」解熱鎮痛剤など

![]()

家族に喫煙者がいる場合は、救急外来にかけこむ回数が多い。

・気候の変化、台風

![]()

の前 など

・運動誘発ぜんそく:サッカー

![]()

、マラソン

![]()

など走って息が荒くなるスポーツ

ぜんそくになるか、程度が酷くなるかは、環境が大きく影響している。

発作を繰り返すと、さらに炎症が進んで悪化する。引き金になるものを避けることが必要。

●薬物療法は2種類

「リリーバー」即効性がある

発作を止めるため一時的に使う。狭くなった気道を広げる。

「コントローラー」効き目がゆるやかで長く続く

炎症を抑え、発作を予防する。

![]() 「エアロゾル」

「エアロゾル」(よく映像で見かける吸引するタイプのだね

●治療

子どものぜんそくの大半は6歳までに発症し、成長とともに軽くなる傾向がある。

長期管理のためには、重症度に合わせて4段階に設定されている。

ぜんそくの重症度は、どの程度の症状が、どれくらいの頻度で起こるかで判断する。

![]()

ステップ1:年に数回発症する「間欠型」

![]()

ステップ2:軽症だが頻繁に発症する「軽症持続型」

![]()

ステップ3:中等症で頻繁に発症する「中等症持続型」

![]()

ステップ4:重症でつねに発症している「重症持続型」

●自己管理

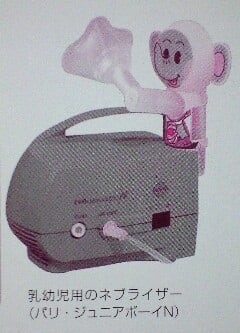

「吸入用ネブライザー」は常備が必要。

![]()

乳幼児用の例

その他、

・水分をとる

・外気を吸わせ、ホコリを除き、空気を入れ替える

・腹式呼吸

・座らせる

●思春期には治療の継続が難しい

改善してきたからといって勝手に治療を止めると、再び症状が悪化することがある。「成人ぜんそく」

・治療の主体が親から本人に移る

・薬をきちんと飲まない

・受診率が落ちる

・発作の時だけ薬に頼る

・喫煙する

![]()

![]()

ぜんそく死が増える

小学生になったら、子どもに主導権をわたすと、自覚が自己管理につながる。

●関連する病気、似ている病気

・

副鼻腔炎

・細気管支炎:乳児期にかかると、ぜんそくを発病しやすい。

・百日咳:予防注射を受けても、最近増えている。

・肺結核:現在も新たな感染者が年間2〜3万人出ている。BCG接種を受ける(BCGってコレのためだったんだ/驚←今ごろ

![]()

・肺炎、気管支炎

●検査

・血液検査

・気道過敏性検査

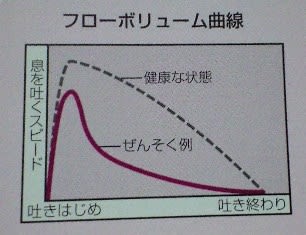

・肺機能検査:「フローボリューム曲線」

![]()

![]()

![]()

「ピークフローメーター」で自己管理する

![]()

「ピークフロー値」(息を吐き出した時の最大の速さ)

![]()

「ぜんそく日記」

![]()

![]()

に「ピークフロー値」等を書き込む。

************************新タイプのアレルギー

「アレルギー性鼻炎」(新タイプなの?

![]()

「季節性」花粉の時期だけ。鼻水、くしゃみ、鼻づまり、目の痒み。

![]()

花粉カレンダー

![]()

「通年性」主にダニ。1年中症上がある。鼻水、くしゃみ、鼻づまり。「浸出性中耳炎」になりやすい。

●検査して確定する

鼻鏡検査、副鼻腔X線検査、血液検査など

![]()

皮膚テスト、血液検査など

![]()

診断

![]()

問診も重要

風邪などの感染症が鼻炎を悪化させることもあるので注意。

●「アレルギー性鼻炎」と似ている病気

・風邪

・扁桃肥大

・副鼻腔炎

・血管運動性鼻炎:温度、湿度、天候の変化

![]()

が刺激になる

●治療法

薬物療法&アレルゲン回避が大切。その他、手術、免疫療法。

![]()

薬物療法

「ステロイド薬」点鼻液(これもダイキライ

![]()

「抗アレルギー薬」

![]()

アレルゲン回避

生後、半年以内に大量の花粉を浴びると花粉症になりやすい(たしかにスギの時期に生まれたが・・・?

![]()

手術

「レーザー手術」など。ただし、数年で再発する例が多い。

(父は、何度もいろんな手術しても治ってないけどね

![]()

その他

・外出を控える

・うがい、手洗い

・拭き掃除

・洗濯物、布団を外に干さない(干しちゃうなぁ

![]()

・窓を開けない

・帽子、メガネ

![]()

、マスクをつける

目のアレルギー

痒み、腫れ、涙、異物感、充血。痒みで目を強くこすったりしていると傷つく(あるある

![]()

治療

アレルゲンを洗い流すのに最適なのは、涙の成分と同じ「人工涙液」で、防腐剤の入っていないもの。

水道水、市販の洗浄液は、かえって目を刺激することがある

![]()

(ダメじゃん

痒みの予防は「抗アレルギー薬」。抗ヒスタミン薬の点眼薬を使う。

(まさに今、上記の2種類を使用中。前よりは少し改善した気がする

![]()

ペットアレルギー

飼いだしてすぐには起こらず、時には数年かかって発症する。

鼻、目の症状、ぜんそく、アトピー性皮膚炎など。

![]()

粒子が小さいため、吸い込むと気管支の奥まで入り込む

![]()

注意するペット

イヌ

![]()

、ネコ

![]()

、鳥、その他、室内で飼う毛のある動物はみなアレルゲンを増やす/涙

昆虫アレルギー

![]()

ハチ

日本では、年間数十人がハチの毒によるアナフィラキシーショックで亡くなっている。

以前にハチに刺されたことがあり、毒に対する「IgE抗体」ができている人。

その他、蚊(腫れる、そう、アレルギーとの合併だったか

![]()

)、蝶

![]()

や蛾など鱗粉(りんぷん)を飛散させる虫。

ゴキブリも要注意

![]()

死骸が風化して飛散、フンがハウスダストになる

![]()

「減感作療法」が根本治療だが、まだ一般的ではない(早くお願いしますよ、医学界さん/切願

![]()

![]() 、森雅之

、森雅之![]() 、高峰三枝子 ほか

、高峰三枝子 ほか![]() 感想メモは「notes and movies」カテゴリーからの抜粋です。

感想メモは「notes and movies」カテゴリーからの抜粋です。![]()

![]()

![]()

、森雅之

、森雅之 、高峰三枝子 ほか

、高峰三枝子 ほか 感想メモは「notes and movies」カテゴリーからの抜粋です。

感想メモは「notes and movies」カテゴリーからの抜粋です。

第1部:犯罪大通り

第1部:犯罪大通り

増加の原因

増加の原因

で、ダニ・カビが繁殖しやすい

で、ダニ・カビが繁殖しやすい

、飽食によるエネルギーのとりすぎなど

、飽食によるエネルギーのとりすぎなど B細胞が武器をつくり攻撃する。

B細胞が武器をつくり攻撃する。

専門医:「日本アレルギー学会」の審査、試験で合格した医師。

専門医:「日本アレルギー学会」の審査、試験で合格した医師。 ただし、大人のクスリを子どもに使うのは厳禁

ただし、大人のクスリを子どもに使うのは厳禁

は心身のストレスになる。子どもがイライラしたりする状態は、親のストレスにもなる。

は心身のストレスになる。子どもがイライラしたりする状態は、親のストレスにもなる。 重症例:「食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎」

重症例:「食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎」

は綿ものに

は綿ものに

、化学物質、汚れ、乾燥、洗いすぎ、衣類 など

、化学物質、汚れ、乾燥、洗いすぎ、衣類 など

、口腔咽喉頭

、口腔咽喉頭

を呼び、応急処置をして、すぐに医療機関にかかる。

を呼び、応急処置をして、すぐに医療機関にかかる。 、突然アナフィラキシー症状になる。

、突然アナフィラキシー症状になる。 、モモ、スイカ、バナナ

、モモ、スイカ、バナナ 、ニンジン、トマトなど

、ニンジン、トマトなど 、ストレス、汗

、ストレス、汗 、寒冷、日光

、寒冷、日光

、花火の煙など

、花火の煙など の前 など

の前 など 、マラソン

、マラソン

が刺激になる

が刺激になる

、マスクをつける

、マスクをつける

、ネコ

、ネコ 、鳥、その他、室内で飼う毛のある動物はみなアレルゲンを増やす/涙

、鳥、その他、室内で飼う毛のある動物はみなアレルゲンを増やす/涙 )、蝶

)、蝶 や蛾など鱗粉(りんぷん)を飛散させる虫。

や蛾など鱗粉(りんぷん)を飛散させる虫。 死骸が風化して飛散、フンがハウスダストになる

死骸が風化して飛散、フンがハウスダストになる

がいて、この演出はズルい

がいて、この演出はズルい

を飲んだり、料理を食べたりするイベントのほかに、

を飲んだり、料理を食べたりするイベントのほかに、 のワンシーンを繋ぎ合わせた映像を、大きなスクリーンに映し出し、

のワンシーンを繋ぎ合わせた映像を、大きなスクリーンに映し出し、 これも入場無料v

これも入場無料v

、

、 を渡した役人の話も、いかにもって感じ

を渡した役人の話も、いかにもって感じ

が、時間の逆行を象徴していた。

が、時間の逆行を象徴していた。

イギリスの寄宿生には多いもんね。

イギリスの寄宿生には多いもんね。 の趣味が合う、ジェリーとエマが結婚すればよかったのにね。

の趣味が合う、ジェリーとエマが結婚すればよかったのにね。 で、難しい料理名を早口で流暢に注文している哲さん

で、難しい料理名を早口で流暢に注文している哲さん

(言い方が変です

(言い方が変です

」と拳を握り締め、名乗り出たのは、

」と拳を握り締め、名乗り出たのは、

勉強番長の一騎打ち、かと思われたが、この学校には四天王がいて、自分はその1人にすぎないという。

勉強番長の一騎打ち、かと思われたが、この学校には四天王がいて、自分はその1人にすぎないという。 をふりまいて、時間ばかり気にする川澄。

をふりまいて、時間ばかり気にする川澄。

を機内に持ち込もうとしてモメまくっている原。

を機内に持ち込もうとしてモメまくっている原。

だった飼い主と愛犬もいた。

だった飼い主と愛犬もいた。

で届けられた大量のペット用支援物資。

で届けられた大量のペット用支援物資。

たちは、何でも出来ちゃうんだけどね

たちは、何でも出来ちゃうんだけどね 使いたいね」

使いたいね」

を執拗にススメられる」

を執拗にススメられる」

ヘルメット:頭は一番重要な部分。長野県警のHPでもヘルメットの着用を推薦している。

ヘルメット:頭は一番重要な部分。長野県警のHPでもヘルメットの着用を推薦している。

などの恩恵にも恵まれている一方、

などの恩恵にも恵まれている一方、

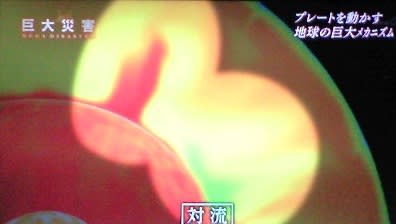

、電車

、電車 はもちろん、飛行機

はもちろん、飛行機 も飛ばず、停電

も飛ばず、停電 などライフラインが止まる。

などライフラインが止まる。

が育たなくなり、世界規模の食料問題となることが予想される。

が育たなくなり、世界規模の食料問題となることが予想される。

をしません(私も体を縛りつけるものはキライだ

をしません(私も体を縛りつけるものはキライだ

にしないといけない。

にしないといけない。

」

」 、365日がぜんぶ自分の時間になったら、戦争もなく、より創造的な世界になると私は思う。

、365日がぜんぶ自分の時間になったら、戦争もなく、より創造的な世界になると私は思う。

、周りが清潔になりすぎたこと

、周りが清潔になりすぎたこと

冷たい水を飲んで、腹式呼吸をする。

冷たい水を飲んで、腹式呼吸をする。

に誘われず、寂しい思いをした子もいる。

に誘われず、寂しい思いをした子もいる。

から里におりてきて、田畑を荒し、ヒトに危害を加えたとして殺される「害獣」。

から里におりてきて、田畑を荒し、ヒトに危害を加えたとして殺される「害獣」。 、ニホンカモシカ、ニホンジカ、キツネ、テン、ヤマネ、、、、

、ニホンカモシカ、ニホンジカ、キツネ、テン、ヤマネ、、、、

とミツバチを飼い、理想郷を作ろうと霧降高原を開拓した。昭和23年のこと。

とミツバチを飼い、理想郷を作ろうと霧降高原を開拓した。昭和23年のこと。 、シカに畑を荒らされ、蜂蜜はクマ

、シカに畑を荒らされ、蜂蜜はクマ が出来たりして、ますます餌が減った。川にいたたくさんのイワナ

が出来たりして、ますます餌が減った。川にいたたくさんのイワナ も姿を消した。

も姿を消した。