■

『怖れを手放す』(星和書店)

水島広子/著

その1からのつづき。

内容的には、復習の意味で繰り返しも多い。

【内容抜粋メモ】

![]()

アティテューディナル・ヒーリングの原則~12の柱

原則なので、いちばん大切です。原則の定義は別に決まっていないからです。

ですから、皆さんにはこれから一生をかけてご自分なりの定義を考えていただきたいのです。

原則1:私たちの本質はあたたかいこころ(愛)

![]()

原則2:健康とは、こころの平和(やすらぎ)、癒やしとは、怖れを手放すこと。

原則3:与えることは、受け取ること

これを読んで「ギヴ&テイク」と思わないでほしい。

私たちは人に与えるこころの姿勢そのものを、自分でも受け取っているという意味です。

与えていることそのものが「気持ちいい」という感じです。

相手がお礼を言わないと頭にきたり、「こんなにやってあげたのに評価されない」とすごく気になります。

相手を攻撃

![]()

している時は、自分も同時に攻撃しているので、こころが平和にならないのです。

そう考えると「燃え尽きる」という現象も、燃え尽きるような働き方をする時は、

「これを断ったらプロではない」「嫌われるのでは」、完璧主義の人は「自分がゆるせない」と思ってムリをします(したした

![]()

単に働いている仕事量以上にボロボロになります。

原則4:私たちは、過去も未来も手放すことができる

「手放すべき」ではなく、その気になればできると書いてあります。

原則5:存在する時間は「今」だけ。それぞれの瞬間は与えるためにある

![]()

私たちには「与えるモード」の時と、「受け取るモード」の時があります。

「ここで親切にすれば、この人は私を愛してくれる」みたいな。これは一見「与えている」ように見えて「受け取る」ほうに目がいっています。

一方、与えるのは「今」でないとできないので、与えるほうに意識を向けていれば「今」にいられます。

原則6:私たちは評価を下すのではなく、ゆることによって、自分や他人を愛することができるようになる。

![]()

四つの組み合わせ

自分をゆるすことで

![]()

自分を愛せる

他人をゆることで

![]()

他人を愛せる

自分をゆるすことで

![]()

他人を愛せる

他人をゆることで

![]()

自分を愛せる

原則7:私たちは、あら捜しをするのではなく、愛を見つける人になることができる

原則8:私たちは、外で何が起こっていようと、こころの平和を選ぶことができる。

外で起こっていることと、こころの平和が直接関わっているわけではない、ということを言っているので、

外で起こっていることを変える自由もあるということは忘れないでください。

変えたいことは変えればいいし、やりたいことはやればいい。

ただ、こころの平和は自動操縦的に決まるわけではないことです。

原則9:私たちは互いに生徒であり教師である

原則10:私たちは、自分たちを分断された存在ではなく1つの命としてとらえることができる

これは「私たちは、人生を断片ではなく、全体としてとらえることができる」と訳すこともできます。

原則11:愛は永遠のものなので、変化を怖れる必要はない

![]()

「死」への怖れ

アメリカ・サウサリートのセンターでは「死を怖れる必要はない」というバージョンを使っています。

死後の世界を信じていない人にも関係があります。

ジェリーがセンターをつくったきっかけの1つに、致命的な病をもった子どもたちの観察があります。

小児がんの子どもが一番知りたかったのは「人間って死ぬとどうなるんだろう?」ということでした。

でも、周りの大人たちは「かわいそうな質問

![]()

」にしか聞こえず、聞くのが辛く、その子を避けるようになってしまった。

最終的には、掃除のおばさんに「天国があって、神さまがいるんだよ

![]()

」という答えが得られました。

答えが得られない間、その子は本当に寂しい思いを続けました。

その子が学んだのは、人は本当の気持ちを話すと、離れていくということでした。

なぜかというと、まさに死への怖れ、大人たちの過去のデータベースなんです。

単なる質問として聴くことができなかった。

これは、「生」の質、死ぬ前の「人生の質」にも大きな影響を与えているということです。

原則12:どんな人も、愛を差し伸べているか、助けを求めているか、のどちらかととらえることができる

これは原則の中でも人気、実用度ナンバーワン。今日から使えるAHです

![]()

***************************

![]()

「聴く」姿勢を身につけるためのトレーニング

![]()

全体のすすめかた

あくまでも「聴く」ほうがメイン。話す方は練習の場を提供する役割です。

自分の話、気持ちを中心に話すこと。

1人の持ち時間は5分間。状況説明をすると足りないので、細かい状況説明はしないでほしい。

自分を主語にする。「ウチの家族はこう思っていると思う」ではなく、「自分はこういう気持ちになる」という話し方。

気持ちが出るという意味では、悩みごとが話しやすいのでお勧めです。

カッコつけて話さず、自分に評価を下さずに話してください。

5分経つとタイマーが鳴り、カードを1枚引いて、声に出して読み、それについて感想を簡単にお話しください。

![]()

相手の「現在」にとどまる

過去や未来にさまよう頭を現在

![]()

に引きも戻しながら聞くこと。

相手をちゃんと見て

![]()

聴くことをお勧めします。見ないで聴くと、頭の中で自分の考えがまた回り始めるので。

目をつぶって聴く方もいますが、相手を見て聴いたほうがいいです。

「あ、私も同じことがあった」「この人って・・・」と出てきたら、「また過去のデータベースに入ってしまった」と思って、

「現在、現在」とただ戻る。自分を責める時間はありません。

![]()

「問題」として聴かない

話している方の本質は愛

![]()

で、プロセスがあって、たまたま今の小道具として悩みがあるだけですから。

「問題」として聴くと、「問題さん」が主役で、その人はそれを持っているだけの人みたいになります。

そこはかとない安心感をもって聴くと聴きやすいかもしれません。

今日は、聴き終わった後のコメントは一切禁止します。どんなに賢いアドバイスを思いついても言えないので考えないでくださいw

話す順番は決めません。準備ができた方から順番に話してください。

心配性の方は早めに話したほうがいいですね。

![]()

例:Tさん

私は派遣社員で、自分の分野と全然違う翻訳をしています。もともとは料理人なんです。

私が離婚をしたりした時に、物質的なもの、金銭的なものをすべて失った。

まだやっぱり整理がつかない。すごくやりたいことがあるけど、その扉を開けるのがものすごく怖いなと思って1年ほどいる状態。

引いたカード:私は見ている世界の被害者ではない。私が見ているのは、私のこころの反映です・・・

(全員話し終えて

![]()

相手の現在が聴けた時、どんな感じだったか?

a:私は男だが、女性の病気の話にしても、やはり私なんですよね。

自分と相手の境い目がない、「自分」がなくなった感じがしませんでしたか?

日ごろいかに自分を感じて生きているかということかもしれませんが。

b:評価せず、つながっている気持ちを受けた。

状況説明より、気持ちを話している時につながりを感じませんでしたか?

![]()

愛をもって聴くと、愛を受け取る

常識だと辛い話を聴くと、辛くならなきゃいけないのに、なぜか温かい、いい気持ちになってしまう

![]()

「問題」として聴かずに、愛の姿勢で聴くことが、愛を与えていたということ。

![]()

「共感」と「共鳴」

「共鳴」

辛いと思った人は、相手の辛さに引っかかって、「自分もそうだった」と過去のデータベースに入ってしまった。

「問題」として聴いて、ずっと「共鳴」していると、すごく疲れる

![]()

「共感」

相手の現在にいながらできる。「人の話を聴くって案外いいな

![]()

」と感じられる。

c:日ごろは意識しないが、今日は「全身が耳

![]()

」という感じ。

![]()

「聴く」ためのトレーニング

d:過去の自分の経験にすぐ結びつけちゃう。

何度も過去に行ってしまったと意識できることが素晴らしい。

e:ニックネームだけで参加していることは安心感がある。

今日は実はすごく聴きやすい工夫が何重にもしてある。

まったく知らない人だから、相手についてのデータベースがない。

けれども、状況説明になると、どうしてもデータベースに入ってしまう。

5分に区切ったのも「この話いつまで続くんだろう」という恐怖感がない。

コメントがないから、聴きやすい。

でも、日常の場合、家族などはとくにデータベースがいっぱいあるから、脇に置かなければならないものもたくさんある。

だから、人の話をよく聴きたければ、まずはこういう雰囲気をつくって聴くと、相手が話しやすくなる、自分も聴きやすい。

「今から20分間、余計なことを言わずに、なんでも聴いてあげるから、気持ちを話して」と言って聴くだけでも、ずいぶん関係性が変わると思います。

![]()

アドバイスがないことによる安心感

例えばコメントがあると事前に分かっていたら、違う話をしただろう、話し方も変えただろうと思います。

f:構える姿勢で話して、うまく伝わらなかったんじゃないかと思いました。

「ちょっと危険だから少し防御しなきゃ」と、本当にさらけ出して自分のプロセスを進めることができなくなる。

g:自分は営業なので、話す時はプレゼンという形になる。ある程度のレジュメがあるけど、

フリートークだと、質疑応答があるのが染み付いてしまっているので、難しかった。

人が喜んでくれてるか、場違いな話をしてないか、確認しながら話している=自分に下す評価

(仕事には必要な要素もあるから、プライベートと分けるってことなのかなぁ?

![]()

h:シーンとしているのが、「受け入れられている」という証明みたいな感じ。

i:ヘヴィな話だと、絶対に引かれるから、いつも自分のプライバシーは言わないけど、ここでは安心して言えた。

「共鳴」されると、話し手にとって辛い時がある。「申し訳ない」とか「私ってそんなにおかしいの?」とか。

j:あたたかい目で見られていたので、決して恥ずかしいことじゃない。逆にそれを自分が受け入れたので、リラックスできた。

後になってから、本当の素直な気持ちが出たりすることも多いですね。

![]()

「カード」による気づき

k:「これは私にくれたメッセージなのかな」とフシギな感覚が何度もあった。

あのカードをただペラペラ読んでいても、こんなにこころに沁みない。

さらけ出して話した後だから沁みる。ぜひまたカードを活用してみてください。

![]()

「ランプのかさ」ではなく光だけを見る

相手の話だけを聴けた時は、どんな顔で喋っていたとか、あまり覚えていない。

とてもいい雰囲気は覚えていて、細かいことはよく覚えていないと思う。

l:外見でその人のイメージが自分なりにできているが、話を聴くことで、その人のあたたかいこころが伝わった。

***************************

![]()

入門ワークショップ後のステップアップ~頭で理解しないようにする

![]()

「サポートグループ」

今日、体験したグループの「コメント付き」の形になります。アドバイスは禁止です。

今日のグループのことを何度も繰り返していくのが「サポートグループ」です。大体いつも2時間です。

![]()

「ボランティア・トレーニング」

誰でも参加でき、これには宿題がある。

1.パトリシア・ロビンソンの「アティテューディナル・ヒーリングの原則のひとつの定義」を一度は読むこと。

2.今日使ったカードを毎日の生活の中で使ってみること。

実際には、これから毎日トレーニングしないと、こころの筋力はついていきません。

思い出す回数が多いほど訓練になる。

“こころの平和を求めるなら、他人とのコミュニケーションが、人とのつながりの感覚を増すものであることが重要。

こころの平和を得るには、考えること、言うこと、することに一貫性があることが必要”

![]()

もう一度「入門ワークショップ」に参加も可能

くれぐれも注意してほしいのは、完璧主義的に何度も受けること。

仮に全部暗記しても、自分が人との間であたたかさを体験していかないと分からない。

***************************

![]()

入門ワークショップの終わりに

Q:カードの使い方を教えてほしい

A:カードには、毎日使う「基本のカード」があって、、それを毎日読み、さらにもう1枚、その日の分を読む構造。

皆さん、いろいろな形で使われています。1日に何枚も読みたくなるが、1枚をじっくり読む形がいいと思う。

Q:AHは宗教か?

A:これが宗教的に見えるという人はたしかにいる。でも、それは違う。

ジェリーが創設した時の基礎になった本があるが、そこから宗教的なものをいっさい排除したものがAH。

ここには、神というような言葉は出てこない。

ジェリーの本の中に「神」という言葉が出てきたら、それは「自分の中のこころの平和」「自分のこころの声」と思ってほしい。

・参加の感想(省略)

***************************

「アティテューディナル・ヒーリングの原則の一つの定義」パトリシア・ロビンソン

私たちは今日、非常に大きな問題に直面しています。

私たちは常に外部の刺激を浴びせられ、こころの平和を見つけるのは、健康のために欠かせません。

![]()

序文 ジェラルド・G・ジャンポルスキー

パッツィは、センターが1975年に初めてスタートした時からいました。共同創始者の一人です。

パッツィと私がイギリスにいた時、友人がエナトゥウィグという有名な超能力者とアポイントメントをとってくれた。

エナは「AHが世界中の人を助けるのが見える」と言ったが、私は全然信じなかった。

パッツィが昔書いたこの文章が読めることを幸せに思う。

[本文]

AHは、自分、他人、世界を裁くことなく見られるようになるためのスピリチュアルな道です。

目標は行動を変えるのではなく、変化のための最も強力な手段、つまり「こころのあり方」を変えることなのです。

AHは、私たちの人生における創造的な力になります。

![]()

私たちの本質は愛で、愛は永遠

愛は、経験することだけができるもの。愛はエネルギー、不変、永遠。

科学者が「生命力」と呼ぶもの。

大切なのは「負の感情」のために愛を感じられないと認識すること。

「怖れ」は「エゴ」の仕業です。愛は分かち合うためにある。

センターに9年も背中の痛みに苦しむ女性が来て、私たちは約10名のグループ参加者に

「30秒ほどこの女性に愛を送ってもらえないか」と頼み、

今度はその女性に「グループ参加者に同じことをしてくれないか」と頼んだ。

ミーティングの終わりに女性は「この1時間、背中の痛みがすっかり消えていた

![]()

」と言った。

このミーティングで起こったことは、見たり測定したりはできない。

私の目標は彼女の痛みをとることではなかった。

ただその時に集中し、愛

![]()

を送り、結果については心配しないということ。

人の気持ちはハッキリと送ることができる。他の人はそれを深いレベルで感じることができる。

![]()

健康とはこころの平和。癒やしとは怖れを手放すこと

こころの平和を得るには、まずそれをただ一つの目標とすること。

私たちにはいろいろな感情があり、すべて怖れに関連している。「怒り

![]()

」「嫉妬」「罪悪感」「落ち込み

![]()

」など。

こころは私たちが持っている最強の手段で、変化に向けての意識・意欲を持つことが必要。

真実を裁くことなく教えてくれる声。次のステップは「感情を体験する」こと。

怒りを感じた時、それを感じ、認め、優しくすること。

「怒り

![]()

」は当然の気持ちで「悪い」というレッテルを貼って否定することはない。

本当に自分の怒りを知って初めて、変えられる。これは一瞬でできる。

センターに来た女性で、9歳の娘が重症の白血病を抱えていた。

彼女はジェリーと会ってものの受け止め方を理解し、ボランティアとして同じ体験をもつ大勢の親を助けた。

「あなたはこころの平和を選べる」という意味でなく、どんな状況でも「親たちのために彼女がいた」ということなのです。

![]()

与えることと、受け取ることは同じ

世の中には「与える人」はたくさんいるが、普通、受け取り方を学ぶのに苦労する。

「受け取る人」は、与え方をよく知らない。

「与える人」は、相手を「操作」しながら助けている。相手が期待に応えないと失望する。

「受け取る人」は、次々と要求を出して、満足できない。

どちらも、自分を満たすものを外側に探していて、自分の内側には空虚感を抱えている。

AHは、条件も、エゴもなく、期待もせず、境界線もない。

他人と一体化する感覚を持ち始めると、自分のことは忘れ、気にしなくなります。

グループでは「自意識」を忘れることができます。

助けられているほうの人はほぼ自動的に怖れや不安を手放し、他の人と一体化でき、癒やしが起こります。

![]()

私たちは過去も未来も手放すことができる

過去は学習のためにあります。経験には価値があり、成長の糧になります。私たちがそういう見方を選択すれば、ですが。

でも、過去に浸るのは私たちの為になりません。「こうならよかったのに」などは邪魔になるだけ。

つまり、こころがしっかりと目覚めて生き生きしているように訓練が必要。

もちろん「計画を立てる」のは大切。どう区別するかというと、意識が現在に留まっているか。

私たちは未来の予見はできません。何が起こるか、起こらないかに浸るのは生産的ではない。

未来に向けての自分の意思を決めておくこと、実現に向けてさらなるステップを踏むことだけなのです。

過去の考えで役に立たないもの、苦痛をもたらすものは、選んで変えられるということ。

そのためには、それに気づき、手放すための意識的な選択をすることが重要。

![]()

あるのは今このときだけ。すべての瞬間は与えるためにある

私たちはすぐに、過去のことを考えたり、将来への不安を膨らませてしまう。

私たちが現在に留まれば、すべての出来事に一番良い形で対応できる。

私たちは外で起こることをコントロールできない。それをすると平和な気持ちにはなれない。

でも、自分の考えをコントロールすることならできる。

「受け取ろうとする気持ち」から「与えようとする気持ち」に変えると、外で起こることに明らかな変化に気づくようになる。

ある青年がグループで「米ソの関係が良くならないのはどれほどアメリカに責任があるか」と演説した時のこと。

子どもたちに質問はないかと聞くと、彼らは一人ずつ「ロシア人がいかに親切だったか」を伝えた。

「今回の旅でロシア人から受けたもてなしの話をアメリカ人が聞いたら戦争はなくなるだろう」と言ったのです。

![]()

演説した青年は、明らかに柔らかい表情に変わり「来てくれて本当にありがとう

![]()

」と言った。

![]()

私たちは評価を下すのではなくゆるすことで、自分や他人を愛することができるようになる

私たちは他人に評価を下す時は、いつも、自分自身にも評価を下している。

「ゆるし」は、誤ったものの受け止め方を明らかにするための手段です。

つまり、こころを乱す原因となる「信念へのしがみつきを止める」という選択です。

「攻撃」を例に挙げると、『奇跡についてのコース』(AHのもとになっている本。未翻訳)には、

その人は攻撃ではなく、助けを求めているか、愛を必要としているという見方をするというもの。

人間関係において、これは最も難しい原則の場合が多い。

受け止め方を変えれば、自分を「防御」する必要もなくなる。

「自分はこれでいいんだ」と思える時は、他人の振る舞いは問題にならなくなる。

![]()

私たちは、あら捜しをするのでなく、愛を見つけることができる

他人の欠点を見つけるのは簡単です。他人が変わってくれれば、自分はもっと幸せになれるのにというのも1つの幻想です。

私たちが幸せになるためには、誰も変わる必要はありません。自分の幸せを作り出すのは、自分の仕事なのです。

私たちが他人の欠点を捜すのは、自分の中に、同じ欠点や、欠点になる怖れのあるものを見たくないから。

他人を批判するのは、自分の内側の問題の表れということが多い。

曇った日は、「悪い」日ではなく、単なる曇った日になる。

自分の光を輝き出させるほど、他人の中に光を見ることができる。

![]()

私たちは、外で何が起ころうと、こころの平和を選ぶことができる

こころの平和を選びたければ、「世間」の言う通りに行動する必要がないということが分かるようになる。

私たちは、「世間」がどれほど「正当な怒り」を守り、しがみつきをサポートしているかを知っています。

![]()

![]()

![]()

私たちは、ロボットのように行動する必要はない。

本質的に、誰も私たちを「幸せにしたり」「悲しく・寂しくさせたり」「怒らせたり」できないのです。

他人の振る舞いを変えようとすることは、操作であり、長い目で見ると決してうまくいかないのです。

![]()

私たちは互いに生徒であり、教師である

学びには序列はなく、おそらく子どもたちが一番の教師だと分かります(うん、そうだと思う

![]()

自分を知ろうとするプロセスを分かち合うことで学ぶことができる。

そして、学び成長するための人間関係を築くことができるのです。

階層のある、垂直構造ではなく「水平」なのです。

生徒と教師の役割を入れ替えることが、全体によい結果をもたらすことにつながる。

「間違い」「愚か」などと判断されないことが保障されています。

![]()

私たちは自分たちを分断された存在ではなく、一つの命としてとらえることができる

「分断」の感覚は、自分が傷つかないよう守るために築いた障壁の一つです。

大きな全体に気づければ、他の人たちが苦しんでいる葛藤に巻き込まれる必要はない。

私たちがやるべきことは、それぞれの状況に対して、これまでとは違う見方をし、

意味のないパターンにはまらないよう集中しつづけることなのです。

状況が起こるたび、こころを再訓練することで、意識をより高度の気づきにもっていきます。

私たちの焦点は広がり、変化し、ものごとを違う形で見られるようになるのです。

![]()

愛は永遠なので、死を怖れる必要はない

ある愛は続き、新たな形に入るだけだと考えれば、死への怖れを消すことができます。

![]()

どんな人も、愛を差し伸べているか、助けを求めているかの、どちらかととらえることができる

この原則は、人間関係の中で利用できる並外れたツールです。

何らかの理由で自分が攻撃

![]()

されていると感じる場合には、防御するか、逃げるか、攻撃し返すか

![]()

をしがち。

これは、自分を傷つけずに守る「条件反射」です。

ストレスが起こる瞬間に私たちに起こる反応について他人のせいにしない、ということ。

私たちが「自己防衛」をしなくなると、エネルギーに変化が起こり、「攻撃者」はそれを感じます。

新たな力動の余裕ができ、切迫感は続かなくなる。

まず、自分の考えの「パターン

![]()

」について完全な責任をとることを選びます。

しっかりとした意識を持って、「今」に生きることは肝心です。

私たちは何が起きても対処できます。それが感情的、身体的、スピリチュアルな痛みであっても。

難しい状況になったら、私たちはただちに問題の焦点を変えることができると認識すること。

AHは、「やる気」「自覚」「率直さ」「実践」を必要とします。それだけです。

私たちに起こることはすべて、学びのため。そこから学びが決して止まらないよう、改めて選ぶことができるのです。

![]()

AHセンター 誕生からの歴史

ジェリーはカリフォルニア州で開業している、いろんなよいところを取り入れるタイプの精神科医でした。

「バイオフィードバック」「催眠療法」「リラクゼーション」など。専門は、学習障害を持つ子どもたちでした。

私の息子が失読症で苦しんでいた時、ジェリーに紹介されました。

私は1950年代にバークレーで心理学を学んでいましたが、今度は自分についての気づきを深めるものとして見るようになった。

人間の成長には限界がないことに気づいていった。

ジェリーは『奇跡についてのコース』という本を紹介され、深く感動した。

そして、地元の私立学校の低学年の健康な子どもたちを対象にした実験に参加を依頼し、快く受けてもらえた。

大人が1対1で子どもに対応し、指に装置をつけ、想像を働かせる

![]()

ことで手の温度

![]()

を上げ下げできるようにした。

これが目の前で難なく実際にできるのを見てワクワクした。

野球

![]()

をしているブラッド少年は、緊張して試合にならない問題を抱えていた。

私たちは、彼にボールを高く打っている姿をイメージするようにした。

翌週、ホームランを打った

![]()

と報告があった。

実験の追跡調査をしてみたら、その効果は長く続いていた。

その後「癌の子どもたちと一緒に実験する」誘いを受けた。ジェリーは当時、死をとても怖れていた。

6名の子どもが選ばれた。

私と、ジェリー、パット、グロリアは、最初の集まりをもち、夕食の後、1分間ほど手を握った。これは今でも行われている習慣

![]()

私たちは順番に自分が怖れていることを私した。私は緑内障で失明することを怖れていた。

死についても話した。互いに打ち明けはじめると、私たちには何の違いもないと気づいた。

子どもたちは、とても怖いテーマについて、私よりはるかに直接的なやりかたで物事に対処していた。

深く気持ちを打ち明け合うことの何かが、他のなによりも人々をつなぐのです。

私たちが合意したのは、皆に役に立っている限りは続けようということ。

次第に、子どもたちが紹介されてくるようになった。

自分たちが対処しなければならない問題(「注射」「化学療法」その結果髪を失うことの心理的な影響など)について

別の対処をするようになった。

7歳のブライアンは、耳

![]()

の癌でした。病院に行くと必ず全体が混乱する騒ぎが起きた。

職員はブライアンをとても怖れるようになった。1日のスケジュールが遅れてしまうから

![]()

私たちは、自分の気持ちを知るため「サイコドラマ形式」を使って4人が参加した。

「医師」と「患者」あとの2人は、それぞれの後ろに立って、「医師」と「患者」がウソをつくたび、

意識を思い出させる役をする。例:「これは痛くないよ」など(ウソなんだ・・・

これは、私たちが自分の本当の気持ちを早く知ることができる効果的な方法だった。

子どもたちとやったことで、他にとても重要だったのは、自分の気持ちを「絵に描く」よう励ましたことだった。

これは期待した以上のものを与えてくれた。これらの絵が他の子どもたち、医師、家族の役に立つと分かった。

私たちの本が完成しようとしていた時、グレッグ少年が亡くなった。

グレッグは「死というのは、天国に行って、そこにいる魂と一緒になることだと思う」と言った。

「多くの魂がこの世に下りてきて、誰かの守護天使になる。自分もそうなりたいんだ」と決めたのです。

死にかかっている子どもを、他の子どもが見舞うのは先例のないことでした。

ばい菌が伝染ると怖れられていたからです。

しかし、職員は、この方針を無視し、グレッグは亡くなる瞬間まで勇気について私たちに教えてくれました。

彼は偉大な教師でした。

グレッグの父は出版の仕事をしていたので、

『雲のむこうに虹がある』が完成。

その後、『フィル・ドナヒュー・ショー』(アメリカで大人気だったテレビ番組)に出演を依頼され、

ジェリー、パット、私たちはシカゴに行き、大変な成功を収めた。

パット・テイラーは「私たちはサービスを有料にしようとは思いません・・・でも、寄付は決してお断りしません」と言った。

これがきっかけで寄付が殺到した。

私たちはまったくのボランティア組織だったため、法的にNPOになった。

最初から緑内障をもつ大人のグループもあった。

今(1987年)、センターには18の大人のグループがある。

「乳がん」「慢性疾患」「エイズ」「摂食行動」「パーソン・トゥー・パーソン(人間関係でAHを実行したい人)」。

3つは致命的な病の人たちのもので、4つは高齢者のもの(老人ホームで行われている)。

米国内には71のセンターができ、世界中にも広がった。

私たちは、年に4回、40~50人を対象に広範なトレーニングをしている。

AHの概念、原則は大昔からあるが、現在では分かりにくくなっている。

私たちは、「社会の法律」ではなく「愛の法律」を教えようとしています。

***************************

【あとがき 水島広子】

ワークショップの醍醐味は、自らのデリケートな部分をさらけ出すことによってつながりを感じる部分にある。

私の本職は精神科医です。社会基盤を整えれば人のこころがもっと健康になるのではないかと考えて国会議員になったこともある。

でも、それらを支える根底に、AHが根付けば、何をするにもつきものの「怖れ」を違った角度から見れ、

病気になろうと、社会的に困窮しようと、人生をまったく別からとらえる選択肢があると気づけた。

(水島広子さんは、衆議院銀としては「児童虐待防止法の抜本改正」などを実現した。

***************************

【感想メモ】

これまで、「人が死後の世界に持っていけるのは、富や名声などじゃなく経験だけだ」「人生は経験だ」と信じてきたので、

知識を学ぶことと、データベースに戻らないことは矛盾しないか?と最初は疑問に思った。

経験して、学ぶこと=たくさんのデータベースになって、「過去に囚われる」ほうに入るのか?と。

例えば、医者と患者の関係とか。

患者の話を聞いて、医者は、これまでのデータベースに基づいて診断・治療してるわけだし。

シャーロック・ホームズなんて、顔相やら、着ている服などを見て、一瞬でその人を的確に判断してるよね。まあ、小説だけど

![]()

たとえば「名言」類は?

それに、そもそもこの本を読んだ知識は?

これらをいったん頭から離して、人の話を聴く時は、それらのデータベースにこだわらずに聴くことだけに集中するって意味かな?

たしかに、データベースは便利で、自分を守る鎧になるもんね。

私は、子どもの頃からずっと母の愚痴を繰り返し聴かされるのが苦痛だった。本当に疲れるし

![]()

プラス、自分の本音、とくに「負の感情(怒りなど)」を話すことが出来なかった。

話すより前に、怒りや不満を無意識に無意識化してた。

それを「人間の本質は愛。自分のココロが今、平穏かどうか」だけを考えて、

アドバイスも、評価もなし(相手へも、自分へも)に話を聴けたら、さぞかしラクだろう。

それには訓練が必要だな。それも人間同士の。

私は、人の話を理解するのに時間がかかるし、完璧主義者だから学んだことを全部メモりたくなるしw

これも「怖れ」かな。現在じゃなく「忘れてしまったらイヤだ」っていう過去&未来になってるから。

私は、人の話の先を読んで、次どう返そうかと考えていたり、アドバイスも多々してきたし。

でも、そんな自分への悪い評価も要らないってことか。ひとつのプロセスなんだと。

集中して、意識しつつ、評価しないって難しいぞ。

「共感」はできるけど、「共鳴」(相手の感情や、周囲の状況に引っ張られること。同情も含む)は辛いの区別も、話を聴きながらだと難しい。

「聴く」ときは「今に集中して共感」し、「話す」ときは、相手のコメント、評価を気にしない+自分にも評価しない。

→傷つかずにすむ+穏やかなココロでいることを選ぶことができる

これまでの私と比べると、

「聴く」ときは、共鳴して相手の感情に引っ張られ、過去&未来のデータベースと照らし合わせて、アドバイスや評価をしていたから、疲れて、自己嫌悪のループになる

![]()

「話す」ときは、さらけ出しているつもりでも、否定されないよう+分かって欲しいと願って、防御して、結局理解してもらえないと絶望していた

![]()

人の話をそのまま聴く×評価せずに話すだけで、ぽかぽかと温かい感覚が持てる=愛ってことか?

その瞬間ごとに選ぶ=過去のイヤなことを忘れること?

そこから何か学んで成長してるのでは? 自分が辛くならなきゃ、それは成長になるのか。

何度も思い出しては不快になってループすることを手放せば、たしかにラクになる。生産的じゃないし。

それは相手のプロセスで、自分のものではないと切り離してとらえる。

身近で起こる困った状況に心身ごと巻き込まれないことが私の課題か。

→自分のことと結びつけてループしつづける+体調を崩している状態だから。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() )で美容師アシスタントだった佐伯真奈美の刺殺死体が発見された。

)で美容師アシスタントだった佐伯真奈美の刺殺死体が発見された。![]() を傷つけられたことからマナミと知り合った。

を傷つけられたことからマナミと知り合った。![]()

![]()

![]() こんなに犯罪に使われるなら登録制にするとか?

こんなに犯罪に使われるなら登録制にするとか?![]()

![]() があって、同じように“私が必ず犯人を捕まえてみせます!”と約束したが時効となってしまい、

があって、同じように“私が必ず犯人を捕まえてみせます!”と約束したが時効となってしまい、![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

)で美容師アシスタントだった佐伯真奈美の刺殺死体が発見された。

)で美容師アシスタントだった佐伯真奈美の刺殺死体が発見された。 を傷つけられたことからマナミと知り合った。

を傷つけられたことからマナミと知り合った。

こんなに犯罪に使われるなら登録制にするとか?

こんなに犯罪に使われるなら登録制にするとか?

があって、同じように“私が必ず犯人を捕まえてみせます!”と約束したが時効となってしまい、

があって、同じように“私が必ず犯人を捕まえてみせます!”と約束したが時効となってしまい、

アティテューディナル・ヒーリング=心のあり方を選ぶことによる癒やし

アティテューディナル・ヒーリング=心のあり方を選ぶことによる癒やし に溺れていた時、

に溺れていた時、

、家庭

、家庭 、金銭

、金銭 など欲しかったものを手に入れた後でも、ココロが空っぽなのに気づいています。

など欲しかったものを手に入れた後でも、ココロが空っぽなのに気づいています。 「現実」とはなにか?

「現実」とはなにか? 」だけ。他のものはすべてうつろい、意味のないものです。

」だけ。他のものはすべてうつろい、意味のないものです。 Part1のまとめ

Part1のまとめ

し、想像力を使いましょう

し、想像力を使いましょう

『A World Beyond』ルース・モンゴメリー著

『A World Beyond』ルース・モンゴメリー著 今日、私は、自分が受け取りたいと思うものだけを人に贈ります。

今日、私は、自分が受け取りたいと思うものだけを人に贈ります。 は正当で、人を有罪にする判断は正しいと自信を持っています。

は正当で、人を有罪にする判断は正しいと自信を持っています。

、嫉妬、恨み、落ちこみ

、嫉妬、恨み、落ちこみ 、それらはすべて、私が感じている「怖れ」を表しています。

、それらはすべて、私が感じている「怖れ」を表しています。 に映る世界という「結果」も自動的に変わります。

に映る世界という「結果」も自動的に変わります。 されていると感じる時、実は自分の心の中で生まれたものだということに、なんとか気づかないようにしています。

されていると感じる時、実は自分の心の中で生まれたものだということに、なんとか気づかないようにしています。

を買おうという時、猜疑心のかたまりになって臨むのは世間の常識だと思っていました。

を買おうという時、猜疑心のかたまりになって臨むのは世間の常識だと思っていました。 は、世界を「バラバラのものでできている」とは見ていない気がします。

は、世界を「バラバラのものでできている」とは見ていない気がします。 、

、

をかけて現在を見ることになります。

をかけて現在を見ることになります。 を書き、このささやかな本が400万部以上売れ、29ヶ国語以上に翻訳されていることに、今も畏怖を感じています。

を書き、このささやかな本が400万部以上売れ、29ヶ国語以上に翻訳されていることに、今も畏怖を感じています。 失読症

失読症 を断ち切る決意をすることです。

を断ち切る決意をすることです。 だけです。でも、聴き方が特別です。

だけです。でも、聴き方が特別です。 、週3回はスポーツジム

、週3回はスポーツジム に通い、とても健康です。

に通い、とても健康です。 している時は、自分も同時に攻撃しているので、こころが平和にならないのです。

している時は、自分も同時に攻撃しているので、こころが平和にならないのです。 自分を愛せる

自分を愛せる 」にしか聞こえず、聞くのが辛く、その子を避けるようになってしまった。

」にしか聞こえず、聞くのが辛く、その子を避けるようになってしまった。 」という答えが得られました。

」という答えが得られました。

」と感じられる。

」と感じられる。 」と言った。

」と言った。 」など。

」など。 」と言った。

」と言った。

をしがち。

をしがち。 を上げ下げできるようにした。

を上げ下げできるようにした。 をしているブラッド少年は、緊張して試合にならない問題を抱えていた。

をしているブラッド少年は、緊張して試合にならない問題を抱えていた。

」は、頭が過去のデータベースを通して現在を見ている。

」は、頭が過去のデータベースを通して現在を見ている。 というのもけっこう多い(私もよくやるな

というのもけっこう多い(私もよくやるな

か、次は攻撃そのものがなく、ただ困った人が騒いでいただけの話。だから自分は傷つかない。

か、次は攻撃そのものがなく、ただ困った人が騒いでいただけの話。だから自分は傷つかない。

」などと、自分とつながらないコミュニケーションをすることが多い。

」などと、自分とつながらないコミュニケーションをすることが多い。 」みたいなつながりではなく、要は相手の本質とつながるという意味です。

」みたいなつながりではなく、要は相手の本質とつながるという意味です。

で、彼はアラスカの野生動物。

で、彼はアラスカの野生動物。 、植物写真

、植物写真 、風景写真

、風景写真

をハイヤーのように使うためのお金

をハイヤーのように使うためのお金

に興味があるけど、踏み出せないでいる」と言うと、

に興味があるけど、踏み出せないでいる」と言うと、 と遭遇したことがある。「ベアスプレー(クマ撃退用)」(そんなのがあるんだ/驚)も近くになく、

と遭遇したことがある。「ベアスプレー(クマ撃退用)」(そんなのがあるんだ/驚)も近くになく、

の土地を買った時、家の周りは土地が痩せていて岩がゴロゴロした粘土質なので、

の土地を買った時、家の周りは土地が痩せていて岩がゴロゴロした粘土質なので、

」と思って諸島に行き、星野が書いているニンスティンツのトーテムポールを見た。

」と思って諸島に行き、星野が書いているニンスティンツのトーテムポールを見た。

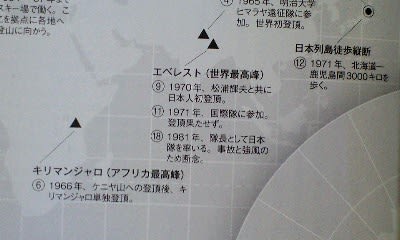

エベレスト:インド測量局の初代長官の意。チベットでは「チョモランマ(大地の母神)」、ネパールでは「サガルマータ(世界の頂上)」と呼ぶ。

エベレスト:インド測量局の初代長官の意。チベットでは「チョモランマ(大地の母神)」、ネパールでは「サガルマータ(世界の頂上)」と呼ぶ。

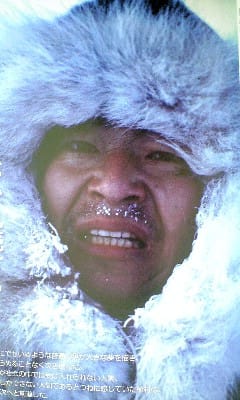

、釣り

、釣り 、狩りなど極寒地での暮らし方を学ぶ。『極北に駆ける』

、狩りなど極寒地での暮らし方を学ぶ。『極北に駆ける』

」と期待されていたから、その変わり様に驚かされた。

」と期待されていたから、その変わり様に驚かされた。

に乗って流れてくる曲、「サウンド・システム・マン」が渡米して仕入れたレコードを楽しんでいたが、

に乗って流れてくる曲、「サウンド・システム・マン」が渡米して仕入れたレコードを楽しんでいたが、 カリプソ系シンガー:ロード・クリエイター、ロード・タナモら。

カリプソ系シンガー:ロード・クリエイター、ロード・タナモら。 に、60年代のR&B、ジャズが混ざったのがスカと言われる。

に、60年代のR&B、ジャズが混ざったのがスカと言われる。

】

】 による浅草「ニュー呑呑」さん。立ち飲みスタイル。沖縄料理もある。柿ピーがフリー。

による浅草「ニュー呑呑」さん。立ち飲みスタイル。沖縄料理もある。柿ピーがフリー。

、家族にむりやり感想を聞いたり

、家族にむりやり感想を聞いたり 」と責められて敵になるケースもあるから、

」と責められて敵になるケースもあるから、

の話をしたら、皆そこにしようってことになって、みんなでランチになった。

の話をしたら、皆そこにしようってことになって、みんなでランチになった。 が高かったようだけど、私はピンと来なかったなあ。

が高かったようだけど、私はピンと来なかったなあ。 みたいに映像が浮かんできて、たて続けに悲しい映画を観ている感じで、

みたいに映像が浮かんできて、たて続けに悲しい映画を観ている感じで、

、無人島

、無人島

に見えたのは、実は間欠泉を上げる島で「アクセル島」と名付ける。

に見えたのは、実は間欠泉を上げる島で「アクセル島」と名付ける。 。天地創造シーンに居合わせたような大波、大轟音、電気の放出、磁気を帯びた青い玉は何だったのか!?

。天地創造シーンに居合わせたような大波、大轟音、電気の放出、磁気を帯びた青い玉は何だったのか!?